Pasaron dos meses desde el inicio del brote. Oriel ya no puede esperar. Sus provisiones se han terminado, su madre y su hermana dependen de lo que pueda conseguir. Salir de casa en un momento como este equivale a un suicidio, pero antes de que las transmisiones por radio fueran suspendidas, escuchó que la actividad de las infectadas era mínima en horas de la madrugada. Este era el momento ideal para salir a buscar provisiones. La escopeta que lleva en sus manos es solo una medida en caso de que las cosas salgan mal.

Oriel es un joven de veinticinco años con una altura de 1.65, demasiado bajito para ser un hombre adulto, y con una contextura atlética bastante pobre, muy delgado para mantener un enfrentamiento, ya sea con otro hombre o con una infectada. Sus ojos negros, su cabello lacio y su piel morena, recuerdan a los indígenas que una vez habitaban los amplios territorios salvajes de Panamá.

El joven llegó a una calle que se extendía entre dos casas. Corrió lo más rápido y lo más silencioso que pudo. Los movimientos rápidos ya le han salvado la vida en el pasado. Llegó hasta una camioneta abandonada y se escondió debajo de la misma, observando sus alrededores. No percibe ningún movimiento, y sabe que la tienda de abarrotes está a solo unos metros de distancia. Decide arriesgarse y corre nuevamente, esta vez hasta el final de la calle. Llega a una bifurcación de rutas, una que se extiende hacia la izquierda, sabe que ahí no hay nada, estuvo saqueando esas casas hace un par de semanas atrás.

Continúa su plan y toma la calle hacia la derecha, a mitad de camino encuentra la tienda de abarrotes. Esa tienda lleva años en ese lugar, mucho antes de que él naciera, el dueño era su vecino y uno de los mejores amigos de su padre. No sabe en realidad qué pasó con el señor Fabio, porque él, al igual que toda la gente que vivía en el barrio, no ganó el billete de evacuación. Supuestamente se fue junto con los millones de personas que trataron de evacuar la ciudad cuando ya era demasiado tarde.

Llegó hasta una pila de basura amontonada al frente de una casa, decide cubrirse detrás de la misma, entonces la ve. La tienda del señor Fabio con tablas clavadas a la fachada tapando cada una de las ventanas. Pero eso no era problema, Oriel ya había anticipado aquella posibilidad. El señor Fabio tenía una perra demasiado grande como para pasar por una puerta normal para perros, así que el dueño de la tienda mandó a que la misma fuera ampliada para permitir el acceso de su mascota. El padre de Oriel fue quien se encargó de hacer dicha obra.

Tal y como lo esperaba el camino se hallaba despejado. La hora local: 3.20 de la madrugada. Si se apresuraba podría regresar con el desayuno para su madre y su hermana. Llegó hasta la parte frontal de la tienda y como lo esperaba la puerta del perro estaba tapiada con una gran tabla, fue fácil romperla y para un hombre de su tamaño fue aún más sencillo ingresar por el agujero. Una vez en el interior el olor de la realidad lo atrapó. Los alimentos perecederos estaban completamente podridos, no había forma de sacarle provecho a ninguno de ellos, pero Oriel no iba por esos alimentos, su verdadero objetivo eran los alimentos enlatados. En esa tienda debieron almacenar una cantidad suficiente para mantenerlos vivos a él y a su familia, por lo menos durante un mes.

—Muy bien —dijo Oriel para sí mismo—, la comida enlatada debe estar justo por aquí.

Llegó a un pasillo de alimentos enlatados. Todos parecían estar en buen estado y Oriel empezó a saquear el lugar. Llevó dos bolsas anticipándose para toda la comida disponible que iba a encontrar, y cuando las llenó, se percató de que no había anticipado algo. Las bolsas estaban demasiado pesadas, llevar una sola ya era un problema, mientras que arrastrar dos no era posible para alguien como él, entonces recordó la carretilla con ruedas que el señor Fabio usaba para transportar los tanques de gas. Con algo como eso podía arriesgarse.

Recorrió uno a uno los oscuros pasillos de la tienda, pero no había señales de la carretilla, cuando decidió darse por vencido y abandonar una de las bolsas, se encontró con el cadáver momificado de un anciano, no tardó ni dos segundos en descubrir que aquel anciano era el señor Fabio, el dueño de la tienda. «¿Por qué estaba ahí? Se supone que se había ido junto con su familia del barrio… ¡Su familia! La señora Tina, la esposa del señor Fabio, y su hija Estefany», reflexionó, sin dejar de contemplar la horrorosa mueca de dolor en el rostro cetrino del anciano.

La imagen de aquel cadáver momificado y los recuerdos de Oriel lo llevaron a formularse una sola conclusión posible. El señor Fabio nunca abandonó su tienda, se quedó en ella junto a su esposa y su hija, y luego… una infectada debió entrar y atacarlo. Es la única opción posible o tal vez no. Hay otra posibilidad. El parásito causante de todo este horror solo es capaz de infectar a las mujeres, el señor Fabio pudo haber muerto a manos de su propia esposa o de su hija.

El pánico tomó el control del cuerpo de Oriel. La escopeta se le cayó de las manos justo cuando escuchó los apresurados pasos que venían tras él, apenas y pudo darse la vuelta cuando el aguijón le atravesó el hombro. La señora Tina, con una sonrisa congelada en su rostro y con sus ojos llenos de lágrimas, observaba fijamente a su presa. El sonido del aguijón intentando succionar los tejidos y los fluidos en el cuerpo de Oriel era espeluznante, pero la infectada no atacó con precisión y en lugar de introducirse en el cuerpo para alimentarse, solo llegó a atravesarlo, quedando el aguijón por fuera.

—¡No me haga daño! —chilló Oriel, gimiendo y agitándose. El miedo era más fuerte que el dolor, con cada movimiento brusco la herida se iba abriendo y perdía más sangre.

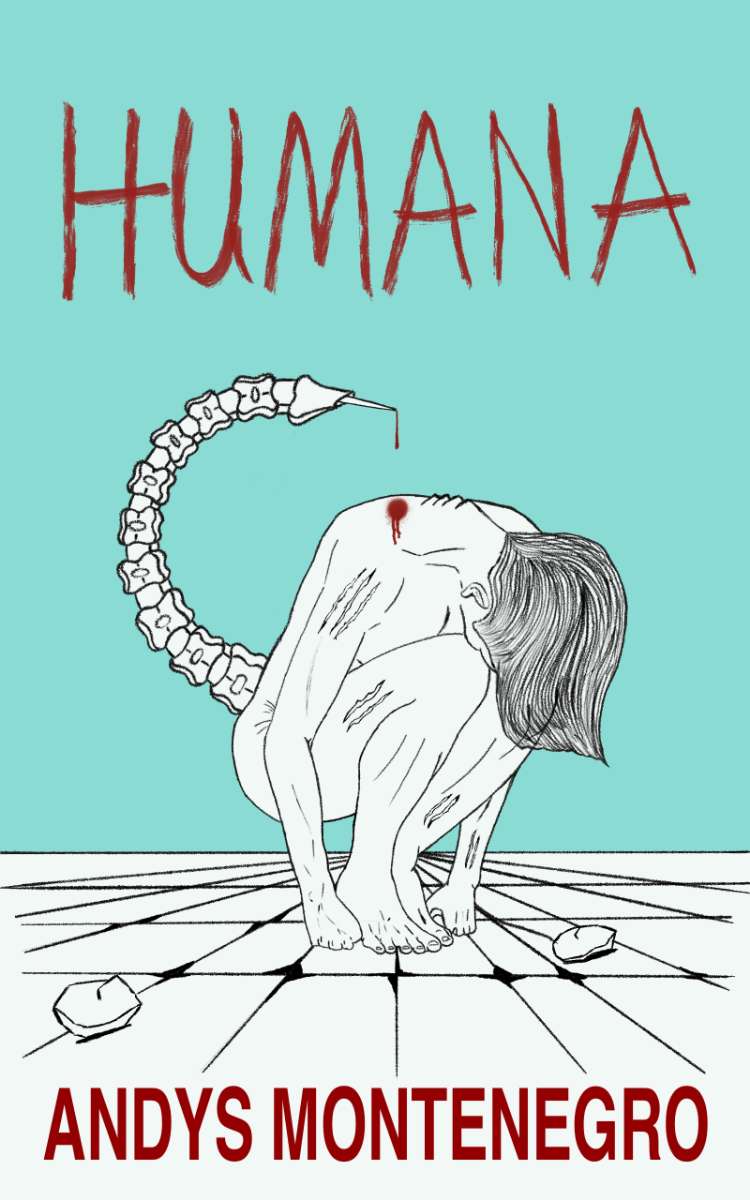

Las súplicas de Oriel no parecían tener efecto alguno, excepto por las lágrimas que derramaba la bestia. El aguijón dio un giro violento y Oriel cayó al suelo observando a su vecina, la señora Tina estaba totalmente desnuda. Se podía ver la antigua herida de un aguijón en su abdomen, justo debajo de su seno izquierdo. Por medio de esa herida debió contagiarse con el parásito. Las venas negras que surcaban su piel alrededor de la herida eran la prueba de que llevaba ya varios meses sucumbiendo ante la infección. La señora Tina se quedó paralizada, mientras la cola negra y huesuda que terminaba en una punta con forma de aguijón se movía suavemente a sus espaldas describiendo círculos en el aire.

Oriel sujetó la escopeta, accionó el mecanismo de recarga y no dudó ni un segundo en apretar el gatillo. El sonido del disparo lo dejó sordo por un momento, mientras la cabeza de la señora Tina explotaba transformándose en una nube roja de fragmentos de cráneo y cabello negruzco que terminó por adherirse al techo de la tienda. «Levántate. ¡Levántate idiota! ¡Corre! Esto es un nido, no tardarán en llegar las otras», pensó aterrorizado. La sangre brotaba por su herida, pero no podía sentir el dolor. La adrenalina lo impulsó a moverse y regresó a donde se encontraban las dos bolsas llenas de comida enlatada, solo tomó una y se precipitó hacia la puerta de la mascota, en la salida se hirió las costillas por el esfuerzo al intentar sacar primero la pesada bolsa.

Nuevamente escuchó los pasos a sus espaldas, ni siquiera se detuvo a pensar quién más podía estar viviendo en aquella casa, hasta que sintió los fríos dedos aferrándose a su tobillo derecho. Oriel cayó boca arriba, accionó el mecanismo de recarga de la escopeta y disparó contra la puerta que terminó con un agujero justo en su centro, de inmediato los dedos liberaron su tobillo, se levantó y corrió de regreso a la calle, miró una vez más hacia la puerta y observó horrorizado como la misma se partía en dos, después de ser atravesada por otro aguijón. La hija del señor Fabio, una adolescente llamada Estefany, emergió del interior desnuda con la larga cola huesuda meciéndose por encima de su cabeza, mirando desde la entrada de la tienda en dirección a la calle, justo donde estaba Oriel.

Inició su huida y la infectada fue tras él. Debía deshacerse de ella cuanto antes, no podía regresar a casa. Pondría en riesgo la vida de su madre y su hermana, sin mencionar el hecho de que una infectada podía acechar a su presa durante semanas, una vez descubierto el lugar donde se oculta.

—¡Oriel! ¡Ayúdame!

Su corazón empezó a latir demasiado rápido, él no sabía que ellas podían hacer eso, pero estaba sucediendo, la infectada Estefany, una joven que prácticamente vio crecer, lo estaba llamando, le pedía ayuda. Por el rabillo del ojo veía a la infectada acercándose, moviendo sus brazos con el largo aguijón deslizándose por su cuello. Tenía que seguir corriendo, ella es un depredador persiguiendo a su presa y hará lo que sea necesario para atraparlo, incluso hablar.

—¡Me duele! ¡Me obliga a hacer esto!

Siguió corriendo, pero no por la calle que llevaba hasta su casa, llegó a la bifurcación de rutas y siguió derecho hacia las casas que ya había saqueado antes, debía perderla cuanto antes. Si otras infectadas aparecían sería una sentencia de muerte o también podía dispararle, pero eso solo rompería el silencio atrayéndolas directo hacia él. «El Taller», lo recordó justo a tiempo. Tomó un pequeño camino entre dos casas que formaban un pasillo oscuro. Estefany aún seguía llamándolo. Llegó a la siguiente calle y vio el taller de su vecino Luigi, vacío y con las rejas de hierro abiertas justo como él lo había dejado. Antes de llegar a las rejas de hierro, saltó por encima de unas sábanas y entró dentro del taller improvisado, intentó cerrar las pesadas rejas de hierro, pero Estefany ya se encontraba demasiado cerca. Ella se desplomó al pararse sobre las sábanas, las cuales cubrían un agujero atiborrado de fierros de acero, metales de carrocería y basura.

—¡Caíste maldita! —celebró Oriel, pero la criatura seguía viva, podía escuchar sus gemidos.

Los monstruos revelan sus verdades cuando están heridos y no fue diferente para Estefany. Oriel se asomó al agujero de trampas improvisado, no lo había hecho él, cuando llegó ahí, semanas atrás, intentando saquear la casa de su vecino Luigi, ya el agujero se encontraba preparado, pero nunca encontró a nadie en el taller ni alguien que pudiera haberlo preparado. La delgada y desnuda adolescente de cabello rojizo se retorcía en el interior de aquel agujero, con una barra de hierro oxidada atravesándole la pierna derecha. Oriel apuntó su escopeta en dirección a la cabeza de la infectada.

—Hazlo… —suplicó ella.

Oriel no pudo ver la peligrosa cola de la infectada que se desplazaba entre los fierros oxidados en ese momento, solo miraba la cara sucia y manchada de Estefany. Aquella cola estaba unida directamente con el parásito, el cual se mantenía seguro dentro de la matriz de Estefany. El proceso es igual con todas las infectadas. La cola es un miembro largo con una longitud de un metro cincuenta, y una membrana casi transparente que se pega directamente al hueso, dando la impresión de que aquel miembro no poseía piel. Pero lo peligroso en sí no era la cola, sino el aguijón que presenta una punta hueca y por la cual el parásito succionaba su comida.

Un solo movimiento bastó. El aguijón se desplazó directamente hacia el pecho de Oriel. El disparo de la escopeta rasgó el silencio de la madrugada. A las 6:40 de la mañana salió el sol iluminando un barrio destruido y completamente vacío a simple vista, pero no era solo el barrio, la imagen era la de toda una ciudad hecha ruinas sin movimientos de ningún tipo, excepto por los rápidos destellos de una infectada corriendo tras su presa, pero no se trataba solo de la ciudad, el mundo entero estaba sumergido en ese espectral silencio, un silencio que reinaría en el planeta durante cinco largos años.

5 AÑOS DESPÚES…

—¡No! ¡Es usted quien está entendiendo mal! —exclamó una mujer con cabello corto, anteojos y un largo vestido rojo—. Usted piensa que todo lo que pasó durante los últimos cinco años es culpa de las mujeres.

—Licenciada Claudia —replicó un hombre mayor, vestido con saco y corbata, bastante elegante para la ocasión—. Yo nunca dije que las mujeres fueran culpables de nada.

—¡Usted dijo que el parásito se desarrolló rápidamente a causa de las mujeres, porque este solo puede sobrevivir en el interior de una matriz!

—gritó la Licenciada Claudia, visiblemente molesta con aquel hombre.

Aquel programa de televisión se hizo famoso luego del reinicio de las transmisiones. Una vez que los satélites empezaron a funcionar otra vez. Oriel ahora era un hombre de treinta años, se mantenía al frente de la televisión observando la acalorada discusión, estaba vestido justo como el hombre que discutía con la mujer llamada Claudia. Saco y corbata con unos zapatos muy bien lustrados, listo para salir hacia su entrevista de trabajo, de hecho, se encontraba listo desde las 3:00 de la madrugada. Ha pasado casi tres horas sentado frente a la televisión.

—¡Licenciada Claudia, yo no he dicho ninguna mentira! Es un hecho comprobado científicamente que el parásito Eva solo puede desarrollarse dentro de la matriz de una mujer.

—¡Entonces usted también aprueba las matanzas que se efectuaron durante esos cinco años!

—No puedo sostener una conversación profesional con usted si se sigue comportando de esa forma —destacó el hombre de saco y corbata.

—¡No ha contestado al cuestionamiento, Doctor Adams! —insistió la Licenciada Claudia—. ¿Está usted de acuerdo con la matanza de mujeres en la provincia de Colón?

—Ellas ya estaban infectadas.

—¡No señor! Eso es una suposición. Nunca se comprobó si esas mujeres realmente estaban contagiadas con el parásito Eva.

Son las 7:00 de la mañana y Oriel permanece en la entrada de su casa escuchando el programa, pero mirando fijamente su escopeta, aquella que le salvó la vida en tantas ocasiones. Ya no sabía cómo salir de su casa sin ella, pero la nueva ley lo prohíbe. Ahora que el gobierno de Panamá se ha restablecido, siendo una de las primeras potencias mundiales en recuperarse luego de la catástrofe ocasionada por el parásito Eva, las leyes se impusieron con rigor, prohibiendo el uso de armas a los civiles dentro de las zonas libres de infección.

—Es una nueva vida, Oriel. —Una mujer de unos cincuenta años observaba fijamente el programa, mientras habla con Oriel—. Esta nueva vida tiene nuevas reglas.

—Ahora dicen que es seguro circular por las calles sin armas —contestó Oriel, su rostro muestra una larga y antigua cicatriz que comienza en su frente y termina en su mejilla izquierda—. Dicen que ya no hay más infectadas, que todas las que quedan están bajo tratamiento médico.

—¿Y les crees? —preguntó la mujer, con las mismas facciones aborígenes que Oriel, y con su cabello largo y canoso amarrado en una trenza.

—Ya no sé qué creer, mamá —contestó él, al mirar por la ventana y ubicar a sus nuevos vecinos.

—Te dije que esto se iba a terminar algún día —le recordó su madre— vete hijo, busca tu lugar en este nuevo mundo.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS