Como cada mañana, Esteban preparaba su ritual: recogía sus cartones, los juntaba y doblaba con la misma dedicación con la que mi madre plegaba las sábanas de mi cama, después se cuadraba los calcetines estirándolos con una fuerza que no se correspondía con su aspecto apagado y debilucho y alisaba sus barbas blancas mientras miraba con ojos acuosos los pies que iban y venían y, que en más de una ocasión, invadían su espacio sagrado.

Nunca supo cómo había llegado hasta esa calle, porqué escogía siempre aquella esquina; algunos dicen que nunca vio el mar y por ello se instaló allí, frente al bajorrelieve de aquel pececillo- el de Doña Blanca, la niña que decidió trasladar al único pez que quedaba del famoso estanque a aquella pecera al que el pequeño ser no pudo adaptarse y acabó pereciendo- según cuenta la leyenda que da nombre a la calle. Del mismo modo que aquella niña que -por el trauma se metió a monja consagrando suvida a Dios-, Esteban se había consagrado a aquel rincón, allí encontró su refugio, su morada.

|

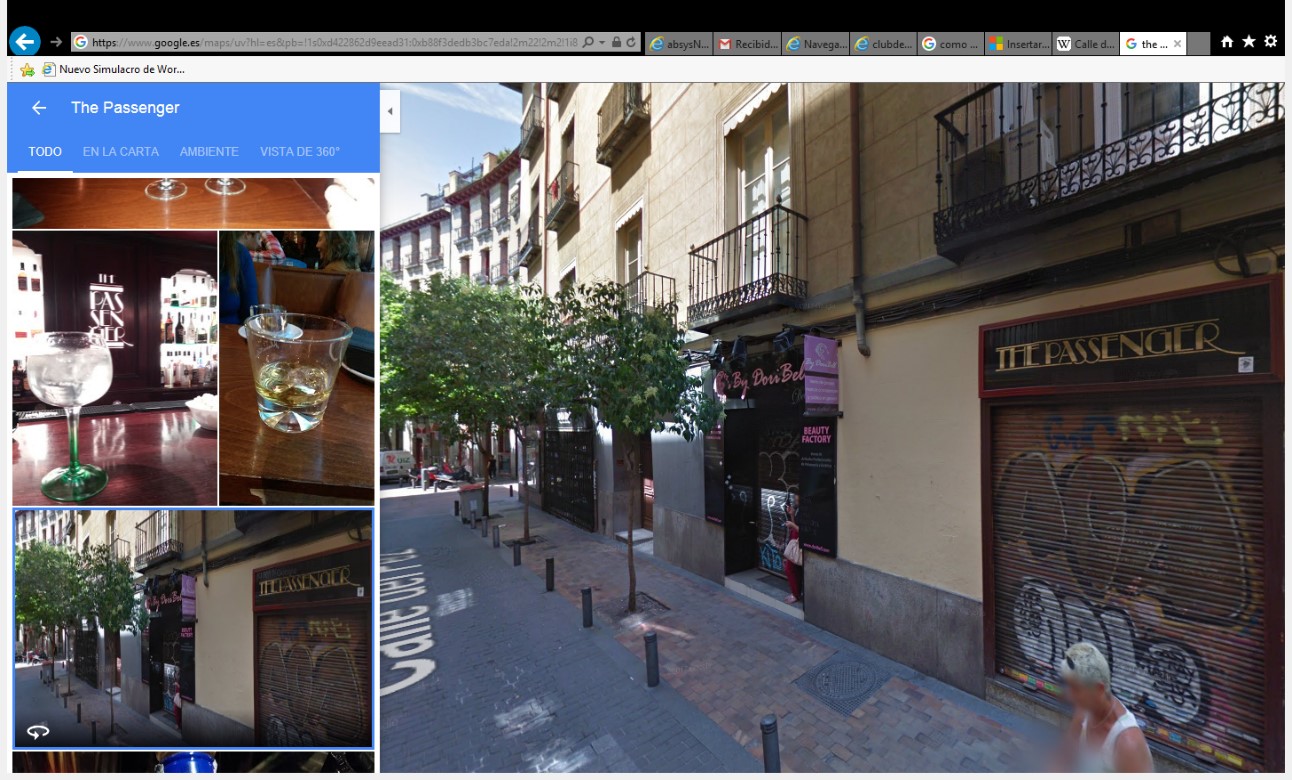

Aquella mañana Esteban estaba más cansado de lo habitual, no había pegado ojo en toda la noche, en el The Passenger había habido movida, alguna roquera cuarentona no supo beber o tal vez vivió alguna escena de celos. Más tarde, a eso de las cuatro, cuando el sueño le volvía a vencer, Erika emitía sus habituales gemidos, esta vez iba acompañada por un cabeza rapada, que le pedía insistentemente que se la chupara. También Erika se había hecho a esa calle, a ese chaflán, tal vez ella tampoco conociera el mar; es curioso, venir desde tan lejos para encontrar un lugar; entre un millón de ciudades, entre un millón de rincones, ella eligió aquél; tal vez se sentía atraída por ese pececillo inerte al que parecía costarle respirar. Cada vez que tenía algún cliente se acordaba de su madre, siempre le decía que era una muchacha especial y que un día llegaría lejos, y- claro que llegó-, desde su Rusia natal apareció en aquél lugar del Barrio de Malasaña; al parecer su madre era vidente aunque en sus últimos añs fue perdiendo sus dotes adivinatorias.

—————– ——————–

—————– ——————–

– Tenga buen hombre

Tenía pinta de vendedor de corbatas, pensó Esteban cuando aquél hombre regordete y con cara de bonachón le ofreció unas monedas. De repente se sintió especial, muy especial, siempre había huido de una vida convencional, todos los empleos que había tenido y a los que podía acceder le habían parecido soporíferos, realmente aburridos. Hubo un momento en que el hastío inundó su vida, mató sus sueños. No, él no iba a quedarse a ver cómo se destruía su vida, prefería matarse, acabar con la rutina consagrando su vida al ascetismo, se volvió bohemio y abandonado a su suerte; igual que la famosa Doña Blanca se recluyó en el Convento él se quedó en aquél rincón, recluido de la vida para siempre.

A veces soñaba con su mujer, el único regalo que le entregó la vida; en sueños aún podía verla caminando con su larga melena cobriza y sus tacones de mujer fatal; sí, por ella hubiera dado la vida, hubiera elegido cualquier ocupación, pero el destino fue caprichoso con ellos e, igual que le dio la dicha, se la quitó tan rápido como pasa el tren de la vida. Anita se llamaba, A,A,A, esa era su letra favorita, la A de Anita, con A también se escribía AMOR y AMANECER y también ADIÓS. Y ahora estaba allí en la Calle del Pez, con P, con P de PAVOR, de PODREDUMBRE, de PASIVIDAD. Anita le ofreció los mejores momentos, los más apasionados, a él le gustaba observarla mientras dormía, después de haberla colmado de placer. Todavía sigue cuestionándose como un ser humano podía serle tan afín, parecían estar hechos de la misma piel, esa piel que le arrancaron cuando aquél medicucho le dijo:

– su mujer se muere.

Lo dijo así, como el que pide limones en el puesto de la fruta: -deme un kilo de limones.

Al hijo puta ese le hubiera hecho añicos cuando volvió a repetir:

– se muere.

SE MUERE, dos palabras infernales, que sonaron como plomo en sus oídos, dos palabras que acabaron con los sueños de ambos. Ya no verían nacer a aquellos niños que tanto iban a parecerse a ella. Ni celebrarían sus bodas de plata, ni siquiera vería marchitarse su hermoso cuerpo, SE MUERE.

————————————–

– Esteban, ¿cómo estamos hoy? La voz aguda de Merche, le sacó de sus pensamientos.

– Dicen que va a hacer mucho frío hoy, ¿por qué no vienes al albergue? Creo que están preparando un caldo riquísimo, ya verás cómo te gusta.

La coleta pelirroja de Merche le recordó a la de Anita en las mañanas que se liaba de limpieza en aquel piso de la calle Antracita. Los tres años que vivieron juntos alimentaron el resto de su vida.

– Déjame mujer, contestó levantando la voz.

Merche sabía que debía insistirle un poco, pues casi siempre se venía a razones y finalmente les acompañaba al albergue de San Juan de Dios. Pero aquella mañana, vio en sus ojos una mirada diferente, algo en su interior le decía que esta vez no conseguiría convencerle; finalmente decidió darse por vencida y le dejó sentado en su rincón.

Y de nuevo cayó la noche y Esteban seguía ensimismado en sus pensamientos, con P, con P de PEZ, el mismo pez que seguía y seguirá impertérrito ante la mirada de los viandantes, el mismo pez de Doña Blanca, el pez sin branquias que a la mañana siguiente descubrirían Merche y su equipo al llegar a la angosta y sucia calle madrileña.

III Concurso de Historias de la calle

III Concurso de Historias de la calle

OPINIONES Y COMENTARIOS