Puede que haya habido hostilidad en la mirada que nos dimos o puede que solo indiferencia. El intercambio se repitió seguramente tantas veces como ingresé a esa sala de lectura en el antiguo local de la Biblioteca Nacional. Él me miraría con severidad y yo le devolvería una mirada culposa primero y de reproche después. O quizá solo lo ignoraba al pasar hacia la sala que se alargaba como un profundo pensamiento hasta completar el vasto rectángulo que la definía. Delante de los profusos anaqueles de libros, con los brazos juntos sobre el pecho casi siempre iba y repetía una vez tras otra su mirada celadora hacia nosotros sentados en reverencia ante el libro consultado como si su propósito fuera ignorar deliberadamente todo ese vértigo de conocimiento mientras solo le alcanzaban las sospechas de lo que leíamos en un concurrido silencio. Luego, de repente un día comprobé sin casi advertirlo que había ingresado impune a esa sala de lectura sin que aquella mirada me sobresalte hasta que la olvidé para siempre en alguna línea seductora de un libro incierto.

Varios años después a las afueras de ese mismo antiguo local de la Biblioteca Nacional que yo abandonaba, de entre ese bulto de formas que es la muchedumbre destacó para mí el paso indeciso de un bastón metálico que rebotaba breve sobre la vereda y de nuevo se sumergía en ella para lanzarle otra interrogante de hacia dónde proseguir. Era una duda la que iba abriéndose paso por entre los caminantes y en dirección hacia los peldaños de piedra que conducían a la puerta lateral de la biblioteca desmesuradamente alta como una caverna. El azar nos conducía circunstancialmente hacia la misma dirección y pude ir descubriendo sucesivamente el golpeteo del bastón, su empuñadura, el brazo que se dejaba guiar por él, la expectativa contenida en ese hombre de baja estatura, sus lentes impenetrables. Cuando aquel ciego pasó muy cerca a mí supe que esa vaga intuición mía inicial terminó por confirmarse: el de la mirada celadora y a veces hostil en la sala de lectura y ese ciego que ya entraba a la biblioteca ingrávido por la ayuda de alguien eran la misma persona.

Comprobar que quien era celador de libros de la biblioteca que yo frecuentaba regresaba a ella ciego, ciego y empecinado fue la experiencia más conmovedora que tuve en mi historia de lector. Rigoberto Camargo Alfaro* custodiaba la integridad de los libros en las salas de lectura del antiguo local de la Biblioteca Nacional en la avenida Abancay hasta que un desdichado día de 1992 fue obligado a que solo se le revelaran las cosas por obra de sus manos inquisitivas. Otros perdieron la vida en ese atentado de coche bomba; a él las esquirlas lo sentenciaron a una vida de oscuridad e incertidumbre perpetuas. Esa misma incertidumbre que yo mismo presencié cuando lo vi llegar detrás de su bastón lleno de dudas, cuando una mano amiga lo rescató del trance de esas gradas de piedra en el ingreso a la biblioteca y traspuso su puerta desmesurada mientras en la calle dejaba atrás mi solitario metro cuadrado de incredulidad. ¿Qué haría una mirada severa desde las sombras?

Durante una visita posterior a la biblioteca otra feliz coincidencia me hizo recobrar el sentido de su historia: Esta vez lo pude ver andando en uno de los patios pero ya con más garbo al caminar detrás del bastón y además vistiendo el guardapolvos de color caqui de bibliotecario camino a una de las salas de lectura del primer piso del edificio. En una suerte de amistoso desquite que me ofrendaba la vida me tocó a mí seguir cada uno de sus pasos como en otro tiempo él hizo con los míos desde su antigua condición de celador.

El hombre de la mirada siempre alerta ignoraba ahora todo aquello que no tuviera el largo de su bastón. Fue ajeno al arco de agua que hizo la pileta cuando pasó junto a ella, a la sombra que lo engulló al llegar sin sobresaltos al área techada de sucesivas columnas, y ajeno a este viejo conocido suyo que brevemente le clavó un enternecido acecho antes de su ingreso a una sala repleta de libros y de silencio. Y desde esa silenciosa oscuridad se reconciliaba de algún modo íntimo y discreto con los libros que tanto había ignorado.

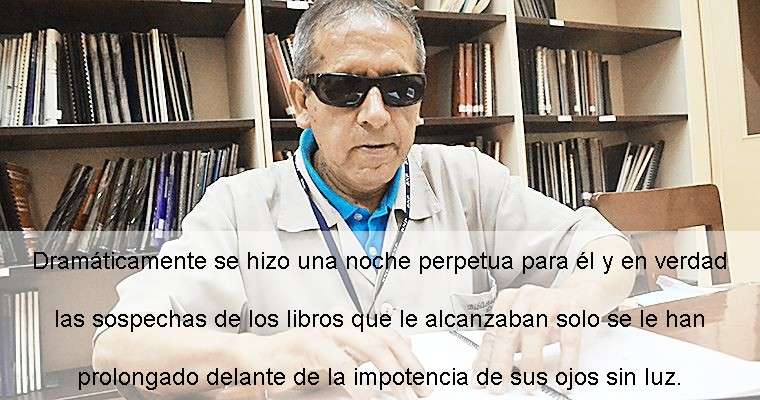

Tal fue mi reencuentro insólito con este hombre celador de libros de mirada hostil o de simple indiferencia que daba la espalda a los anaqueles de libros lejos del vértigo de su conocimiento y al que solo le alcanzaban las sospechas de las páginas que leíamos. Dramáticamente se hizo una noche perpetua para él y en verdad las sospechas de los libros que le alcanzaban solo se le han prolongado delante de la impotencia de sus ojos sin luz, pero Rigoberto Camargo empinó las dificultades sobre esas minúsculas cumbres que son el relieve de puntos del sistema braille, se hizo bibliotecario donde antes fue solo celador y se dio a la ardua tarea de transcribir en su máquina hacedora de prodigios aquellas páginas de otros tantos libros que ya son una áspera aunque reveladora realidad concreta en la sensible y anhelante búsqueda de los dedos de otros invidentes como él.

Y yo solamente ahora puedo pensar que si la guerra tiene sus héroes, la noche ha de tener los suyos.

———-

Rigoberto Camargo Alfaro perdió súbitamente la vista a las diez de la noche del 6 de setiembre de 1992 como resultado de un atentado terrorista con coche bomba en el cruce de la avenida Argentina con Nicolás Dueñas en Lima.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS