¡Ayer… la calle era nuestra! Después de la escuela, bastaba con que alguno de los muchachos comenzara a botar un balón, para que todos saliéramos de nuestras casas, poco a poco, como hormigas brotando del hormiguero, para iniciar a jugar al futbol.

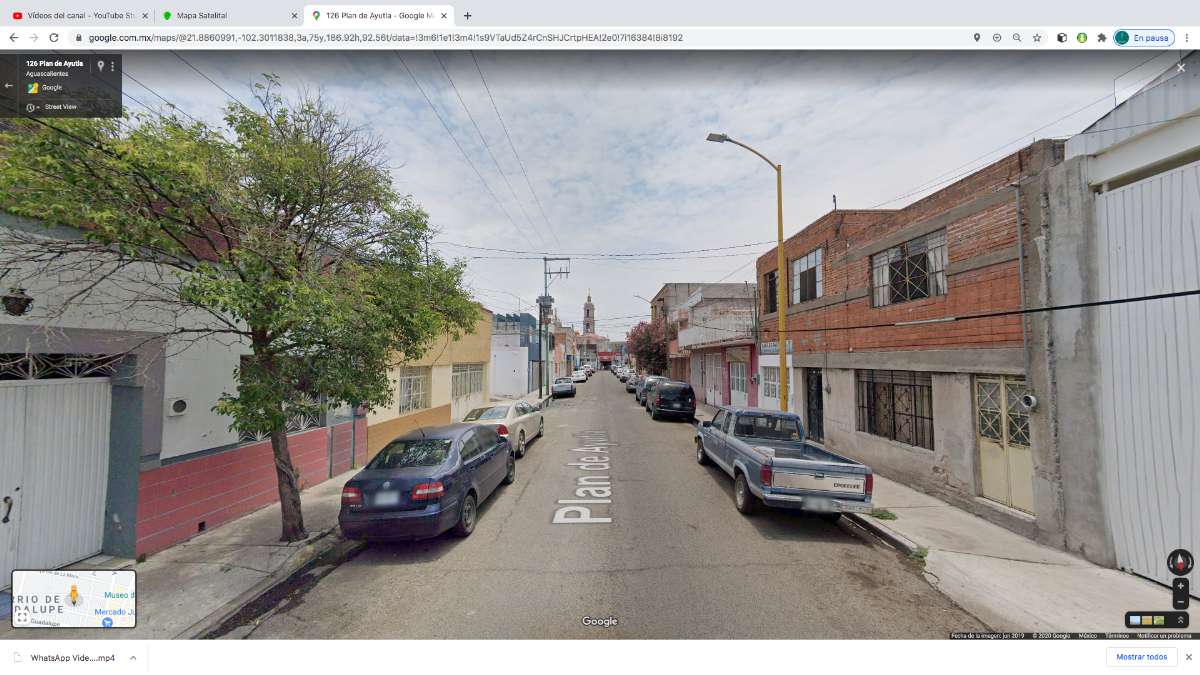

El azar de una moneda al aire determinaba cuál de los capitanes comenzaba a elegir a sus jugadores, desde los más hábiles hasta los más “maletas”, incluyendo, claro está, al dueño del balón. En el juego no había distingos de clase o raza, sólo queríamos divertirnos. Los uniformes no importaban, después del primer gol, éramos “vestidos” contra “descamisados”. La cancha era toda la cuadra. Las reglas: muy pocas en realidad, la principal de ellas el “tiempo, tiempo”, que utilizábamos para detener el juego cada vez que un vecino pasaba por ahí. A nadie le preocupaban los automóviles, pasaban cada quince o veinte minutos y a baja velocidad, por lo que no representaban un peligro para nosotros.

Terminado el partido nos seguíamos con “Las Choyitas”, “La Chinche al Agua” o “El Bote Pateado”. Los más pequeños también se divertían libremente jugando a “El Bebeleche”, “El Lobo”, “Las Escondidas”, “La Roña” o “Los Encantados” y cantaban rondas como “San Serafín del Monte”, “El Caracol” o “Doña Blanca”:

– Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata.

¡Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca!

¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? – Cantaban todos a coro.

– ¡Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca!

¡Que salga la monja! – Respondía el jugador que quedaba solo.

– ¡Que se retire el diablo hasta las puertas del infierno! -.

Y comenzaba la persecución de Doña Blanca hasta ser atrapada o regresar a salvo al círculo de jugadores que representaba al convento.

En cuanto el sol se metía las amas de casa, habiendo terminado sus afanes del día, sacaban sillas a sus pórticos y disfrutaban de la frescura nocturna mientras socializaban con sus vecinas. Ahí comentaban los acontecimientos recientes sobre la gente de la comunidad, sus familias o los chismes del momento. La mayoría de las personas nos conocíamos y entrábamos sin problema a las casas de los demás. Había ocasiones en las que hasta nos tocaba comer o cenar en alguna de ellas.

En una de las esquinas se encontraba “La Tapatía”, que era la tienda de abarrotes de Don Alfonso de Anda, originario de un pueblo de Jalisco. A media cuadra estaba Don Abel Robles, con su negocio de compostura de bicicletas. Un poco más allá Don Jesús cortaba el pelo y la barba. Tenía para entretener a los clientes revistas e historietas, en las que comencé a practicar mi lectura cuando era niño. Al final de la calle Don Adolfo atendía su farmacia y al lado de mi casa, Don José Robles y su esposa tenían una pequeña fábrica de ropa. El segundo de sus hijos, Pepe, estudió medicina y puso su consultorio en la casa de sus padres y, a petición de Doña Socorro, su mamá, no cobraba la consulta a los vecinos.

A la izquierda de la “Tapatía” había una cenaduría llamada “El Pasito”, en donde uno podía comer taquitos fritos, flautas, tostadas, sopes o unas deliciosas enchiladas con papas. Frente a mi domicilio se ponía Don Javier con su carrito de dulces. En tiempo de calor vendía además raspados de hielo con jarabe de fresa, frambuesa, limón, guayaba, piña o vainilla. Recuerdo que mi abuelita Elena nos daba veinte centavos cada día, era una moneda de cobre que en una de sus caras tenía grabada la “Pirámide del Sol” y en la otra el águila que representa al Escudo Nacional y, con eso, alcanzábamos a comprar una buena cantidad de dulces, como los rompemuelas y los tamarindos. No se diga los domingos, en que mi papá nos daba un peso, ¡era toda una fortuna! La moneda era de mayor tamaño, tenía cierto contenido de plata y en una de sus caras mostraba al héroe de la independencia de México: Don José María Morelos.

Había un señor muy blanco y sonrojado que pasaba en su triciclo vendiendo helados. Sus sabores eran: limón para el corazón, fresa para la belleza, piña para la niña, nuez para que me compre otra vez y chocolate, de ese que anuncia “Cuqui” la ratita y sus siete ratoncitos.

Para las fiestas de la Virgen de Guadalupe adornábamos la calle de lado a lado con papeles tricolores: verde, blanco y rojo, los colores patrios y, sobre nuestras casas, con flores de papel para María. En diciembre, el Señor Cura Pedro Valdivia, organizaba las “Posadas”, en diferentes partes de la parroquia, por lo que cuando nos tocaba, se cerraba la calle al tráfico vehicular y todos nos reuníamos a rezar el rosario y a llevar en procesión a los peregrinos. Luego, venía la fiesta, con el rompimiento de las piñatas y la repartición de los “bolos” , que incluían naranja, mandarina, caña de azúcar, cacahuates y colaciones.

Los niños podían ir tranquilamente a hacer mandados y los mayores podíamos estar fuera de casa hasta altas horas de la noche, pero, ¡eran otros tiempos!

¡Hoy…la calle ya no es nuestra! El tráfico vehicular la ha invadido hasta volver imposible jugar en ella. La violencia y el robo la han vuelto insegura. Ya nadie sale a los pórticos a platicar con los vecinos, a los que ni se conoce, ni deja a sus niños ir solos a realizar algún mandado. Puertas y ventanas se han reforzado con rejas y sistemas de seguridad al grado de vivir como prisioneros en nuestro propio hogar. Aunado a ello, un terrible virus amenaza a la humanidad, lo que nos tiene escondidos como tímidos ratones en el fondo de nuestras madrigueras.

Un día todo esto pasará y volveremos a ser dueños nuevamente de nuestras calles y vidas, recuperaremos las relaciones y fortaleceremos nuestros afectos. Viviremos la plenitud que hace de cada uno de nosotros seres humanos íntegros, trascendentes y principalmente libres.

Historias de la calle 5

Historias de la calle 5

OPINIONES Y COMENTARIOS