Tiene un recuerdo vivo y confuso de algo que le sucedió de muy pequeña: cayó de cabeza en una especie de balsa. No acababa de llegar al fondo. Se asustó, pero descubrió que se estaba bien, que no precisaba respirar, no se ahogaba. Extraño. Sin arriba ni abajo. Sin límites ni tiempo. Infinito.

En algún momento, unos brazos fuertes la sacaban de allá. No recuerda más: ¿dónde sucedió?, ¿cuándo?, ¿qué, después?, ¿qué, antes? Solo sabe: añoranza de felicidad apenas intuida y melancolía por una dicha perdida.

Desde entonces jamás una balsa, un pozo, un estanque. Ni piscina. Ni río, ni mar. Las alturas, vértigo. Y siempre una inquietud, una insatisfacción.

Han pasado los años. Es activa y al mismo tiempo tranquila: trabaja, estudia, lee, escribe…, pero se siente insatisfecha, no sabe qué hará con su vida. Sueña. Sueños que a veces la angustian. Despierta apenas los recuerda, aunque presiente algún abismo que la atrae, convencida de que en el fondo del fondo ocultan algún conocimiento, un secreto que le está vedado. Pero teme el vértigo. No puede acercarse al precipicio que se prefigura en el sueño ni ver qué hay más allá. Cree que lo que pueda encontrar le será arrebatado cuando lo tenga al alcance. No quiere aventurarse. O no puede. Le falta valor. Desearía retener el sueño, completo, de principio a fin. Pero siempre acaba con la sensación tensa de estar a punto de superar aquel obstáculo, sin lograrlo. Es lo único que pervive en su memoria.

Un día sale de viaje. Una escapada de fin de semana a una población que no conoce, para asistir a un concierto. El auditorio, situado en las afueras, es acogedor y de buena acústica. Una orquesta de cámara interpreta partes instrumentales de ópera. El juego de líneas melódicas la adentra hasta territorios desconocidos. Levita. Se siente como en una danza ingrávida, inmersa en la magia del sonido. Una maravilla.

Tras la última pieza, los músicos ofrecen un bis: «Danza de los espíritus dichosos», del Orfeo y Eurídice de Gluck.

Evoca el mito, el amor más fuerte que la muerte: Orfeo, que con su arte musical amansa las fieras y vence el canto de las sirenas, consigue, con ayuda de su lira, entrar en el Hades para devolver a la vida a su amada Eurídice, ninfa de las aguas. Pero el intenso deseo de contemplarla provoca su nueva pérdida…

Al salir anda medio sonámbula, como si los últimos compases que el solo de flauta ha introducido en su espíritu le gobernaran las piernas y la empujasen hacia algún lugar indeterminado.

El hotel está cerca. Pero ella camina y camina. Se aleja.

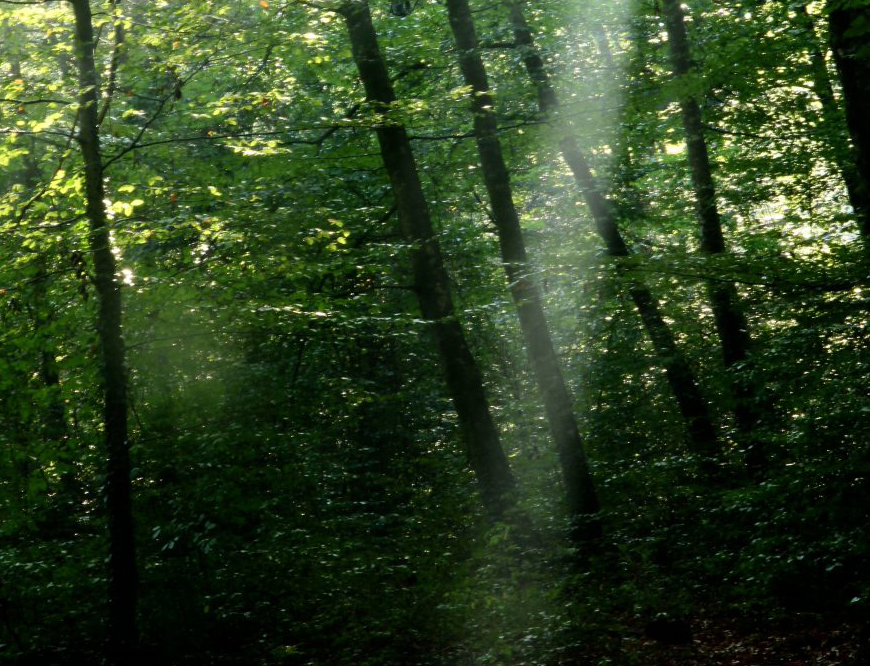

Ya no se ven casas. La carretera es ahora un camino de tierra. En un desvío, tardíos rayos solares iluminan un sendero que asciende zigzagueante. Sin pensarlo un momento, tuerce por allí. La senda es larga y empinada, pero ella sigue adelante un buen trecho. El camino, bordeado por pequeños grupos de árboles, se adentra en un bosque.

La oscuridad naciente la detiene. Alza la mirada al techo formado por las copas progresivamente más densas de los árboles. Presagio nocturno. Las rendijas movedizas que la brisa abre entre las hojas dejan filtrar unos haces de luz.

Vive intensamente la magia del instante. Un instante sin tiempo ni fin. Se transfigura… Pronuncia lentamente unos versos:

«…fulgurantes destellos celestes,

centelleo de luciérnagas,

brillantez luminiscente

que se cuela entre los espacios

creados por la brisa sutil de la noche que llega,

mecedora de sombras.

Y la quietud no es silencio…»

No, no es silencio. La armonía del momento la cautiva. Armonía de las esferas, de los cuerpos celestes. Música del universo. La saborea, hechizada.

Tras unos momentos imprecisos, acomodada la vista a la penumbra, reemprende el camino, animosa. Al fondo se abre un claro.

Entonces la ve. Apenas una sombra, una silueta. A contraluz se dibuja la figura de una chiquilla, de espaldas. Le recuerda… ¿a quién? Sí, ahora cae, a otra chiquilla, mucho tiempo atrás…, ¡ella misma! De golpe intuye el resto. Corre hacia la criatura, procurando no mirar abajo para evitar la turbación-atracción del abismo donde –lo ha sabido antes de verlo– el caminito acaba.

Ya está cerca. Al mismo borde del acantilado, súbitamente la niña se da la vuelta. Sonríe, tranquila. Hace un gesto con la mano, como despidiéndose, o invitándola: «¡ven!». Y salta, segura, en el aire.

No lo piensa dos veces. Olvida los miedos. Ha llegado el momento. Está preparada. Sin mirar, se lanza al vacío.

Abajo, la acoge un río tranquilo, un remanso espejeante donde la chiquilla acaba de sumergirse. Y ella detrás, con decisión.

Descubre que sabe nadar. Se zambulle hasta el fondo. Quiere alcanzarla. No para arrancarla de allá a la fuerza…

No la encuentra. Pero sabe que su búsqueda vale la pena. Que acabará descubriendo algo. ¡Claro…, eso es! Llegó al final del sueño. Ha vencido su indecisión y… se ha reencontrado a sí misma. Regresará al origen. Comenzará de nuevo. Será lo que quiera ser.

Feliz, empieza a cantar. Por dentro. Sin expresarse con palabras. Se las dará la voz del agua:

…cristal sonoro

buscando en su camino

nuevos destinos…

Su murmullo, que fluye de las ondas del río, es un canto a la vida que ama, al futuro que empieza a dibujarse. ¿Un canto de sirena?

El tiempo escapa de su tiempo. Anochece. Tras el crepúsculo, la luna viste sus piernas con escamas de plata. Las contempla y piensa que es como una ondina que puede danzar entre sueños y avanzar –¿despierta?– por el curso del agua y de la vida. Y sabe, con deseo y esperanza, hacia dónde dirigirá a partir de ahora sus pasos: tomando la iniciativa de un verdadero nacimiento, ha descubierto una vía que la adentrará por los deseos antiguos de un sueño recién desvelado, el estímulo profundo para comenzar una vida nueva, para tratar de alcanzar la poesía y su música, que la acompaña como un eco ritual.

Su espíritu despliega, dichoso, una enigmática danza.

Sol reflejado

en la luna del río:

baño de espejos…

II Concurso de Historias del viaje

II Concurso de Historias del viaje

OPINIONES Y COMENTARIOS