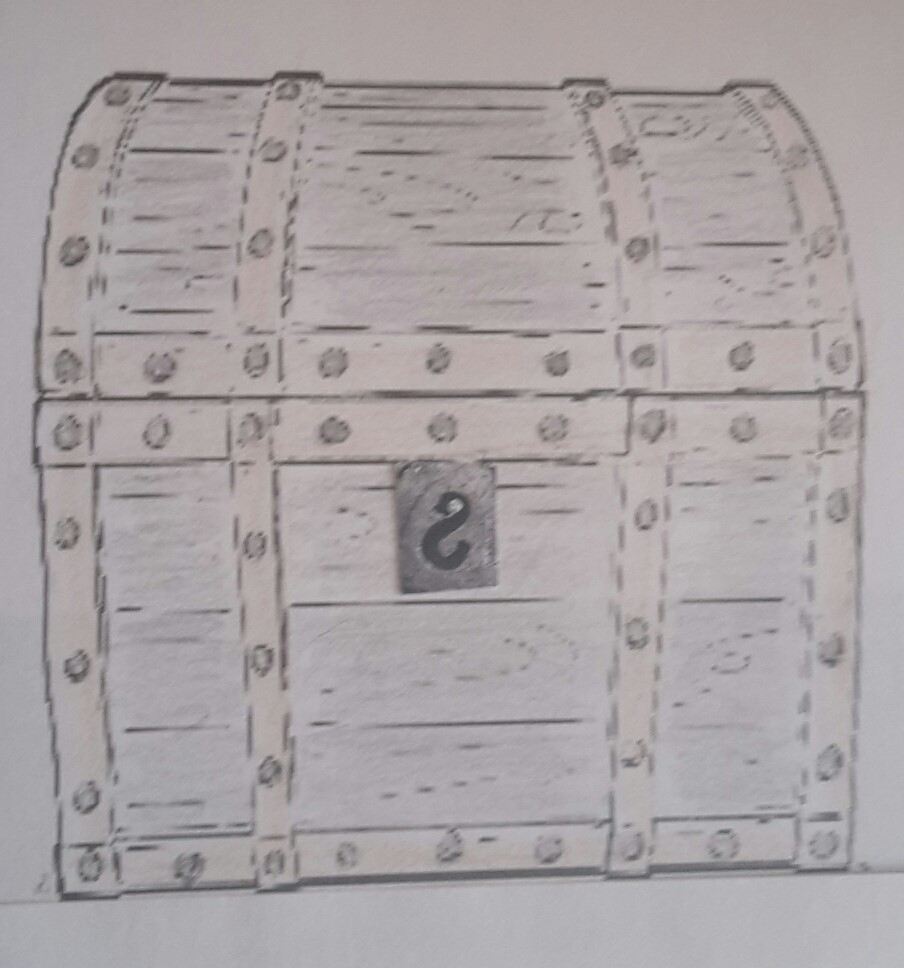

Hubo un tiempo en que jugué delante de un baúl, y él me miraba. Sentada en el suelo, con mi muñeca de caucho en su cunita de caja de cartón, hacía y deshacía un rompecabezas de piezas de madera. A veces, de rodillas, con la cara pegada a su panza, intenté ver el interior a través de su atractivo ojo de pato.

La casa de mi abuela, nada más entrar, tenía un pasillo ancho y largo. Después del mueble perchero, con un espejo central, varios ganchos de bronce, como pequeñas serpientes de cabeza cerámica, donde colgar los abrigos de las visitas, y dos corralitos laterales para dejar paraguas y bastones, estaba la cortina.

La cortina, que seguro fue luminosa, estaba difuminada: la mayoría de sus colores se habían ido. Colgaba de un lado a otro del pasillo, y se recogía en su lateral derecho, justo al lado del perchero, con un grueso cordón verdoso. Así, el pasillo, quedaba dividido en dos mitades. Al otro lado de la cortina, estaba el baúl.

El baúl era enorme. Un baúl mundo según mi abuela. La tapadera, de forma convexa, se dejaba acariciar en la piel de cabra que lo cubría. De trecho en trecho lo abrazaban varias lamas de madera tachonada y tenía en los costados unas grandes argollas de hierro para poderlo transportar. Delante, mirando al pasillo, estaba el ojo de la cerradura.

Un día, cuando cumplí diez años, la abuela dijo que había llegado el momento. Sus tres hijos habían muerto. Yo era huérfana, la única nieta y ella me crió. Quería encargarme su última voluntad: que se la enterrara con hábito carmelita.

El hábito se guardaba en el baúl y sólo ella sabía donde encontrar la gruesa llave de hierro capaz de desbloquear aquella cerradura. Nada más abrirlo, aprovechando la concavidad de la tapa, surgió lo que ella dijo eran las máscaras, los disfraces del carnaval de otros tiempos.

Otros tiempos, dijo la abuela, sin una entonación especial aunque yo sabía que el carnaval era algo prohibido. Carnaval era una de esas palabras que escandalizaban a Rafaela, la visita que iba a nuestra casa los miércoles, y le hacían santiguarse.

Quedé atónita ante un vestido blanco vaporoso, lleno de volantes, una sombrilla azulada de encaje, una estola de plumas de marabú, un antifaz rojo en forma de mariposa de brillantes alas, una delicada pamela de paja, un sombrero de arlequín . . .Miré a mi abuela y no la pude imaginar con aquellas galas.

Imposible imaginarlo. Vestía de negro, como todas las abuelas, como muchas madres. Al mundo de los mayores también parecía habérsele ido el color.

Nada más apartar aquellos increíbles ropajes, sin que me dejara tocarlos, estaba una bandeja que cubría toda la boca del baúl, dividida en compartimentos, donde apareció lo que yo había presentido: un tesoro.

Allí estaban los pendientes y la mantilla de boda de la abuela; un sable de la guerra de Cuba, del abuelo; parte de la bocamanga de dos uniformes con sus galones militares, de dos de sus tres hijos, caídos en nuestra guerra, dijo la abuela con pesar; tres libros de primera comunión con tapas de nácar; abanicos, rosarios y reliquias de santos, y una ennegrecida cubertería de plata. Tampoco pude tocarlo. Había que estar a lo que se estaba, dijo. Buscamos el hábito.

Apartada la bandeja, aparecieron, junto a un leve olor a naftalina, la larga bandera de España que cubría la barandilla de los tres balcones de la casa en el día del Corpus; también la colcha adamascada, de color amarillo dorado, rematada con flecos, que servía tanto para colgadura en una fiesta religiosa como para cubrir la mesa en la comida de Navidad: por fin me enteré de qué lugar salían aquellas prendas que mi abuela hacía surgir en el momento oportuno.

También apareció un traje militar completo: los tres eran mis hijos, susurró la abuela dejando que su mirada le acariciase. Había ido depositando todo en el suelo pero el uniforme lo puso en mi regazo: era de tu padre, dijo.

El fondo del baúl aparecía ahora tapizado de hojas de periódico. La expresión de mi abuela se iba tornando mística. Apartó con devoción los papeles y el olor a naftalina se hizo intenso. Allí estaba el hábito marrón carmelita.

Con diecisiete años tuve que emigrar a Suiza. Supliqué a la abuela que me liberase de aquella obligación, pero no quería confiar a nadie la llave de su baúl. Me dijo que estuviese tranquila, que pensaba vivir muchos años más

No habían pasados seis meses cuando mis tías me enviaron un escueto telegrama: Ha muerto. Una muerte cristiana. Ya la hemos enterrado. No es necesario que vengas.

Tampoco hubiera podido ir. Yo trabajaba en una fábrica de chocolates y estábamos en plena campaña de Navidad. Se lo reproché: abuela, ¿por qué me has hecho esto? Dime que te pusieron el hábito. Dímelo. Puede que el llanto me impidiese oírla. Pero también es posible que no contestara.

Cuando conseguí volver a la casa de mi abuela encontré la realidad. El baúl parecía haber sido abierto a mazazos. No quedaba nada. La bandeja del tesoro, desnuda por completo, languidecía apoyada en la pared. En el fondo aún seguía el uniforme militar de mi padre.

La llave estaba donde ella la dejó: dentro del arruinado reloj de pared.

Acaricié los restos de piel de cabra de la maltrecha tapadera y pensé que el hábito estaría debajo, como entonces, cubierto con hojas de periódico y rodeado de bolas de naftalina.

Me arrodillé delante del baúl. Quería llevarme la cerradura y su llave. Y el uniforme, y el hábito. ¿Qué te parece?, le pregunté a la abuela. Esta vez la sentí a mí lado. Incluso pude verla: sonreía.

Pero, debajo del uniforme, no había nada. Nada, ni siquiera los periódicos y la naftalina.

Estoy segura de que ella fue capaz de volver para ponerse el hábito.

La cerradura sigue conmigo. Me está viendo escribir. Me ve siempre: ella nunca duerme.

VI Concurso de Historias de familia

VI Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS