Lunes 4.30 AM. José se levantó como cualquier otro día, sin

abrir las ventanas de su pequeña habitación iluminada por un foco de 40 watts

que solo le permitía ver lo básico para calzarse las ropas rotas: un pantalón

con hoyos en las rodillas, una camiseta blanca toda percudida y un sweeter

color marrón que tenía más agujeros que una raqueta de tenis. Bebió su café ya

frio de la noche anterior y salió a la cuidad con su diablito, único amigo y

fiel compañero de trabajo.

Afuera la cuidad vacía, oscura, donde solo se veían pequeños

faroles iluminando la calzada, cansados de besar la noches cotidianas en aquel

barrio miserable, donde, ni las calles se encontraban pavimentadas. Era

cuestión de unos poco minutos para que el negro de la noche diera paso al gris

del día que se avecinaba, el sol no había salido en meses en aquella zona de la

cuidad, era como si tuviera las instrucciones de no aparecerse por esos lares

olvidados, solo enfocándose en las colonias de la cuidad donde todavía la gente

tenía esperanza, sueños e ilusiones.

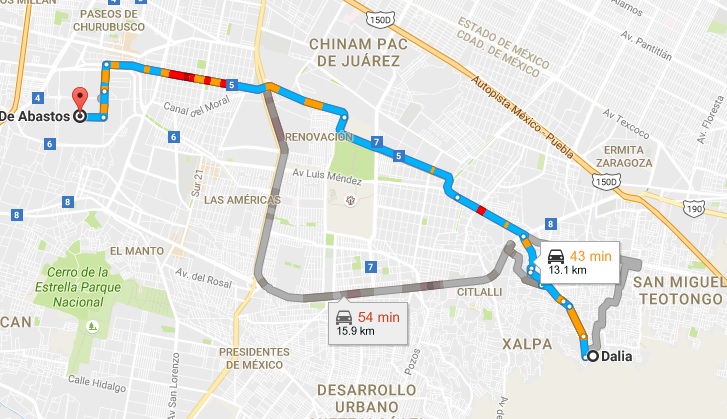

Por el camino lodoso hacia la central de abastos, a paso

lento y un poco desganado; José iba pensando en su familia, aquella que desapareció

hace un par de años en la explosión del tanque industrial. Recordaba a su

mujer, todas las mañanas despierta al otro lado de la habitación terminando de

calentar el café en la estufa de carbón que servía también para dar un poco de

calefacción a la habitación cerrada y un poco húmeda. También recordaba a su

única hija, murió muy pequeña, apenas comenzaba a ligar las palabras, recuerda

que la primera palabra que pronunció fue “papa”, lo consideraba el día más

glorioso de su vida, un triunfo sobre el anonimato.

Al acercarse a la central y a la bodega #30, comenzaba a oír

las voces de los dueños y de sus compañeros diableros. “hola José, buen día”,

“listo para trabajar”, seguramente serían las únicas palabras que le dirigirían

en todo el día a excepción claro está de las relacionadas con las labores

cotidianas que desempeñaba, “cuanto me cobra por llevar esto al coche”, “son 30

kilos de maíz”, “crees poder con todo esto en un solo viaje”. Así pasaba su día,

entre el ir y venir, con el diablo lleno de ida y casi siempre vacío de vuelta,

un constante llegar y regresar por mas mercancía, siempre dispuesto a un último

viaje por más cansado que estuviera, solo esperando la propina de la gente. Y

al final de nuevo de regreso a su habitación.

Durante el regreso a su casa, demasiado cansado del día como

para pasar por la miscelánea de la esquina, por la cerveza diaria que lo

esperaba en el refrigerador de la izquierda, no se detuvo y siguió su camino con

su paso cada vez más aletargado. Terminaba el día y comenzaba a entrar la noche,

José avanzó por las calles terregosas, con la noche tocándole la espalda, calles

solo iluminadas por aquellas farolas, testigos de su andar. Las mismas calles

de siempre, todas iguales, todas sin sentido. Cuál sería su sorpresa al pasar

por el callejón, donde las jaurías de perros se refugiaban de la noche y diagramaban

su próxima estrategia de supervivencia. A lo lejos, una pequeña luz llamo su atención, se acercó

cuidadosamente al final del callejón cerciorándose primero que aquella jauría no

hubiera vuelto de sus excursiones cotidianas, todo mundo sabe que encontrarse

con esa jauría en la noche o en el día significa una muerte segura.

José se dio cuenta que la luz provenía de atrás de unas

cajas de madera que en su tiempo habían servido para albergar lavadoras y

secadoras recién sacadas de la tienda de conveniencia, con las pocas fuerzas

que tenía, movió las cajas y las aparto cuidadosamente del objeto de su

búsqueda, de forma casi abrupta la luz penetró sus ojos. Era una luz paralizante,

de forma instantánea distingió a su esposa, aproximadamente 10 años mayor de

cuando había muerto, su misma sonrisa, su mismo vestido, esperándolo como

siempre al final de una habitación muy iluminada y con un café tan caliente que

la tasa desprendía un vapor con olor a canela. Vio a su hija, pensó, un poco más

pequeña que cuando fue encontrada calcinada el día de la tragedia, llevaba un

vestido rosa, un vestido que José nunca se lo había visto puesto, le quedaba a

las mil maravillas, parecía una princesa salida de un cuento de hadas, sonreía

y en la mano llevaba una campana de cristal que hacía sonar una melodía tan

bella que pregonaba el mejor de los futuros para aquella familia que solo

conocía el futuro como una lúgubre y monótona consecuencia de un presente

igualmente lúgubre y monótono.

José se quedó sentado al fondo del callejón por un tiempo

indefinido, pudieron ser segundos, minutos, meses o años; no importaba, el

tiempo había desaparecido, solo quedaba un espacio infinito donde él y su

familia se miraban a las caras, como si el hoy y el mañana, el aquí o el allá

se borraran y escaparan ante tal paz y felicidad que nunca se había sentido en

esa cuidad de sombras. José sentado arriba de una de las cajas de madera, solo,

con la mirada perdida y la saliva escurriéndole por el labio inferior miraba al

final del callejón oscuro, donde solamente se percibía un grafiti en la pared

que decía en letras tribales y de tamaño descomunal: “A la chingada”.

Se escucharon súbitamente un sin fin de ladridos caníbales

que estremecieron el cielo, las calles y la noche, esa furia canina se llegó a

oír en los barrios más acomodados de la cuidad, donde el sol todavía se daba sus

paseos y donde su gente, ante tan espantoso lamento, creyó que una maldición les

había caído, que había llegado el fin del mundo.

Los candiles de la calle de súbito explotaron y todo fue

oscuridad.

CUIDAD DE MÉXICO, MÉXICO

I Concurso de Historias del viaje

I Concurso de Historias del viaje

OPINIONES Y COMENTARIOS