Para llegar hasta él en esas visitas que le hacía de niño había antes que tomar el ascensor de un edificio de Lince. Ese pequeño vértigo en las entrañas por el movimiento súbito del aparato era siempre el presagio de algo muy distinto al resto de mis días tan iguales unos de otros. Enseguida la puerta deslizada del cubículo te hacía saber que el resto del trayecto dependía de ti, pero ese pasadizo estrecho con apariencia de túnel no te daba opciones. Era como el destino, ineludible, y en el extremo de ese largo pasadizo poblado de ecos sobrecogedores aguardaba aquel que había triunfado en ese destino o incluso, como lo sabría después, a pesar de los dictados de este. Mi padre me llevaba a que fuera su testigo privilegiado. Yo acudía a la cita transformando mi timidez en curiosidad a medida que la puerta definitiva detenía el último de nuestros pasos. Y detrás de ella se revelaba para mí un universo fascinante.

Allí, recuperado de algún lado de su apabullante biblioteca, surgía la presencia del tío Willy y quedaban abolidos mis pensamientos infantiles de la espera por ese hombre alto y grueso que venía a darme la bienvenida con la vehemencia de sus gestos de actor consagrado ante los que yo sucumbía como el incauto bañista a punto de ser alcanzado por una ola. Respondía valiéndome apenas de monosílabos cuando no con una sonrisa nerviosa al pliego de sus preguntas, yo que debía lidiar con cada facción suya que me parecía poseedora de una personalidad propia. Desde luego me sentía abrumado por esa fuerza redentora, mezcla de magnetismo, aspavientos y carisma, a pesar de la cual le correspondía de buen ánimo. En realidad el sobrino era papá y yo quedaba relegado a ser el sobrino nieto del tío Willy, hermano de quien fuera mi abuela Angélica y a la cual nunca conocí, pero estas divergencias del árbol de los Carnero terminaban por estrecharse con mis visitas, y de algún modo salía de ellas sabiéndome parte de un linaje vedado para mí por obra de la distancia y del tiempo. Eso sí, una vez de regreso a casa me repasaba una y otra vez al espejo para examinarme las orejas y ver con desconsuelo la razón que llevaba el tío Willy al decirme que las tenía tan grandes como las de los nobles orejones de los incas. Por supuesto no comprendía entonces que lejos de restregarme el defecto, lo que hacía era compararme con un pasado glorioso que él conocía muy bien.

Lo frecuenté muy poco lamentablemente y ahora creo saber por qué. Años atrás en un penoso incidente mi abuela se había apoderado con furia de las solapas de su hermano nervioso y balbuceante mientras que con todo el reproche que solo una madre puede imprimir, le espetaba una y otra vez sacudiéndolo: “Devuélveme a mi hijo…” Ese hermano nervioso y balbuceante que se mecía del pecho a la voluntad imperiosa de mi abuela no era otro que el propio tío Willy, y el hijo por quien reclamaba era mi padre, aún soltero y muy joven. En una revuelta política de aquellos años tan represivos como empobrecedores para mucha gente, papá había caído preso y en una celda lastimera y fría su destino se cernía incierto. Sabiendo de las andanzas revolucionarias del tío Willy y de la influencia que ejercía sobre el sobrino, mi abuela le reclamaba así por el fruto de sus entrañas, y él, desorbitado y sin poder articular un argumento decente, cargó con una culpa que por suerte no tuvo mayores consecuencias que lamentar.

No hacía falta que mi mamá supiera los pormenores de ese drama familiar. Le bastó con conocer la faceta sediciosa del tío Willy para que le despertara el mismo instinto maternal que impulsó a mi abuela a samaquear a su hermano como a un muñeco al que le imprimía el movimiento de sus manos enardecidas. Solo que ahora ese instinto de mamá ya no fue de reproche sino de cautela ante lo que pudiera pasar con su propio hijo que bien podría haber seguido el trajinado guion de la lucha política familiar. Así las cosas me la puedo imaginar a ella confrontando a su esposo con un índice embravecido que le apuntaba: “Mi hijo no será guerrillero, ¿me has entendido…?” Y papá, acaso con una sufrida remembranza del dolor que le había ocasionado a su madre, claudicó cualquier ímpetu de rebeldía que podría haber querido inculcarme, y de ahí es que yo haya visto al tío Willy en muy contadas ocasiones, tal vez no más de una docena de veces. Luego se interpuso la muerte entre nosotros cuando yo apenas era un adolescente.

Cuando esto ocurrió el del tío Willy fue el primer cadáver que alcancé a ver. Desde entonces para mí la muerte ha tenido su rostro. Por eso, cuando pienso en mi propia muerte, la pienso a través de él, de su derrota sobre ese púlpito inquietante, y me parece ya estar viendo a uno de los míos afligido por el desenlace irrevocable que acaba conmigo, como lo hizo papá de pie ante el féretro del tío Willy cuando estrelló su puño lleno de un iracundo por qué. A través de su cadáver, también, me veo a mí mismo con unos algodones idénticos a los suyos en esa precisa parte donde hasta ahora el aire que me circula dentro posterga la ilusión que es este vasto y ajeno reino. He de quedarme tan inmóvil como lo estuvo él ese marzo del 85. He de tener su palidez, su mueca incompleta. Otros que me acompañan ahora tomarán en su momento el lugar que aquel día triste y profundo les tocó padecer a mi tía Hebé, a mi tía Violeta, a mi tía Johana cuando fueron sus deudos, y en ese futuro que ya viene por mí, esos otros heredarán sus lágrimas, y en el pesar diferido serán como hermanos de un mismo drama.

El de la funeraria me llamará con parquedad “el muerto”. Así despojaron al tío Willy de las letras de su nombre en ese sótano del hospital Rebagliati donde el pudor de quienes aún quedan por aquí disimula estos desenlaces. Ya casi distingo los hombros que completarán por mí el último tramo del recorrido imposible de otro modo, tal como mis doce años pudieron ver aquella vez a un puñado de hombres gesticular bajo el peso del féretro bamboleante, mientras que las mujeres conservaban intacta la huella de su dolor en sus rostros. Ese día de hace unos cuarenta años vi ese bosque breve de las coronas funerarias, y comprendo ahora que la naturaleza en su sabia continuidad me reveló los ancestros de las flores que nacerán, si acaso no han nacido ya, y con las cuales algunas almas piadosas habrán de intentar ennoblecer conmigo aquello que no puede ser ennoblecido. Supe entonces también que los velorios son un avispero de murmullos que revolotea allí donde el silencio es tan obvio y las palabras se posan en un suelo que es solo de hojarasca. Por eso si acaso pudiera elegir, elijo enterarme antes de cuanto tenga por saber en lugar de una danza estridente de mariposas ante mi cuerpo rígido.

Tras cerrarse el féretro, a su condición de no poder ver al tío Willy le fue añadida la de ya no poder ser visto. Simplemente desapareció para siempre tras una tapa hermética y la propia tapa cedió el afán con que era interrogada al crucifijo de bronce que llevaba inmediatamente encima. Minutos después la carroza fúnebre sin ventanas posteriores condujo a su ilustre pasajero rumbo al cementerio El Ángel. Haber tenido prisa o ir lento, qué hubiera importado entonces si para él todas las horas ya eran vanas. Pronto tampoco importaría si sería tan inhóspito ese hoyo en el cemento vertical adonde iba a parar siguiendo ese rastro efímero de pétalos arrojado por quienes lo precedían en la marcha quejumbrosa. Yo estuve allí. Vi a la muerte de cerca por primera vez y presencié el naufragio de los pañuelos en ese llanto atroz. Y al habérmela presentado él mismo como un maestro de la posteridad, ya conozco mi propia muerte, y de algún modo me siento como el primer deudo de ella misma. Y también sé, como lo atestigüé aquella vez, que cuando el silencio engulle a las lápidas y la desdichada multitud se marcha al fin en búsqueda de sus propias vidas, comienzas a ser olvido mucho antes que polvo.

La simetría entre el viaje postrero de mi tío Willy y el mío propio que habrá lugar en algún momento terminan sin embargo aquí mismo. Ocurre así porque ante el patíbulo de la muerte, la guadaña que pone fin a los días de todos lo hace con un filo desigual. Mis días sin sobresaltos acabarán junto a los de muchísimos otros apiñados en un cesto anónimo y sombrío. En cambio los de días tempestuosos y desmesurados como los del tío Willy ostentan un brioso pedestal en lugar de un cesto.

La vida le dio lo que él tomó de ella. Conquistó a las mujeres que se propuso, y en sus manos febriles aquellos cuerpos ondulantes como ríos desembocaron en el mar de su pasión. A muchas otras que vio de cerca el beso nunca llegó a su destino a causa de la prisa del tranvía, el estorbo de un muro o la prudencia al verlas acompañadas de otros hombres, pero miraría con tal deseo esos labios ajenos fuera de su alcance que no hizo falta la nula distancia entre él y la hembra de turno para que los besos hayan sido dados por hecho. Y a otras más las besó en su poesía, y en sus versos tenaces se hizo de peldaños indiscretos para asomarme a cada ventana que hiciera falta, y allí fugazmente ser el extraño conquistador que termina conquistado una y otra vez.

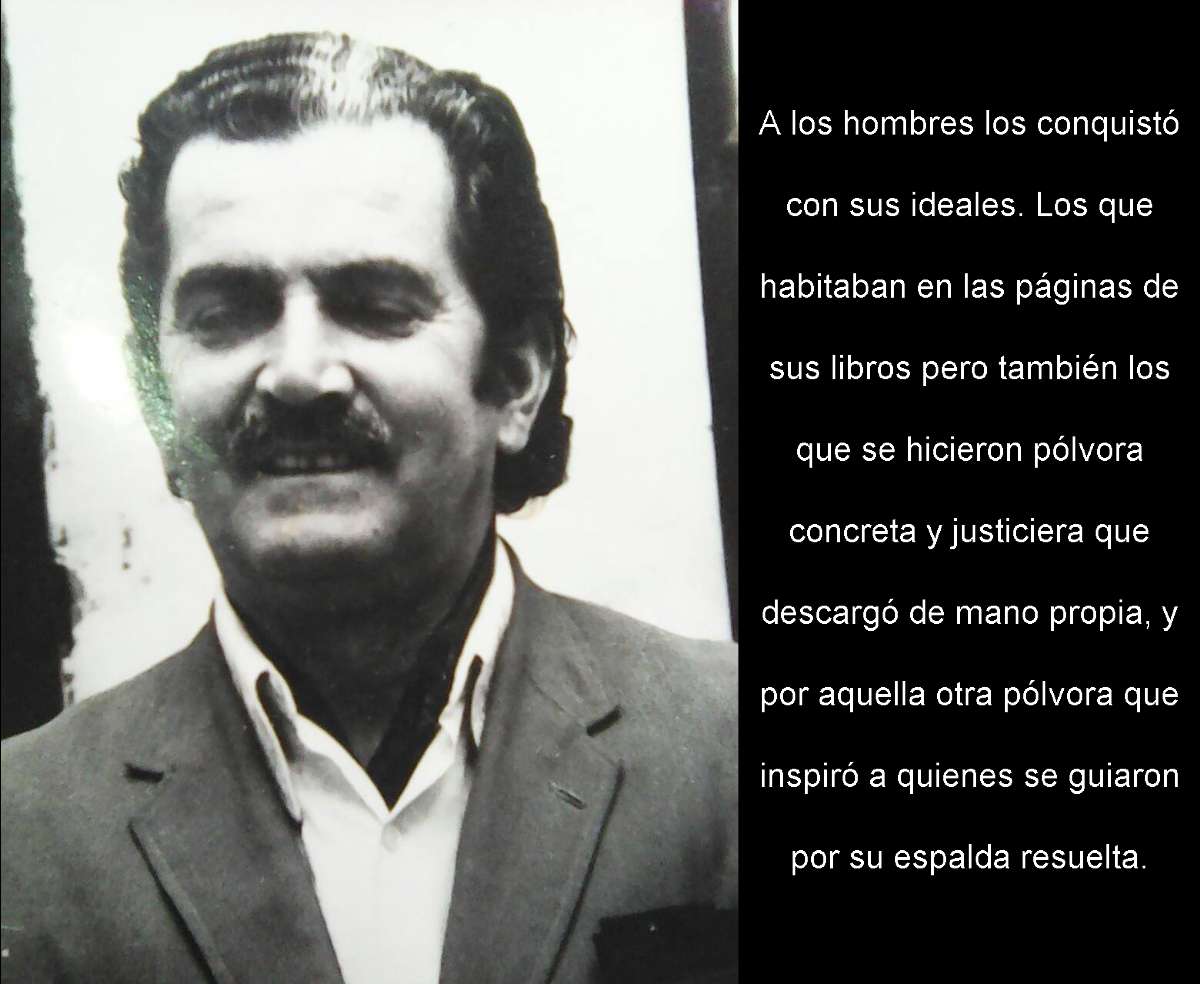

Y a los hombres los conquistó con sus ideales. Los que habitaban en las páginas de sus libros pero también los que se hicieron pólvora concreta y justiciera que descargó de mano propia, y por aquella otra pólvora que inspiró a quienes se guiaron por su espalda resuelta. Los ideales que se llevó consigo en sus destierros y trajo intactos de regreso en la forma de un tumultuoso ejército guerrillero. Los que lo hicieron enemistarse una y otra vez con partidos políticos y los que lo llevaron a querer refundar el Tahuantinsuyo. Los ideales que le hicieron posponer el asegurarse una pensión recién a una avanzada edad y aquellos que persistieron con él a un infierno de barrotes, humedad, oprobio y dolor.

Yo ahora creo que por toda esa vida legendaria es que cuando de niño lo iba a visitar debía tomar un ascensor, pues era preciso elevarme para llegar hasta él.

* A la memoria de Guillermo Carnero Hoke (Piura, 1917 – Lima, 1985)

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS