Era una mañana de sábado, comenzando el mes de febrero, después de un largo e interminable enero, con sus días densos y calientes como hierro al rojo vivo. Pintaba como un día tranquilo, monótono y aburrido. Idéntico a tantos otros, lo que me hacía considerar trabajar solo de lunes a viernes. Pero claro, las obligaciones diarias, que no eran pocas, no me permitían tomar esa decisión, sin sentirme culpable de no hacerle frente a mis responsabilidades laborales, al eliminar un día de trabajo.

En el local, el ritmo del rock’roll flotaba en el aire. La melodía acariciaba mi piel e invadía mi cuerpo. Esperando que nadie me viera, permití que mis piernas se liberaran y mis pies marcaran los seis tiempos con mi «footwork» preferido.

─Buen día, ¿cómo estás?

Me tomó de sorpresa su pregunta, no lo había visto entrar. Interrumpí mi danza.

─Hola. ¡Buen día! Muy bien, ¿y vos ?

Era mi cuarto cliente de la mañana. Su rostro no me resultaba familiar. Tendría unos treinta y tantos años, altura media, cabello oscuro y un juego de auriculares colgando del cuello.

─¡Cuántos recuerdos me trae este local ! Comentó en voz alta.

─Seguro que venías cuando eras chico, ¿no es verdad? Le pregunté.

─Así es. ¡Que lindos fueron aquellos años !

Fue a partir de ese momento que el sabor del día cambió. Se tornó dulce y nostálgico. Muchos recuerdos asaltaron nuestra mente. La conversación dio un salto al pasado y asomaron delante nuestro las imágenes de tantos rostros conocidos, que por varias razones, ya sea porque se mudaron a otro barrio o porque abandonaron la vida terrenal, habíamos dejado de ver hacía ya mucho tiempo. Negocios que habían cerrado sus puertas definitivamente. Otros habían cambiado de dueño y unos pocos se habían mantenido a través de los años.

Nos separaba casi una generación, pero los dos tuvimos la misma sensación a pesar de los casi treinta años que nos separaban tanto en vivencias como en experiencia. Añoranza. Melancolía. Un dejo de tristeza por una etapa de nuestras vidas que sabíamos, no se volvería a repetir jamás.

Era el barrio que nos vió nacer, crecer y madurar. Los vecinos que charlaban sentados frente a la puerta de sus casas, hasta avanzada la noche. Familias enteras que compartían una cena en el patio del conventillo aún cuando la comida no abundaba, porque todos se ayudaban entre sí y tenían su corazón abierto para aquel que necesitara un plato de comida, un abrazo de contención o una palabra de aliento en el instante justo, ni antes ni después.

Tantos veranos vieron a los más chicos juntarse en una esquina para caminar ansiosos hasta un terreno abandonado dónde con una pelota vieja jugaron al fútbol, se revolcaron, se ensuciaron, y gritaron a viva voz :

─¡Gol, golazo! Y fueron tan felices.

Los carnavales, con sus murgas y comparsas que se presentaban en un escenario improvisado en la esquina de la calle principal donde los colores de los disfraces resaltaban alegrando las calles; y los bombos, platillos y redoblantes hacian llegar la melodía tan intensa a cada rincón del barrio, regalando porciones de alegría a cada uno de los vecinos para quienes, ese día, iba a ser, una fiesta inolvidable.

El barrio de La Boca tuvo su personaje pintoresco. Valentín. Paseaba por la calle Olavarría con su carrito de bebé viejo y desvencijado, repleto de pertenencias que fue acumulando con el paso de los años. Porque Valentín vivía en la calle. Durante el día iba y venía. Tenía una vieja radio Spika, de esas que iban cubiertas con una funda de cuero marrón suela, que algún vecino bondadoso le había regalado hacía ya muchos años. Lo podían escuchar tararear un tango que sonaba en alguna emisora mal sintonizada debido a que siempre tenía las pilas gastadas. Tenía su taza personal, sucia y vieja, que el dueño del bar, siempre le llenaba con alguna bebida reconfortante.

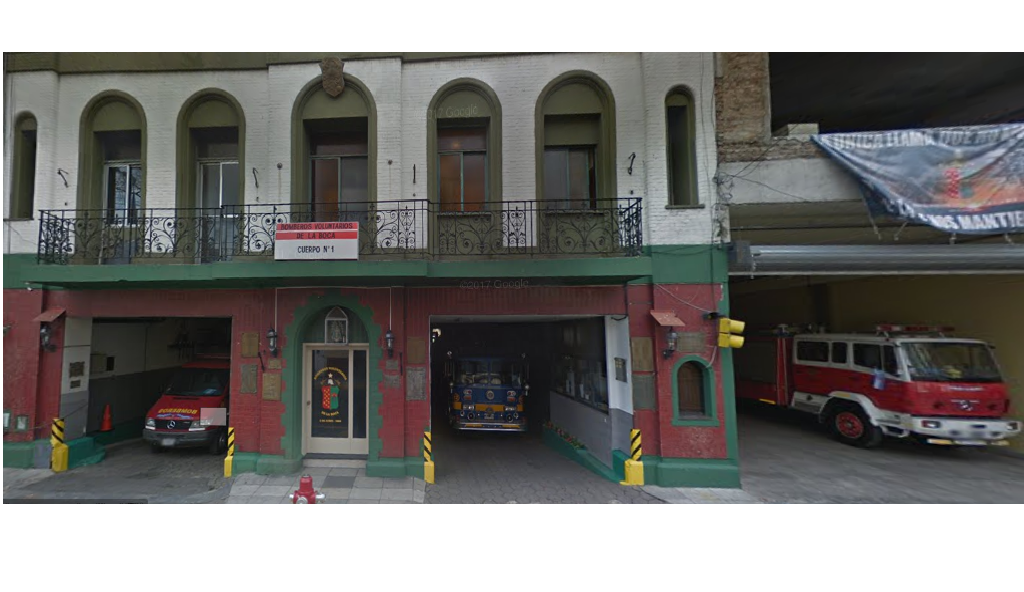

Y a solo dos cuadras de la calle Olavarría, la casa que me vió nacer. Un edificio de tres pisos, con el cuartel de bomberos justo enfrente. El ruido ensordecedor de la sirena de la autobomba a altas horas de la noche, despertaba a todos los vecinos que hasta ese momento descansaban en silencio esperando el comienzo del nuevo día.

Un pequeño kiosko, a mitad de cuadra, era mi preferido. Cada mediodía al volver del colegio, antes de entrar a casa, pasaba a comprar mi chupetín predilecto, Tatín, de dulce de leche tierno y pegajoso. Los chicos del barrio se juntaban casi siempre delante de su vidriera y elegían entre tantas ricas golosinas que compraban con los poquitos centavos que habían podido ahorrar durante la semana. Era un momento de festejo, de felicidad plena. La misma sencillez de la ocasión, la hacía más que especial, con la sonrisa dibujada en el rostro de cada niño inocente que esperaba justo ese instante de regocijo total.

En la esquina, la farmacia de Pedro y Mauricio; Celia, la farmaceútica y un perrito salchicha, muy simbólico del lugar. Los muebles de la farmacia eran de madera, repletos de frascos antiguos; una clásica balanza en la que controlábamos nuestro peso de vez en cuando, por el simple hecho de ir a saludar a Pedro y Mauricio quienes nos contaban anécdotas de sus vidas haciéndonos reír y disfrutar de los chismes familiares. Cualquier dolencia te la solucionaba Pedro que hacía las veces de médico y experto conocedor de los males que aquejaban a los diferentes vecinos.

Y así, en medio de tantos recuerdos, dos desconocidos, tuvieron un denominador común. El deseo de volver aunque fuera por un instante, a aquellos viejos tiempos, en los que, sin celulares, ni computadoras, la infancia se disfrutaba sin más que con imaginación, juguetes improvisados, una gaseosa compartida entre amigos y un viejo kiosko donde se compraban golosinas y figuritas a la salida de la escuela; y cuando les tocaba la más dificil, esa que completaba el álbum, saltaban de felicidad.

¿Será verdad entonces que todo tiempo pasado fue mejor?

IV Concurso de Historias de la calle

IV Concurso de Historias de la calle

OPINIONES Y COMENTARIOS