Lunes 10 de octubre de 1977.

« Abaten a cuatro subversivos en enfrentamiento armado en Camino Centenario »

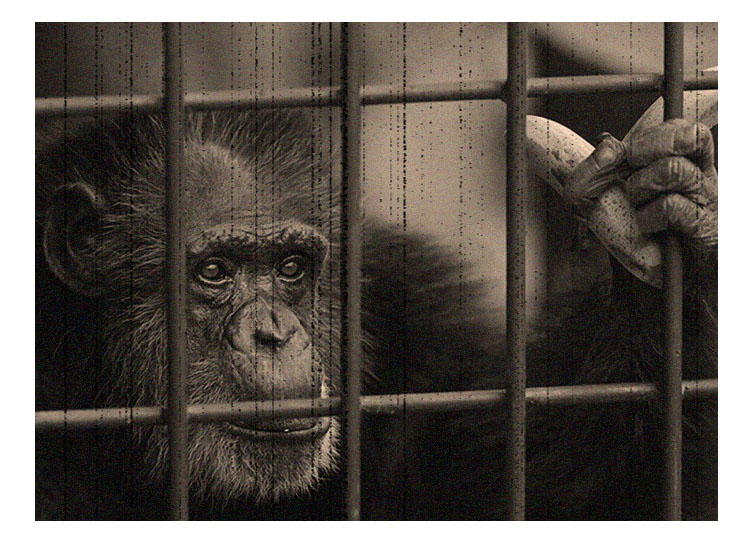

Y acá está Ángel en el único recuerdo de esa tarde. Con los binoculares y todavía sin el arma, Ángel Perdomo, el chiquito no tan pegado a la jaula, sombrío y despeinado, en la sobreviviente del álbum de los estantes inalcanzables.

Con la familia unida como en pocas que haya registro. Mamá, papá, hermano y Ángel; María, Ernesto, José y él, en el paseo inmortal de la República de los Niños, junto al animal de cabeza borrosa.

Fotografía de los estantes de la Biblia, que con enciclopedias, diccionarios, atlas mundiales, cursos de inglés, Cómo dibujar el cuerpo humano, clásicos de todos los tiempos y álbumes de los que formaba parte, acariciaban el cielo.

Ángel creció con libros. Dos paredes en L del comedor de la casa de Condarco estaban tapiadas de aventuras y conocimiento.

Su viejo, un revolucionario exiliado de Venezuela leía como un animal. Por su gracia, los hermanos Grimm, el Martín Fierro, Stevenson, Platero y yo, Julio Verne, el Principito, Salgari, London, y Twain, entre otros, confundieron sus universos con el de un chico que crecía con poca e inocente televisión.

Había más libros en un baúl del altillo. Ahí adentro, filósofos soviéticos, alemanes e hispanoamericanos; el Libro Rojo de Mao, Memorias de una princesa rusa y una versión del Lobo Estepario traducida directamente del alemán se opacaban perdidos a los ojos de las visitas.

No eran tiempos de exhibir tanta afición por lecturas “complejas”.

Militares atestaban las calles. El terror se imponía a la moda del bigote. Trabajadores, estudiantes, artistas, sindicalistas y a quien le tocara, salían de sus casas y no volvían. Los diarios informaban para que nadie se entere, mientras una sociedad inhumana y torcida se evadía congregada en turbios logros deportivos y en declaraciones trágicas de guerra.

Sin tener idea de la vida en los años de la foto, Ángel sabía que la saturación de uniformes estaba relacionada con el librito rojo del chino ese y con los recuerdos impúdicos de la princesa que posaba semidesnuda en la humedad de su tapa amarilla. Tenía la certeza de que entre las indiscreciones de esos textos ausentes de la biblioteca y la milicia presente en todas partes había una conexión.

Bonita foto.

Día radiante en la Chevy blanca. Sin peleas entre mamá y papá y el bulling de José de licencia. Pizza y Coca Cola en la Grand Park y directo a la República de los Niños, el gigante obligado de Gonnet, en el que según dicen se inspiró Walt Disney para la creación de su industria de entretenimiento infantil.

Palacios, iglesias, destacamentos y edificios municipales reducidos al nivel de los libros a los que Ángel sí tenía acceso. Miniaturas increíbles y animales enjaulados que alimentaban con galletas de sus mismas formas.

Con José ponían especial atención en darle cada una a cada cual. Las galletas con caritas de monos a los monos, las de los osos a los osos, y así. Sabían, desde el zoológico de Palermo, que la mayoría de los animales no comían galletas ni aunque fueran las de su propia cara.

Las que tenían formas de leones y serpientes se las comían ellos. Las que sobraban se las tiraban a las aves que siempre estaban con hambre.

Se empacharon de galletas esa tarde y Ángel participó en un acto con un mago que olía a cenizas más que a conejos y galeras.

Ahí tuvo su premio: un revólver con gatillo de plástico que se rompió a los dos tiros, pero que no evitó que siguiera disparando. Era un revólver mágico. Se lo había ganado en un truco con el mago cenicero.

De plomo fantasma llenó todo lo que tuvo en la mira. El mago trasnochado cayó de un disparo en la sien. A la distancia le acertó en la trompa al elefante. Imposible errarle. También desplumó algunas de las aves que comían de las galletas sobrantes y le dio en el pecho al que les levantó la barrera de salida cuando se iban.

En el coche, Ángel siguió con la masacre. Le gatilló sin gatillo en la nuca a la mamá y suicidó a José que se durmió apenas apoyó el traste. Al único que dejó con vida fue a Ernesto, que manejaba con la atención en el retrovisor y ganas de desarmarlo de un sopapo.

Por Camino Centenario a la altura del Batallón 601 redujeron la velocidad. A cada lado de la ruta, Jeeps y Falcons del color de los soldados, formaban un embudo que los autos cruzaban a paso de hombre.

Ángel recargó su revólver. Nuevos objetivos se aproximaban. Estos, a diferencia de los anteriores, los superaban en número y portaban cascos y escopetas.

Si José hubiera participado en el truco del mago cenicero habría balas para todos.

La cara de Ernesto al ver a Ángel apuntar por la ventanilla se transformó. Con un golpe rápido y preciso le sacó el arma de un manotazo.

La marcha levantó sospechas en los soldados. Hicieron parar el auto y pidieron documentos. Desde la pesadilla por venir, María preguntaba si todo estaba bien, mientras José seguía muerto. Las voces subieron de tono y el milico le ordenó a Ernesto que mostrara el baúl. Otro caminaba en círculos mirando con recelo hacia el interior del vehículo.

Detrás del capot del baúl que cubrió la luneta trasera cuando se levantó, vio Ángel desaparecer a su viejo. Y en el último contacto visual antes del final, el pequeño sombrío y despeinado de la foto de los estantes inalcanzables, comprendió la misión que los libros de aquel cielo, los de su universo y los escondidos en el baúl del altillo le habían encomendado.

Actuar era su responsabilidad. Tanta imaginación no podía quedarse cruzada de brazos. El revólver sin gatillo esperaba ahí, a un segundo, a un movimiento. No podía fallar. Tenía que ser certero. Solo debía agarrarlo, apuntar y…

¡Bang! ¡Bang!

IV Concurso de Historias de familia

IV Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS