Durante algunos veranos, la secuencia fue muy parecida. Después de haber pasado varias horas metidos en el coche en pleno mes de agosto y de haber atravesado la Mancha de norte a sur, solíamos llegar a casa de los abuelos a media tarde. Hay que tener en cuenta que en aquella época los coches todavía no tenían aire acondicionado, por lo que la única manera de combatir la calor era poner una toalla en la ventanilla, beber agua y dejar que corriera el aire. El viaje lo hacíamos como sardinas en lata durante dos días. En la parte trasera, íbamos cinco hermanos y delante mis padres con la más pequeña. Los abuelos siempre nos recibían y agasajaban con muchos aspavientos y platos de comida.

La abuela estaba casi ciega, pero aun así seguía alegrándose de vernos. También seguía siendo una excelente cocinera, a diferencia de mi abuelo que jamás entró en la cocina, creo que ni tan siquiera para hacerse un café. Después de pasar la tarde en la sala meciéndonos en los butacones o jugando con la caja de juegos reunidos que nos solía sacar la abuela, íbamos al salón a cenar. En el salón había una fuente decorativa de la época de Napoleón y un tapiz de unos árabes montados a caballo de cuando mi abuelo estuvo viviendo en África. Cuando ya estábamos todos sentados a la mesa, aparecía la abuela con el carrito repleto de platos y fuentes de comida que había estado preparando durante un par de días. De entre todos ellos destacaban las habas con jamón que, como siempre nos recordaba, debían cocinarse a fuego lento durante bastante tiempo.

A la mañana siguiente, como ya estábamos más cerca del destino, no madrugábamos tanto. Nos levantábamos tranquilamente y nos poníamos todos menos nerviosos, especialmente mi padre, que solía desayunar en pijama con sus padres. Lo recuerdo como una escena en la que veía a mi padre de otra manera, más descansado y confiado, compartiendo una cotidianidad que desconocía.

La llegada me parecía triunfal. De pronto aparecíamos en una autopista de varios carriles y con el mar a nuestra izquierda, en la que nos adelantaban coches a toda velocidad con alguna que otra mujer sacando los pies por la ventanilla.

Uno de aquellos veranos, después de encontrar el apartamento y de descargar las maletas, mi madre nos propuso ir a la playa para dar un paseo. Los hermanos todavía éramos muy pequeños y era la primera vez que íbamos a aquel lugar. Bajamos todos menos nuestro padre, que debió quedarse en casa fumando un cigarro, descansando después del largo viaje. Estuvimos paseando al atardecer solos en la playa, chapoteando, recogiendo conchas u observando algún cangrejo.

Aquella pequeña playa estaba flanqueada por dos conjuntos de rocas que los chavales de la zona conocíamos al dedillo. Allí pasábamos largas horas bañándonos y pescando. Un día mi hermano capturó un cangrejo y lo llevó a casa con la intención de enseñárselo a mi abuelo que, debido a su importante cojera, se pasaba gran parte del día metido en casa. Yo solía llevarle higos de una higuera cercana que devoraba con verdadera fruición. El caso es que aquel día debió confundir aquel cangrejo con un higo, pues se lo metió en la boca y engulló sin pensárselo dos veces ante la mirada atónita de mi hermano. “Se ha comido el cangrejo vivo”, nos repetía sorprendido.

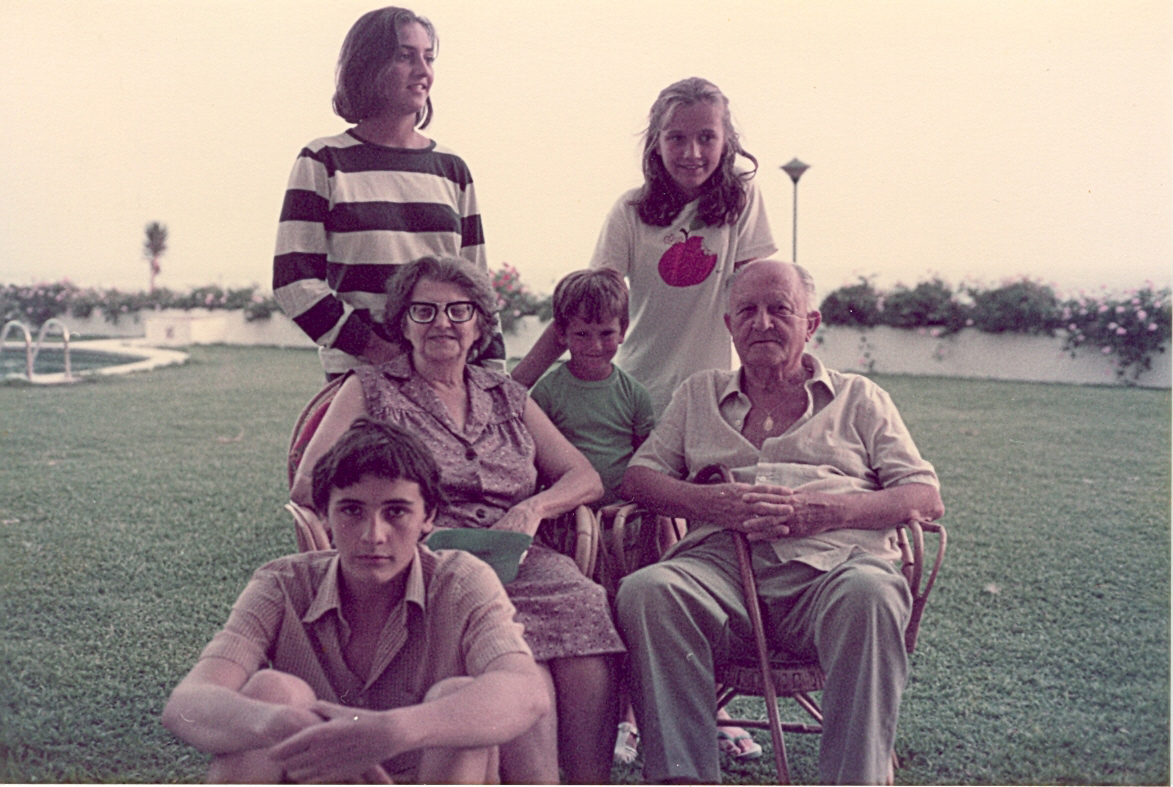

Uno de aquellos veranos, los abuelos vinieron al apartamento que habíamos alquilado en la playa. Ya no íbamos tantos en el coche, pues los hermanos mayores solían moverse por su cuenta. Durante el viaje, cuando estábamos subiendo un puerto de montaña, se nos abrió el maletero sin que nos percatáramos. Cuando nos dimos cuenta, mi padre paró el coche, se bajó y al volver nos dijo con la cara demudada que su maletín se había caído y perdido. En él solía guardar documentos, dinero y otras cosas de valor, así que dimos media vuelta para intentar recuperarlo. En ese momento decidió la abuela poner en práctica una especie de conjuro o encantamiento, entre otras cosas para intentar atenuar la tensión que se vivía dentro del coche. Cogió un pañuelo, le hizo un nudo y recitó con convicción: “San Cucufato, San Cucufato los cojones te ato, si no me devuelves lo que busco no te los desato”. El caso es que el portafolio apareció poco después. Paramos a un coche que venía en sentido contrario, bajó su conductor y, después de intercambiar unas palabras con mi padre, volvió al coche para sacar el maletín que se había encontrado en medio de la carretera. Sólo entonces, la abuela accedió a desatar sus partes a San Cucufato.

Mi otra abuela no era ciega ni coja, pero un día, siendo niño, me dijo que sabía leer los labios. Ocurrió un día mientras veíamos la televisión ella y yo. El aparato estaba bastante viejo y con frecuencia lo golpeábamos cuando se le iba la imagen o, como en este caso, el sonido. Fue entonces cuando me dijo que sabía leer la voz en el movimiento de los labios. “¿En serio?”, le pregunté, “claro”, me contestó cuando ya me estaba levantando para zurrar a la televisión. Durante un rato, estuvo haciendo de traductora simultánea como una verdadera profesional. No cabía duda que escondía habilidades que pocos conocíamos.

Mis tres abuelos ya hace tiempo que nos dejaron. No llegué a conocer a mi otro abuelo. Me han contado algunas historias sobre él, en ocasiones contradictorias según pensamos o imaginamos los hermanos. Tras la Guerra Civil, estuvo preso en la cárcel de Córdoba, dejó a mi abuela o ella le dejó a él, luchó en Indochina, se volvió a casar en Francia y finalmente murió solo en Barcelona. No sé mucho más de mi abuelo, pero algunos hermanos nos hemos propuesto ponernos a investigar.

OPINIONES Y COMENTARIOS