Antes de morir, consiguió recordar, después de tanto tiempo, el momento exacto en que había dejado de existir. Sí, fue ese día.

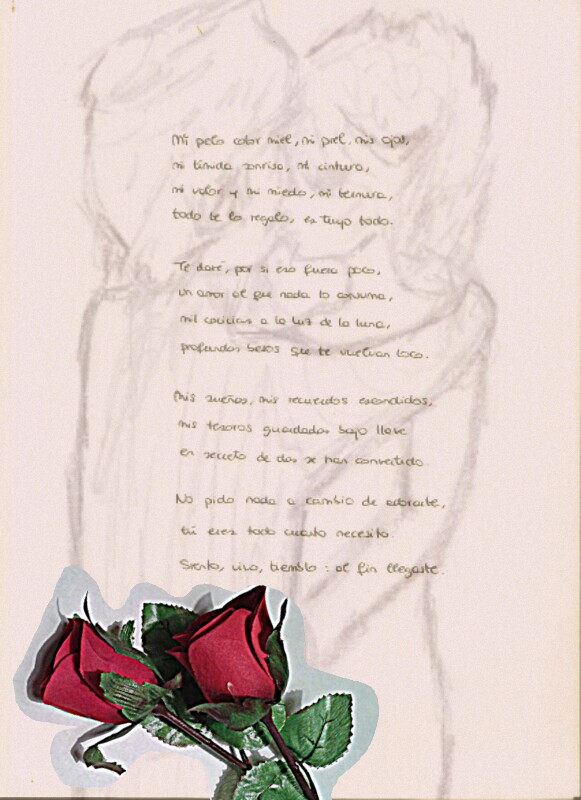

El último día de su permiso por matrimonio. Al siguiente empezaría la vorágine de las prisas, los madrugones, las comidas rápidas, la rutina del trabajo agotador. Hasta el fin de semana, tan despiadadamente lejos del martes, ésta sería la última oportunidad de disfrutarse con total despreocupación. Quería preparar una comida especial. Y entre plato y plato, fue cocinando también versos para su amor: “Mi pelo color miel, mi piel, mis ojos”. Dudaba si miel y piel quedaban bien tan próximas. «Al fin y al cabo mi pelo es de color miel y sin tintes. Así queda el primero». “Mi tímida sonrisa, mi cintura”. «Éste es muy bonito». Deslavó la única sartén para freír el rebozado que casi tenía a punto. “Mi valor y mi miedo, mi ternura”. Secó la sartén con la misma ternura del verso. “Todo te lo regalo, es tuyo todo”.

Desmoldó el postre mientras fraguaba el segundo cuarteto: “Te daré, por si eso fuera poco, /un amor al que nada lo consuma”. Adornó el bizcocho con mimo. “Mil caricias a la luz de la luna, /profundos besos que te vuelvan loco”. «Quizás lo de los besos sea un poco explícito pero no digo más que la verdad».

Extendió sobre la mesa el mantel blanco de las grandes ocasiones y situó en el centro las dos rosas rojas que había comprado a primera hora. No olían pero eran hermosas. No tenía florero adecuado, de modo que las colocó en un vaso de tubo, que hizo las veces a las mil maravillas. Al tiempo que ordenaba platos y cubiertos, ajustó el primer terceto: “Mis sueños, mis recuerdos escondidos, / mis tesoros guardados bajo llave, / en secreto de dos se han convertido.” «Éste me ha quedado un poco flojo, pero seguro que le encantará».

Se cambió de vestido, se retocó el peinado, se perfumó. Había dejado de maquillarse poco después de conocerlo porque a él no le gustaba. Calculó que aún faltaban algunos minutos para que volviera a casa, así que se sentó a escribir el poema inacabado en un folio. Su primer soneto.

Estaba orgullosa pero le faltaba un terceto que remató justo en el último momento. “No pido nada a cambio de adorarte,/ tú eres todo cuanto necesito./Siento, vivo, tiemblo: al fin llegaste.” «Un poco afectado, pero romántico. Le fascinará».

Notó el movimiento de la llave en la cerradura. Se puso en pie, se estiró el vestido, salió a su encuentro y preparó su mejor sonrisa para él.

—¿Qué hacías? —preguntó él a modo de saludo.

Ella echó de menos la ternura. Llevaban sólo dos semanas casados y él se acababa de salir del guión que ella había forjado en su mente desde siempre, un guión heredado de siglos de amores eternos, de medias naranjas que se complementan, de llegadas a casa de hombres enamorados cuyos ojos se encienden a la vista de la mujer que los espera sonriendo. No le reclamó el abrazo, no le exigió sus labios. Le disculpó pensando que habría tenido un mal primer día tras las vacaciones. Sólo respondió, “un poema”, intuyendo que, en cuanto lo leyera, adoraría la delicadeza con que describía su amor por él.

Con las manos poderosas que la habían enamorado, que entrelazadas, rodeando su cuerpo acurrucado la hacían sentir protegida de todo mal, le arrebató el folio, los ojos destellando con algo que ella percibió como pasión. Le dolió como propia la herida del folio deformado por la presión de los dedos que lo sujetaban con una fuerza quizá innecesaria, pero esperó pacientemente a que se obrara el milagro de la poesía.

Pero las manos doblaron el folio por la mitad, sin permitir que los maravillosos ojos de él descubrieran siquiera el primer verso. Y luego siguieron doblando en cuatro, en ocho…, hasta dejarlo convertido en un rectángulo mínimo. Ella miraba como se mira un truco de magia. Por último, en una exhibición final, con un enérgico pellizco de los dedos, rasgó en cuatro el pequeño rectángulo y lanzó los fragmentos de papel como confeti festivo por encima de la cabeza de ella.

—Anda, déjate de tanta bobada y saca la comida mientras me ducho.

Ese fue el momento exacto en el que ella se desligó de su propia vida a la que empezó a asistir como mera espectadora. Una vida a la que ella no podía aportar ni un solo deseo, ni una sola idea, ni un solo sentimiento. Simplemente estaba allí, a oscuras, muda, viendo las cosas pasarle como si sucedieran en la pantalla de un cine. Se vio sentada a la mesa, con su vestido nuevo, con algunos papelillos todavía enredados en su pelo color miel, de espaldas a la puerta, jugueteando con unas migas de pan, haciendo tiempo hasta que él saliera de la ducha. Volvió a respirar el aroma fresco e intenso de la colonia a medida que él se acercaba, pero ya no le trajo reminiscencias de los rincones adorables del cuerpo de su marido. La voz de él, profunda, rota, que siempre la había hecho estremecer, le resultaba desconocida.

—Y ahora te pones a jugar con bolitas de pan como si fueras idiota.

Fue un manotazo seco. Fractura de dos dedos. En el hospital reconoció su estupidez al haber intentado bajar del mueble de la cocina una olla con una sola mano mientras mantenía la otra sobre la encimera. Su marido, compungido, lloroso, apoyaba la versión que él había elaborado y le reconvenía cariñosamente por no haber pedido su ayuda. Ella no lloró.

Durante años reconoció muchos más momentos de estupidez cuando se hizo necesario acudir al hospital. Los golpes se habían curado, los huesos se habían enderezado. Sin embargo, cuando recibió el puñetazo fatal, hacía mucho tiempo que su corazón había llovido en trocitos sobre ella después de que un mago malo lo despedazara. Para eso nunca hubo ya remedio.

FIN

OPINIONES Y COMENTARIOS