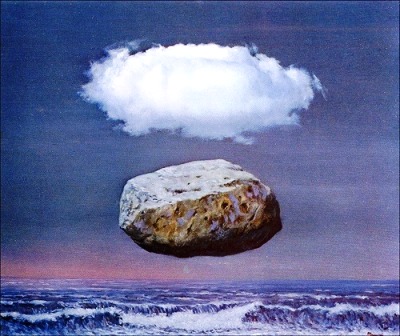

Algo y nada. Lo que se oculta detrás de la apariencia. Yo también, como casi todos, me muevo entre lo visible oculto y lo visible presente. Como Magritte.

Me gusta. Lo descubrí en una frutería. Como reclamo. Por aquello de las manzanas.

Ellos lo saben. Aunque me calle mis vicios, han aprendido a observarme. Me han visto extasiarme con los codos clavados en la mesa y la mirada excavando azules impecables. Me han mirado en silencio en mis momentos de recuperar la paz después de las batallas con la crueldad del día; mientras tiraban del borde de mis trajes estampados de flores y plagados de mariposas coloridas, aquellos vestidos alegres, tan salvadores y tan socorridos, diseñados para cubrir mis vacíos de yo. Me observaban mientras yo me premiaba con una mirada y el paseo de mis dedos acariciando todos los imposibles, al borde de la hora de la cena; me observaban sin mucha consciencia de observarme mientras me reclamaban la vuelta a mis obligaciones maternales. Ellos, mis hijos. Supongo que un día tendré que agradecerles, en voz alta y de frente, que me engancharan a la vida cuando la vida se desenganchó de mis ganas.

No es mi santo ni mi cumpleaños. Nada que vuelva gananciales los números del calendario. Es simplemente que estos días hemos hablado de los sueños pendientes, de las ilusiones soterradas, de las urgencias cotidianas y los laberintos que habitamos cuando nos ocupamos de sobrevivir.

Me han regalado un libro de láminas. Bellísimo. Bellísimas. Claro que les hubiera gustado regalarme ese viaje a la Antártida que enfría mis neuronas cuando las quema la cotidianidad, pero «no son edades», dicen mientras sonríen sus miedos al entregarme el paquetito con un enorme lazo, un regalo que envuelve otras mil «posibilidades». Ellos no saben. Siempre anduve con los pasos clavados en la tierra. Las alas las recupero en los insomnios de las madrugadas.

Secretamente las despliego. En el silencio de los pensamientos, porque el tiempo nos vuelve prudentes, porque sabemos con la seguridad enlazada a cadenas perpetuas que las palabras siempre tienen ecos.

El papel de regalo, ¡paradojas!, sembrado de dibujitos de alas traslúcidas y nubes algodonosas sobre cielos limpiamente azules, no lo tiro, lo doblo con sumo cuidado, mentalidad de pobre, me escucho pensar y sonrío.

Guardo el libro para saborearlo en la más placentera intimidad. Acaricio sus tapas presintiendo el reencuentro con mis sueños. Sé lo que pasará. Antes de amanecer me haré pequeña y volveré a mirar el cielo, ese que a pesar de las noches más oscuras nunca ha dejado de anidar dentro de mis pupilas.

Lo observaré con la certeza de una puerta que reclama mis pasos hacia otra dimensión.

Rescataré mis viajes desde aquella ventana de mi infancia, entre el mar y el cielo, en el silencio de una casa dormida, de la jornada concluida, de mañana esperando llenar todas sus horas con todo lo concreto, con todo lo preciso y necesario, con todo lo que va naciendo adherido a los tiempos reales que marcan los relojes.

Me atreveré a rescatar aquellos viajes a amores destrabados de cuentos infantiles y de historias prohibidas atrapadas al vuelo en el tumulto de conversaciones ajenas.

Viajaré en busca de todo lo que quedó entre el espejo y el tiempo

Dejaré que las horas se llenen de nácar y coral, ámbar y ébano, de Ítacas que estarán esperando por mí; recorreré lugares que me están aguardando detrás de las esquinas que nunca me atreví a traspasar; iré en busca de todos mis momentos subjuntivos y me colaré sin vértigo por los abismos de mi transparencia.

Dejaré que las horas se llenen de nácar y coral, ámbar y ébano, de Ítacas que estarán esperando por mí; recorreré lugares que me están aguardando detrás de las esquinas que nunca me atreví a traspasar; iré en busca de todos mis momentos subjuntivos y me colaré sin vértigo por los abismos de mi transparencia.

Y esperaré ese momento, que seguro se asoma al filo del amanecer, que despierte y sacuda mi concluyente edad.

Y después, como no puede ser de otra manera, al son de los relojes, sacaré brillo a los espejos.

III Concurso de Historias del viaje

III Concurso de Historias del viaje

OPINIONES Y COMENTARIOS