El zumbido del aire acondicionado de la sala de espera de urgencias no le ayudaba a mantenerse despierta. La tarde había sido tranquila, Amalia almorzó en la sala de enfermeras antes de que comenzara su guardia de veinticuatro horas. A la una ya estaba frente a la centralita de teléfonos, luchando con los bostezos que le llenaban de lágrimas los ojos. Tenía que haberle hecho caso a su madre y seguir sus estudios de medicina, ahora estaría acostada en el sofá del cuarto de residentes echando la siesta, aunque no se arrepentía de ser enfermera, sólo en los mediodías tranquilos echaba de menos las prerrogativas reservadas en exclusivo a los médicos. A las siete todo seguía en calma, incluso los rumores de la selva parecían haber hecho voto de silencio, quizá sea porque hoy es miércoles y los mineros prefieren dormir a beber aguardiente hasta que algún violento termine apuñalando a uno de los traficantes que deambulan sin encargo entre los bares de la zona minera. Ninguna sutura, ninguna bala que extraer, ningún derrumbamiento en algún túnel, en fin, un día tranquilo. A las ocho se abrió la puerta, era Heberto el camillero que empezaba su turno de noche; Amalia lo saludo con una sonrisa y cambiaron de puesto para que ella pudiera ir por fin al baño y cenar con el médico de guardia. Esa noche estaba la doctora Capiello, Amalia la apreciaba a pesar de que al principio desconfió de su capacidad para trabajar en un pequeño hospital rural cerca de la selva; la doctora era una mujer blanca, rubia, pequeña, de apariencia frágil y burguesa, pero poco tiempo después de trabajar con ella Amalia corrigió esa primera impresión. A la doctora no le daba miedo la sangre, no le hacía ascos al pus, a las secreciones pestilentes, podía encontrar una vena en tiempo récord y hacer una traqueotomía de urgencia sin que le temblara la mano.

Las dos mujeres cenaban en silencio cuando sonó el interfono, Heberto les pedía que bajaran. Su voz las sobresaltó, normalmente anunciaba las urgencias con melancolía, como si ya echara de menos la paz que le acababan de arrebatar, pero esta vez parecía asustado. Cuando las dos mujeres llegaron a la entrada, se encontraron de golpe con una niña de unos ocho años con todo el vestido ensangrentado; su padre la sostenía como podía en brazos, la había encontrado en el jardín de su casa al llegar de la mina.

El padre, no hablaba, estaba ebrio de incomprensión, sus ojos no miraban, se habían muerto en medio de su cara desde el momento en el que la encontró. Heberto consiguió quitársela, el hombre estaba congelado, el tiempo se le había detenido y se resistía a la idea de volver a ponerlo en movimiento. En cuanto Heberto la acostó en la camilla, el hombre se desmayó. La niña estaba destrozada, no pudieron hacer nada por ella, ambas mujeres no olvidarían los daños que le había causado el salvaje que la violó. Tenía ocho años, había salido al jardín, según le contó su madre a la policía, para recoger algunos mangos maduros para hacer el jugo de la cena. Nadie se dio cuenta de nada, no escucharon un lamento, un grito.

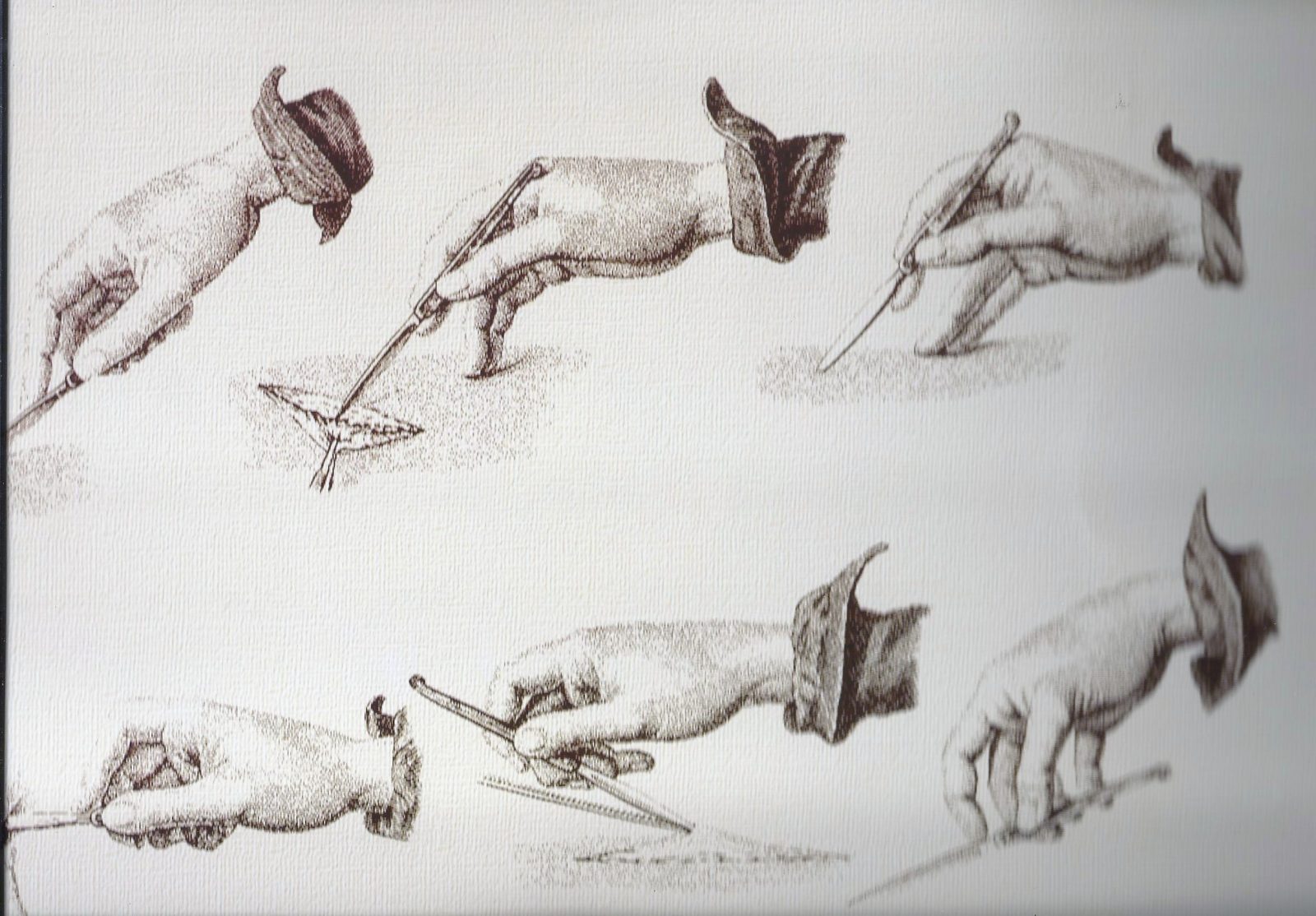

A Amalia y a la doctora se les agotaron las palabras, se entendieron con la mirada. Como dos niñas reparando una muñeca rota, lavaron a la niña ya muerta, cosieron los desgarros en un intento por borrar cualquier huella de aquella brutalidad sin sentido, la peinaron, secaron sus lágrimas, compartieron su último dolor como una ofrenda de flores puesta sobre su tumba. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para devolverle la infancia, para ponerla de nuevo en su jardín y verla entrar en su casa con el vestido lleno de mangos maduros.

Anoche, otra guardia, el mismo escenario, los mismos actores, sólo que esta vez se dejó caer en la puerta de urgencias al ángel de la justicia o de la venganza. Heberto dormitaba en la habitación mientras que Amalia y la doctora Capiello jugaban a las cartas en el puesto de enfermeras cuando llegaron a eso de las doce: dos policías que traían esposado a un detenido que en la cárcel había decidido cortarse todo el cuerpo con una hojilla de afeitar como estrategia para fugarse. Tenía heridas profundas en los brazos, la cara, el torso y las piernas. El policía que firmó el registro de ingreso mientras Heberto ayudaba a su colega a esposarlo a la camilla, explicó que los otros presos habían amenazado con matarlo. “Usted sabe doctora, incluso en la cárcel hay reglas, los violadores tienen los días contados, peor aún si la víctima es una niña pequeña”. La doctora y la enfermera se miraron y de nuevo el silencio se estableció entre ellas como única comprensión, esta vez, de la misión que les había sido encomendada. “Me esposa y me ata bien al preso a la camilla inspector y no entre en el quirófano, ni siquiera si oye sus gritos –demandó la doctora con autoridad y mirándole fijamente a los ojos. El policía formaba también parte del plan del destino, no hizo preguntas y se llevó al más joven a tomar un café y fumar un cigarrillo.

Los tres elegidos con bata blanca entraron con el preso en el quirófano, el inculpado temblaba, algo intuía, sabía que no podían matarlo, pero de alguna manera tenía claro que iban a castigarlo. Amalia preparó el material de sutura, Heriberto lo desnudó para dejar al descubierto la amplitud de la revancha mientras la doctora ajustaba la altura del taburete para disponerse cómodamente a pasar toda la noche, si era necesario, cosiendo las heridas de aquel desgraciado. Se tomaron su tiempo, paladearon cada instante, alargaron el martirio punto a punto. El primer grito vino con el chorro de alcohol que Amalia vertió con rabia sobre las heridas para desinfectarlas, el segundo, después de que el médico de guardia contestara a su única pregunta: “doctora, ¿no va a ponerme anestesia?”

II Concurso de Historias del trabajo

II Concurso de Historias del trabajo

OPINIONES Y COMENTARIOS