Ocho en punto, ese día tocaba cine. El invierno se despedía y aquella mañana, S. se había leído la sinopsis de la película, que le había hecho pensar que disfrutaría de una gran comedia. Decidió no ver el trailer, tal y como hacía otras veces. Tenía ganas de arriesgar los nueve euros con cincuenta. Sin embargo, salió de la sesión con el sinsabor que tienen las expectativas no cumplidas. Caminaba con paso firme por la calle sorteando a algún que otro cinéfilo que, adicto como él, iba pensativo. Se preguntaba si les habría decepcionado hasta el punto mismo del remordimiento.

Un pequeño placer que sentía las tardes de domingo era la despreocupación por llegar a casa. Tenía margen de tiempo suficiente para acontecimientos imprevistos. Una llamada de última hora para disfrutar de una cerveza craft clausurando la semana o un paseo por el barrio contiguo al suyo. Optó por esto último. Cuando llegó allí, no había nadie. «Qué raro», pensó. A esas horas y en ese día solía respirarse un particular trasiego de gente apresurada por llegar a sus casas. Caminando a buen ritmo, fueron entrando los sonidos propios de la pequeña comunidad concentrados en una sola calle. El sobresalto del ladrido del cocker spaniel desde una terraza, le despertó de su ensimismamiento. Giró su vista hacia el perro y, de repente, comenzó a escuchar tras de sí unos pasos que, varios minutos después, habían cesado. Serían de algún vecino. De niño le ponían nervioso los lugares solitarios con ruidos que condujeran a cualquier sobresalto.

Ella por fin había terminado de organizar su semana. Los domingos por la tarde estaban dedicados a actualizar la agenda y a darse un capricho bañado de cierto paroxismo. Tenía muchas posibilidades de encontrarse nuevamente con él, tan sólo a dos butacas de distancia. Elegía a hombres metódicos que aprovechaban los domingos para ir solos al cine, siempre en la misma sesión, siempre en la misma butaca. Hoy se sentía confiada para dar un paso más. Se puso el vestido verde aceituna y, con el pelo aún semi-mojado, salió por la puerta. Mientras bajaba las escaleras se iba peinando la maraña con los dedos. Llegó con diez minutos de margen para poder entrar y buscar tranquilamente su butaca. Elegía siempre la misma, asegurándola con antelación de un domingo para otro. Poco a poco, la gente se iba acomodando. Esta vez hubo suerte porque entre su butaca y la de él nadie reclamó ese espacio. Lo suficientemente alejado para poder respirar, aunque cercano para no perder de vista a su fetiche. Justo, en el mismo momento en el que apagaron las luces y dieron comienzo los trailers, una sombra cautelosa se posicionó eligiendo la butaca cotizada.

Comenzaron los títulos de crédito y con ellos el ritual de evasión. S. se levantó para salir como un fotograma más. Fue entonces cuando, ella, comenzó la pantomima saliendo de aquella sala procurando no alcanzarle.

S. se miró frente al espejo y salió rumbo a su oficina. Como cada miércoles tenía que subir a la planta diecisiete. Le tocaba repasar unos informes. En el momento en que entraba en el ascensor, ella salía. Fueron sólo un par de segundos pero éstos se dilataron lo suficiente para poder mostrar curiosidad por otro ser humano en aquel sórdido edificio. Después de ese día se sucedieron otros. Nunca había surgido el contacto visual propio de un cruce de caminos, a pesar de que él ponía su mirada fija en ella.

La semana pasó rápido y llegó el ansiado domingo. S. había elegido una película francesa que parecía bastante refrescante. Entró algo tarde, como siempre, y se sentó en su sitio habitual. La butaca de la esquina, siempre ocupada, resultaba ser un obstáculo y le hacía caminar de lado. La proyección transcurrió sin nada destacable y en los albores de los títulos de crédito, se levantó y se fue. Unos pies ligeros le condujeron hacia el paseo del río. Se aproximó al borde y se quedó pensativo mirando el agua. Lo hacía siempre que quería estar sólo. A su alrededor transitaban algunas personas. De repente, se giró a la derecha y vio a una mujer algo más joven que él. Se mostraba sentada en un banco del paseo mirando al río, exactamente igual que él. Llevaba un vestido de flores y estaba ligeramente despeinada. Su naturalidad le gustaba. Volvió pensativo al río con la mirada desviada hacia aquel banco.

Ella se paró cerca de él, la prudencia le ayudaba a sentirse confiada. Era tan agradable estar allí, que por un momento se olvidó de su objetivo.

S. no podía dejar de observarla así que decidió salir del paseo. «¿De qué la conocía?», pensaba.

Pasado un tiempo, ella volvió mentalmente al lugar donde estaba, y al girarse, no le vio. S., de lejos, vio que ella se había levantado y se giraba. En ese momento, se dio cuenta. Era la mujer de la planta diecisiete.

Ambos caminaban en la misma dirección como si esta vez ella fuera la obsesión de S., siguiéndola unos pasos más atrás. La desventaja de no saber hacia dónde se dirigía, hacía que caminara con una mezcla se desaliento y pesadez, a la vez que se iba desmoronando el anhelo que había ido acumulando. Mientras, apretaba fuertemente el bolsillo interior de su gabardina, volcando la rabia en un gesto aparentemente cotidiano.

Ella sintió que alguien se posicionaba a su lado. S. se acercó y ella le abrazó fuertemente por una especie de instinto. Al cabo de un rato se sentaron en el borde del paseo con los pies colgando sobre el río, como dos niños jugando en plena tarde de verano. Ya no había gente alrededor. Ella se aflojó la gabardina y con la mano izquierda sacó el pañuelo de seda natural que le había regalado su madre. Lo fue abriendo y apareció el puñal. Le asestó un golpe seco y rápido. S. cayó directamente al río.

—Uno menos —susurró sin dejar de mirar hipnotizada el remolino.

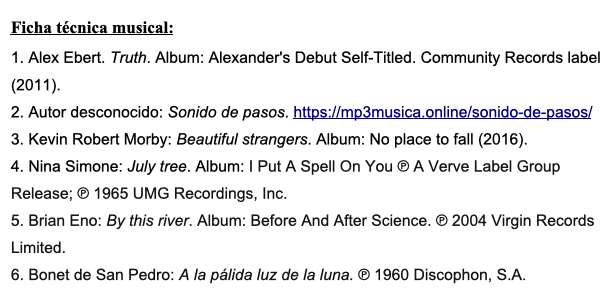

Relatos musicados

Relatos musicados

OPINIONES Y COMENTARIOS