Eran unos críos cuando se conocieron. Ella tenía diecisiete años, él tan solo uno más. Ella de familia un tanto modesta, él criado bajo un sostén más bien acomodado. Educado con los modales alemanes de la época, sabía que cuando su madre servía el café, tenía que levantar la taza sosteniéndola por el plato. Ella, mientras merendaba pan mojado en vino con azúcar, vivía acostumbrada a los rapapolvos de su madre que, al grito de —¡Te voy a estampar los sesos contra la pared! —la amenazaba por alguna trastada que acababa de hacer. Ella estaba de viaje de fin de curso, él de vacaciones con sus padres en Palma de Mallorca. La vida quiso que se alojasen en el mismo hotel para, una semana después, volverlos a separar. Antes de que eso ocurriera, Silvia le anotó su dirección en una servilleta.

Los meses fueron pasando con normalidad. Silvia estaba en su último año de bachillerato y por las tardes ayudaba a su madre en las tareas domésticas. Entre el fregado de platos de la comida y la preparación de la cena, el hilo y la aguja formaba parte de su labor. Cosía escuchando los seriales radiofónicos, esperando con ganas a que empezase «El consultorio de Elena Francis», su programa favorito.

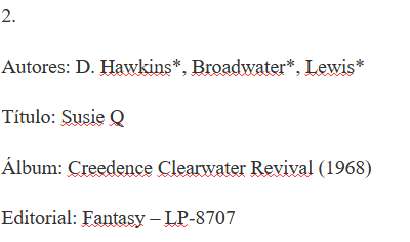

Por su parte, Harald seguía estudiando magisterio y acudiendo a sus clases de español. Por las tardes se encerraba en su habitación y pasaba el rato escuchando singles de Credance Clearwater Revival, The Doors y The Mamas & the Papas. Colocar un disco en el equipo de música era como un ritual para él. El sonido que producía la aguja al caer sobre el vinilo le causaba un efecto muy placentero. Luego giraba el potenciómetro del volumen hacia la derecha y se entregaba a la experiencia. Los pies se le iban con facilidad mientras la mano derecha marcaba el ritmo golpeando contra su muslo.

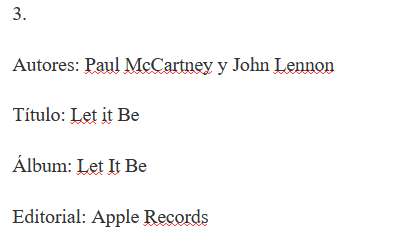

Una de esas tardes, la magia que se esconde en la vida produjo el insólito hecho de que, a más de dos mil kilómetros de distancia, los dos estuvieran escuchando la misma canción exactamente en el mismo momento. La aguja del tocadiscos caminaba por los mismos surcos de respectivos vinilos de cuarenta y cinco pulgadas. Lógicamente ellos no lo sabían, ni siquiera en su imaginación albergaba la idea remota de que durante los tres minutos y cincuenta segundos que duraba la canción, el destino, de alguna manera, les había vuelto a unir. De su boca salían, a la par, los versos que Paul McCartney había compuesto para Let it Be.

Aquella noche Harald apenas tuvo tiempo de soñar. Se despertó de madrugada con una idea que le arrancó de los sueños, no dejándole dormir hasta casi entrada la mañana. Durante la cena, cargándose de valor, habló con sus padres.

—Estoy pensando en irme unos días a Madrid —dijo como si tal cosa mientras cortaba la rodaja de pan con leberwust y pepinillos agridulces que tenía sobre la mesa. Aunque quiso lanzar aquella frase al aire como quien pide que le acerquen la sal, la realidad era que le tembló la voz cuando aquellas palabras fueron saliendo de su boca una detrás de otra.

Durante unos segundos el silencio fue el protagonista. Su padre miró a su esposa sin decir nada, esperando ver su reacción. Como de costumbre, fue ella quien dirigió la conversación. Ilse miró fijamente a los ojos de su hijo. Era una mirada que infundía respeto y sumisión. —¿A Madrid? — preguntó mientras dejaba con cuidado los cubiertos sobre el plato.

La acalorada discusión que mantuvieron terminó con una pregunta lanzada como un cuchillo punzante. —¿Te has vuelto loco? —Harald se quedó mirando en silencio a su madre. Le hubiera gustado decirle que sí, que estaba loco, loco de amor por Silvia, que desde el primer momento que la vio no podía quitársela de la cabeza, que estaba loco por escapar, aunque sólo fuese por unos días, de una vida que no estaba hecha a su medida, una vida que se le quedaba pequeña; que quería por una vez atreverse a pintar fuera de la línea que le habían marcado desde pequeño. Le hubiera gustado encontrar el modo de entrar en contacto con su propia fortaleza para contarle las ganas que tenía de enfrentarse a su propia existencia. Estuvo a punto de reunir el coraje necesario para expresar toda esa procesión de emociones que desfilaban por su cabeza, pero no fue capaz y se mordió las ganas de hacerlo. Buscó en sus rostros algún indicio que pudiera ayudarle a descubrir qué era aquello que podía decir para hacerles cambiar de opinión. Lo que encontró, sin embargo, fue sus miradas de desaprobación cayendo sobre él como plomos aplastando su anhelo de libertad. No era la primera vez que se sentía de ese modo, tenía la frustración bien entrenada. Supo que si se rebelaba no tendría nada que hacer, que estaría todo perdido, que era mejor no rebatirles. Así que, sopesando sus posibilidades, hizo un esfuerzo por contener la rabia que iba subiendo por su cuerpo y sin desviar la mirada les dijo que tenían razón. Os juro que iré despacio, conduciré con mucho cuidado. Os pido por favor que confiéis en mí. Esa fue su mesurada respuesta.

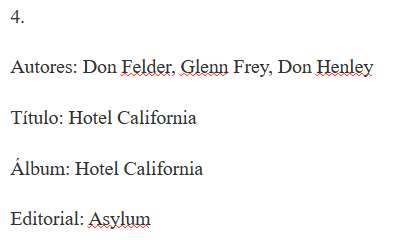

Unos días más tarde Harald conducía despojado de todo control y autoridad en dirección a la desconocida ciudad de Madrid. Era la primera vez que hacía algo él solo, la primera vez que viajaba sin sus padres, la primera vez que degustaba el sabor de la independencia. Se sentía libre como el mercurio. Del radiocasete empezaron a sonar las primeras notas de «Hotel California» de los Eagles. Subió el volumen y empezó a cantar, marcando el ritmo tamborileando con los dedos el volante. Sentía en su piel el calor del sol y la caricia que le brindaba la libertad. Conducía feliz, a ratos eufórico, sonriendo cada vez que imaginaba la cara que pondría Silvia cuando le viera frente a la puerta de su casa. ¡Menuda sorpresa se iba a llevar!

Relatos musicados

Relatos musicados

OPINIONES Y COMENTARIOS