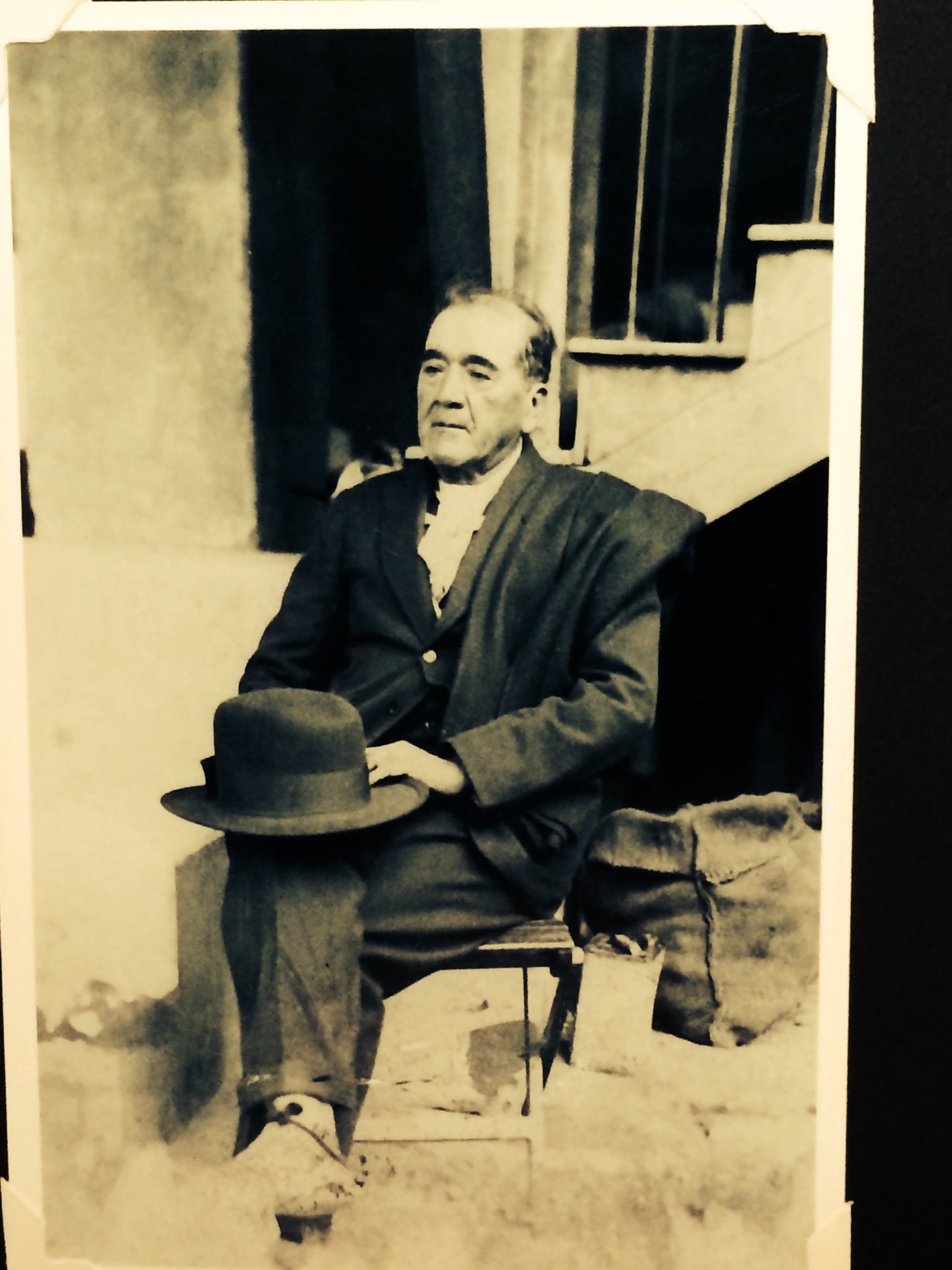

En una esquina del barrio Santander, en plena capital de la República de Colombia, asomaba su sombrero de fieltro, seguido por su tremenda altura y el bastón de macana que le abría paso. Aunque vestía elegante, usaba alpargatas en tela porque, según decía, sus pies no le soportaban ningún calzado. Eso —lo supimos cuando nuestra mamá, Emma nos lo contó— le sucedió debido a su experiencia, como voluntario, durante la guerra de los mil días.

El abuelo, Eudoro Albarracín Gil Reyes Álvarez, se traía algo entre manos, todos los sabíamos. De tez blanca, querido y bondadoso, se acercaba arrastrando sus pies como quien soporta la edad y la historia sobre sus hombros. Permanecíamos un rato en silencio, quietos felinos, observando detenidamente cómo sus bolsillos parecían crecer monumentalmente de tamaño. Paso a paso, centímetro a centímetro.

Sabíamos que venía a hacerle la visita matutina a su hija Emma y que nosotros, los ocho nietos, debíamos seguir en la calle jugando con los vecinos. A veces el abuelo llegaba y estábamos jugando “la vuelta a Colombia”, con tapitas de gaseosa llenas de cáscara de naranja. Otras veces a su llegada estábamos, con moneditas de a centavo, jugando “cinco huecos”, enchocolando de alegría para ganarnos los pesos del helado.

No supimos cuál de todos fue el primero en darse cuenta de lo que traía entre manos el abuelo Eudoro. Como un remolino en un desierto, echamos a correr y a darle vueltas hasta hacerlo marear, mientras él intentaba espantarnos con el bastón diciéndonos “mugres”, esa voz general que a ninguno llegaba.

Uno a uno, parecidos a los precisos aviones de combate que llegan a un portaviones, le fuimos metiendo la mano en sus bolsillos hasta vaciarlos de eso que traía entre manos: ocho mogollas macarias.

I Concurso de Historias de Familia

I Concurso de Historias de Familia

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus