Era el 10 de septiembre de 1964, el cuarto cumpleaños de mi hermano Fernando. La pequeña verja del porche de mi casa se cerraba a mis espaldas. ¡Me habían exiliado de casa !. Mis hermanos y yo teníamos prohibido salir del pequeño porche hasta que terminara la siesta de mis padres. Era su única forma de descansar durante un rato del trabajo de campo en una pequeña colonia rural llamada Durute. Ese día me habían castigado y debía permanecer sola y fuera de casa y…durante toda una hora!. Caminé en medio de un gran silencio, con el sol quemando mis hombros y sin atreverme a alejarme demasiado, asustada por mil peligros que sólo podían ocurrir a tales horas. Dí un rodeo y me senté en la acera de la parte trasera de la casa, a la sombra de una gran parra trepadora que cubría casi toda la pared. Taciturna, por mi mente empezaron a pasar las imágenes de los últimos días; mis padres hablando en voz baja, con mucho misterio, mi madre llorando y… el susurro de mi nombre. Por fin, esa mañana me contaron del cierre de la escuelita rural y de que no habría maestra para mi tercer grado, así que debía marcharme a vivir muy lejos de casa. Viviría con la abuelita Rosa allá en el país de mis padres y así podría seguir yendo a la escuela. Ellos mandarían a construir una casa en la ciudad de San Felipe y cuando estuviera terminada, yo regresaría a casa. Decían,»solo serán dos años y estaremos juntos todos de nuevo». Estaba intrigada, sin entender demasiado el alcance de lo que pronto me sucedería.

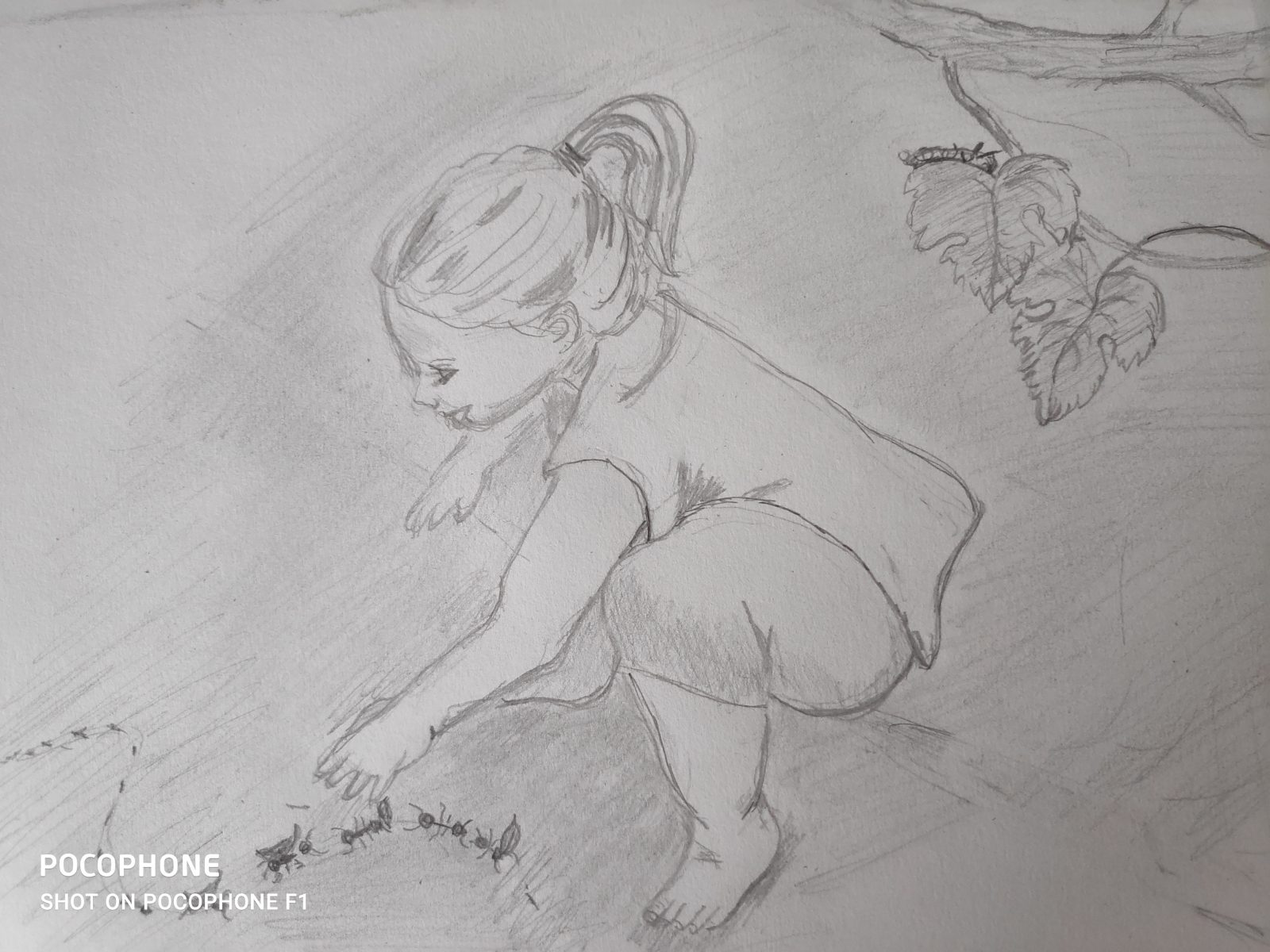

De repente algo hizo aparcar tan serios pensamientos en un rincón de mi mente: una enorme oruga verde esmeralda , brillante, preciosa, sobre una hoja de la parra llamó mi atención. Mis siete años no me permitían pensamientos tristes por mucho tiempo así que me dediqué a observar a mi alrededor. El silencio se fue llenando poco a poco de sonidos: el de las hojas secas al paso veloz de las lagartijas, del viento sobre las ramas de las acacias, del cacareo de las gallinas en el gallinero cercano al poner un huevo, del sonido de las ranas en el estanque donde mis hermanos y yo nos dedicábamos a recolectar caracoles y renacuajos, de los pájaros con sus trinos sobre las acacias… y de esas largas hileras de hormigas tambaleándose con su pesada carga rumbo a un nido que yo me empeñaba en descubrir- Cuando mi madre apareció con Fernando en brazos para invitarme a entrar en casa, ya había ocurrido el milagro; ya estaba consciente que jamás me sentiría sola, que la naturaleza me acompañaría siempre en mis momentos mas tristes y que eso no me lo podría quitar nadie. Luego, todo sucedió muy rápido, apenas un mes después me vi en la camioneta de mi padre, viajando por una carretera con muchas curvas, muchas horas de viaje y después una ciudad, Caracas, abajo y a lo lejos, deslumbrante con sus luces y sus altos edificios. Sin casi darme cuenta, con las lágrimas aún frescas de mi madre en mis mejillas me vi sentada en un gran avión en medio de dos señores muy serios rumbo a mi destino- Yo no podía pasar mucho tiempo sin hablar. Ya mi madre se lo había advertido a la familia: es muy buena y obediente pero habla y pregunta mucho!! tendréis que tener paciencia con ella. Así que una vez pasado el terror inicial ante lo nuevo, empecé a hablar con mi vecino, al principio tímidamente y al poco tiempo sin parar- Le contaba anécdotas de cuando era chiquita, de las acacias del patio, de las vacas y caballos de mi casa y de los juegos con mis hermanos recogiendo renacuajos y saltando en el río. El sonreía, quizás pensando en sus tiempos y en los míos. Cuando eras chiquita? preguntaba. Al llegar a Madrid, él me dio un fuerte abrazo y me dijo: que lástima que no te quedas aquí, te llevaría a pasear en coche con mi hija para que conocieras la ciudad. Yo lo miré sorprendida y aliviada de seguir viaje: no me imaginaba dentro de un cochecito de bebés paseando por una ciudad. No pasarían muchas horas que entendería la palabra «coche» al venir a recogerme mis tíos en él.

Enseguida pensé con nostalgia que hubiera preferido ir con ese señor tan simpático y su hija, en coche, a visitar esa ciudad llamada Madrid. Y así empezó el tiempo de mi verdadero exilio, que no duró dos años sino cinco. La casa, ya terminada, en San Felipe, llevó mi nombre en memoria de la ausente, para que no ocurriera el olvido que trae el tiempo y la distancia. Y sí, la naturaleza me acompañó durante mucho tiempo, dando consuelo ante las largas y tediosas horas de estudio en un pupitre compartido, en un lugar donde casi no había parques para jugar, y donde me sumergía en las fotografías de los libros de geografía y ciencias naturales, escalando montañas, bañándome en ríos rodeados de grandes árboles… hasta que la profesora de turno me despertaba de mi ensoñación con un grito airado y un ¡que acabo de decir!! y la consiguiente nota roja a casa, donde me esperaban mis tios y la abuela en aquellos tiempos oscuros y frios de la España de Franco, ajenos totalmente a mis ansias de luz y libertad.

VI Concurso de Historias de familia

VI Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS