¡Cómo quisiera que él pudiera leer esto! Sigmund. No olvidé su nombre, pero él era una persona de edad avanzada en ese entonces, hace ya casi veinte años, cuando yo no supe expresarle lo que había significado para mí su compañía por las calles de Roma.

Todo ese viaje, en realidad, fue sorprendente. Nunca antes me había alejado tanto de mi casa. Es más: nunca antes había tomado un avión y visto tan de cerca las nubes. La azafata tuvo que llamarme la atención para que cerrara la cortinilla cuando se hizo de noche en mi viaje trasatlántico de México a Europa.

Solo llevaba una mochila y dinero limitado. Sabía que iba en plan austero, pero me bastaba con caminar y escuchar los sonidos de las calles y conocer la magnificencia de los edificios, respirar la historia de la cultura occidental y recrear pasajes literarios. Deseaba ver cómo eran las personas del viejo continente: cómo era la vida cotidiana, de qué se reían, en qué ocupaban su tiempo libre o cómo llamaban la atención de los niños. Quería enfrentar mi cultura a un nuevo espejo.

Yo creía que en mi maleta solo cargaba ilusiones, pero pronto me di cuenta de que me habían acompañado miedos que desconocía y desempaqué mis fantasmas internos. Descubrí entonces que uno es siempre uno mismo por más que intente alejarse de su origen. Tuve que aprender a viajar conmigo, sola, en una de las experiencias más fuertes, pero aleccionadoras que he vivido. Cada vez que me maravillaba un descubrimiento intentaba voltear a los lados para encontrar una mirada cómplice con quien compartir la admiración, y solo veía parejas y grupos sonrientes que hablaban lenguas que a veces no podía identificar. Recuerdo que me costó trabajo romper el primer miedo de pedirle a alguien que me tomara una foto.

Una tarde caminaba por una plaza y un chico se me acercó y me dijo unas palabras en italiano. Aunque no entendí gran cosa, me sentí aliviada. Por fin podía hablar un poco. Luego me entregó una estampa y esperó que le diera unas monedas a cambio. Ahí terminó mi alegría, pero fue entonces que apareció Sigmund y volvió esa visita memorable. Él miraba la escena desde una banca y cuando me alejaba del chico se levantó y caminó hacia mí.

También me habló en italiano –¡qué esperaba!- y alcancé a entender que se ofrecía a guiarme por la ciudad. Como pude, me negué: “Grazie” y le dije que no tenía dinero. Pero él insistió. Dijo que no me cobraría y me enseñó su tarjeta de identidad para que no desconfiara: Sigmund. Nunca imaginé ese nombre para un hombre italiano.

La verdad es que no recuerdo cómo fue que nos comunicamos, pero hablamos de Giordano Bruno, de la historia de la ciudad, del Vaticano, de las cosas que no me debería perder en mi visita. Todo mientras recorríamos calles estrechas y plazuelas alegres, muchas de las cuales estaban fuera de los itinerarios que venían en mi mapa de turista. Me era imposible expresarle lo que me maravillaba el descubrimiento de su ciudad, pero podía mirarlo y encontrar una respuesta ininteligible en palabras, pero comprensible en el contacto que pudimos establecer.

Cuando anochecía me dijo que quería invitarme a cenar. En todo mi viaje solo me había aventurado a comer en lugares de comida rápida porque temía entrar a restaurantes y terminarme mi dinero en una sentada, así que me había perdido de probar la cocina tradicional, pero esta vez me arriesgaría. Pensé que el momento valía la pena, aunque después sufriera una hambruna temporal.

-¡Andiamo! –le dije sin saber si hablaba de forma correcta, pero levanté mis brazos con entusiasmo. Y me llevó a un lugar donde descubrí la pizza, la auténtica pizza italiana.

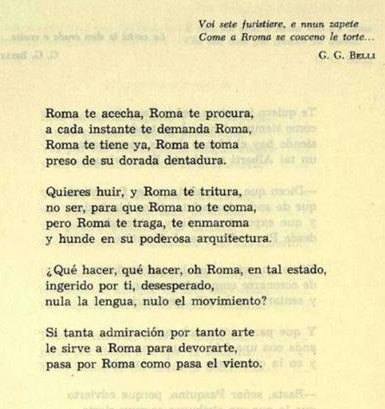

Fue una velada agradable. Él era un caballero en el retiro. Supe que me habló de él, de su vida y su familia y yo le hablé de mí, de mis sueños y de lo alegre que me sentía con su compañía. No nos entendimos del todo, pero es seguro que nos comprendimos. Luego, me acompañó en autobús hasta mi hostal y antes de despedirnos sacó del bolsillo de su camisa un papel que me entregó doblado. Era un poema de Rafael Alberti. Estaba en italiano, pero era “Qué hacer”, de su libro Roma, peligro para caminantes.

Le agradecí y le señalé que lo guardaría en mi corazón junto con la memoria de ese día, ese en el que conjuré uno de mis miedos, el del contacto con lo desconocido, con las personas diferentes, con los que no hablaban mi lengua. Y supe entonces que no importara donde estuviera y qué tan sola estuviera, podría lograr alcanzar un contacto humano verdadero y desinteresado. Gracias a él, Roma no era un peligro y además había encontrado un espejo que me proyectaba lo mejor de su cultura y la posibilidad de encontrarse con la mía.

Gracias, Sigmund, donde quiera que estés.

CIUDAD DE ROMA, ITALIA.

(febrero del año 2000)

I Concurso de Historias del viaje

I Concurso de Historias del viaje

OPINIONES Y COMENTARIOS