Próxima estación: Atocha Renfe. Una parada menos para llegar a la oficina. Se abre la puerta del vagón. Un lisiado pidiendo ayuda. Le conozco. Va perfeccionando su técnica de mendigo, no como estas rumanas del Este explotadas por las mafias de la mendicidad que todos los días entonan la misma letanía y que, por tanto, ya no nos conmueven ni a mí ni al resto de los que compartimos berlina. No tiene dedos. No puede trabajar. Al menos eso dice él. ¿Pero acaso no es un trabajo tener que salir de tu casa todos los días haga frío, haga calor, sin vacaciones remuneradas, fines de semana ni días festivos, a pedir en el metro, compitiendo con otros tantos por obtener una moneda de algún pasajero condescendiente, exponiendo tu cara desfigurada por el ácido al juicio de los demás, las miradas de compasión o la indiferencia hacia tu tragedia, y teniendo que oír tu propia voz de súplica un día tras otro entre la multitud y el olor a humanidad de las horas punta?

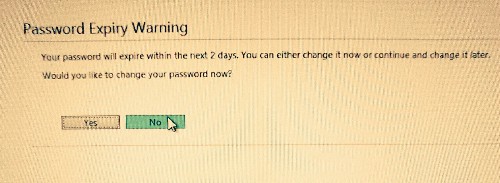

A ver qué me espera hoy… Como cada día, encenderé el ordenador, deseando una vez más que por favor no me haya caducado la contraseña. ¡Cuántas habré utilizado ya en mi corta vida digital! “Introduzca su password”. Un mensaje aséptico pero que a mí se me antoja burlón me increpa puntualmente de tanto en tanto: “su contraseña ha caducado. Introduzca una nueva”. Es entonces cuando vuelvo a sacar aleatoriamente una cifra del bombo de mi imaginación, un número más que, de nuevo y tan solo temporalmente, hará compañía al nombre de mi primera mascota allí donde viven las contraseñas…Shh! Alguien entra en el habitáculo. No quiero saludarle. Hoy no. Una fuerza desconocida me impele a levantarme del asiento y salir despavorida por la otra puerta del tren como si me persiguiese el mismísimo demonio. De nuevo otra conducta de evitación como diría mi psicoterapeuta. “No dejes que tus temores te paralicen. ¡Hazlo! Y si tienes miedo, ¡hazlo con miedo!”. Y sin embargo, no he podido enfrentarme al miedo de no saber de qué hablar. Ese pavor ancestral que me provocan los silencios incómodos…

Volvamos a las contraseñas. A los computadores, a los auriculares con cable que te mantienen atado diariamente durante ocho largas horas de tu preciada vida, como un perro atado a un poste vendiendo su alma por un puñado de pienso. Por esos receptores entran disparadas como dardos a veces envenenados las imprecaciones de personas que llaman desde el otro lado del océano. Gente con “incidencias” siempre importantes e urgentes, utilizando a menudo ese tono ya tan archiconocido, mitad desesperación, mitad exigencia, pidiendo una solución para ya, pues no olvidemos que vivimos en la sociedad de las prisas, de la velocidad vertiginosa y de la satisfacción inmediata de los deseos. Y mientras tú, bajo condiciones ergonómicas de dudosa existencia (sí, ergonomía, esa palabra mágica con la que los que imparten cursos de prevención de riesgos se llenan la boca), unas veces bajo el frío helador del aire acondicionado y otras sufriendo un calor insoportable más propio del Sáhara en pleno mes de agosto, buscas su póliza en la base de datos, analizas las coberturas y las exclusiones y, tras un segundo que dura como una eternidad, tras tragar saliva a la espera de la bronca del día, le informas que el seguro no se lo cubre. Y es que nos han vendido que el cliente siempre tiene la razón. Pero eso es cierto excepto cuando no la tiene.

“Que las seguradoras lo tienen todo atado, muy señor mío. Hágase cargo de sus decisiones si ha viajado a un país donde apenas hay infraestructuras médicas para atenderle, ese mismo país con el que hace tan solo unos días soñaba y donde creía que viviría increíbles aventuras con las que evadirse de su penosa existencia, y del que ahora sin embargo quiere salir huyendo. Le diré señora asegurada que en efecto a ratos soy feliz, y que de vez en cuando yo también me cojo diez días de vacaciones para irme a Cancún a disfrutar de sus playas paradisíacas, o a África a hacer un Safari por el Delta del Okavango, o tal vez para perderme en el Salar de Uyuni. Yo también a ratos viajo para eludir mi propia realidad. Sepa usted que no resulta nada fácil atender la demanda emocional que generan cien llamadas al día, y que tan sólo una milésima parte del importe de la póliza que usted paga a la aseguradora está destinado a pagar mi sueldo. Ese del que, dicho ya de paso, tengo que sacar un nada desdeñable tanto por ciento para pagar a mi fisioterapeuta, quien a veces infructuosamente pero siempre entregado en cuerpo y alma a su trabajo, hace todo lo posible para intentar eliminar las contracturas que habitan mi espalda desde tiempos inmemorables”.

Entre llamada y llamada, me asomo al abismo de mi memoria, y veo como van cayendo a pedazos mis sueños, uno a uno, apelotonándose ellos todos en el fondo del mismo, y mientras a usted le extirpan un carcinoma en Ushuaia, yo recojo los sueños caídos y los introduzco en un paño de seda, esperando que en algún momento pueda llegar a recomponerlos, “porque si no, señora, sin ellos, no sé cómo seguir…”.Próxima estación: Pinar de Chamartín. Final de trayecto.

Metro de Madrid, un domingo de mayo.

I Concurso de Historias del trabajo

I Concurso de Historias del trabajo

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus