Un delgado rayo de sol se coló entre los cortinajes de su habitación sacándola de un sueño que la había transportado a lo más profundo de su océano por fin en calma. Se veía a sí misma flotando en una pequeña barca a la deriva; su rostro iluminado por el sol reposaba en el regazo de su padre que le contaba historias de dioses, héroes y gobernantes sabios. Las olas los mecían, el ruido del mar servía de eco cifrado a las palabras del único hombre al que realmente había amado. En un intento por escapar a la llamada del alba, se dio la vuelta y apretó los ojos para recuperar a su padre, su infancia y su ingenuidad. Sus esfuerzos se vieron truncados cuando las criadas entraron para ayudarla a vestirse y el ruido de las olas junto a la melodiosa voz de su padre terminaron por desaparecer. Intentó no guardarles rencor, esas mujeres le permitían verse a sí mismas sin necesidad de espejos.

Aquella mañana, mientras la vestían, la visión del mar desde su ventana le evocó el recuerdo del barco que la trajo a la isla, tenía quince años y venía de abandonar la casa de su padre de donde fue arrancada sin que nadie le confesara que había sido el premio otorgado a un joven guerrero por resultar vencedor en una carrera de caballos. El día de su partida no pudo despedirse de su padre, sólo sus damas la acompañaron al puerto. Al subir al barco comprendió que no sólo había perdido su patria, su padre, sino también la fe en los dioses en cuyo nombre tantos animales vio sacrificar.

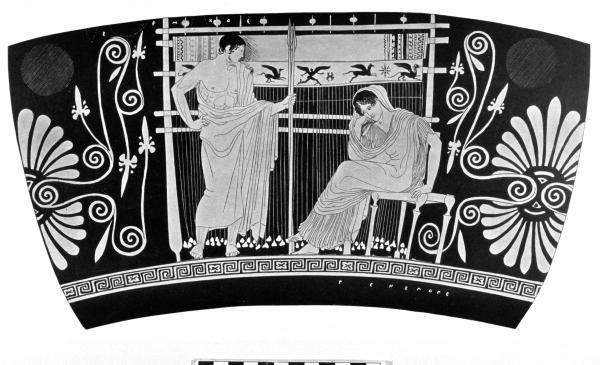

Después de dejarse vestir y peinar, se sentó frente al telar, esta vez no para obtener una coartada o una demora, sino para perderse en la urdimbre, para convertirse en lana, en hilo, en movimiento acompasado. Aquel tejido por fin dejaría de menguar, la paradoja se rompería, el engaño sería desvelado. Ella seguiría tejiendo, no podía hacer otra cosa, después de veinte años había descubierto que sólo cuando tejía podía desaparecer, ser una con la trama. El mundo fuera terminó pareciéndole un gran escenario con actores que representaban el papel de hijo, de pretendientes voraces, de sirvientes chismosos, de marido ausente, de dioses travestidos en mendigos que se acercaban hasta su puerta para maldecirla si no los acogía. Lo asombroso era que nadie, sólo ella, veía los hilos, la tramoya.

A fuerza de tejer, de ausentarse, olvidó el rostro de su marido; cuál sería su aspecto después de tantos años. No sabía si había muerto en la batalla o si algún dios se divertía apartándolo de su reino y su familia. En realidad ya no le importaba, ella había encontrado en su interior gracias a los hilos que había tejido y destejido durante veinte años ese océano de aguas tranquilas que le devolvían el reflejo de su inmortalidad.

Historias con sabor III

Historias con sabor III

OPINIONES Y COMENTARIOS