(De: https://www.reflexiones-jarecus.com)

Recuerdo que en mi país, el uso del correo electrónico comenzó en la década de los 90.

Cuando yo era pequeña, las vías de comunicación más utilizadas eran la carta, el telegrama, el teléfono y la radio. No existían los celulares ni abundaban los televisores.

El teléfono compuesto por un tubo para hablar y escuchar y un disco para marcar, solo nos permitía hablar cuando el receptor estaba en su casa y era el medio más ágil para la comunicación personal.

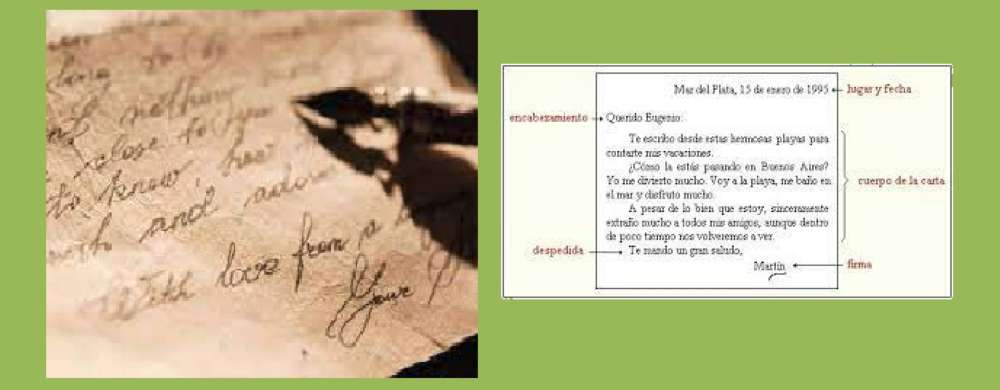

Entre mis preferencias de niña escolar, estaba la carta. Aquellas que le escribíamos a quienes vivían lejos, en hoja especial, con prolija letra inglesa y usando pluma y tinta o lapicera fuente.

Habíamos aprendido en la escuela la silueta textual de una carta y la respetábamos rigurosamente.

Cuando el destinatario era mi padre ausente por trabajo, mi nombre lo envolvía en un círculo. Era un código familiar con el que representaba mi beso para él. Se ponía doblada dentro de un sobre con la estampilla y se despachaba en la oficina de correos o se depositaba en un buzón barrial. Luego eran repartidas casa por casa por el cartero. ¡Cuánto lo esperábamos! Días, semanas, muy ansiosos de noticias.

Para enviar mensajes más urgentes recurríamos al telegrama, escrito también en papel, usando muy pocas palabras.

Cuando estaba por cumplir mis cuarenta años, allá por la década de los 90, empezamos a usar el correo electrónico o email. Como necesitábamos Internet y en las casas particulares no contábamos con el servicio, íbamos a los “cibercafés” del barrio equipados con ordenadores y red disponible para todos los usuarios.

Recuerdo aquel día en que en uno de esos locales y con ayuda de un asistente, me registré como usuaria de correo electrónico. Esa dirección es la misma que uso hoy todavía y en la que guardo en carpetas, de todo un poco: facturas y pagos de la casa, historias familiares, ¡recuerdos de mi pareja de aquel período de tres meses que pasó embarcado recorriendo la cuenca del Paraná!, los recibos de mi jubilación, y… bueno… todo y de todo, con su nombre, con su fecha haciendo historia. Es la parte viva de mí, porque allí guardo acontecimientos de mi vida.

Al escribir un correo electrónico, vuelve a mi memoria aquel formato textual de la carta de papel. Tiene variantes, incluso en la expresión, pues se usa un lenguaje coloquial más parecido a la oralidad y mucho menos formal.

Cuando dicen que las tecnologías tienen figura de dios, no se equivocan. Englobados en el gran dios que es la Internet, hoy una multitud de aplicaciones se disputan el privilegio de ser las mejores, las preferidas, las más usadas. Nos han permitido agilizar las comunicaciones, pues los mensajes llegan casi en simultáneo al envío. Muchos de esos nuevos recursos no los conozco ni los sé manejar; otros, como el whatsapp me han empezado a ofrecer una variante mucho más económica, rápida y completa de comunicación que el teléfono o la tradicional llamada por celular. Permiten enviar fotos, audios, archivos, hacer videollamadas y estar en comunicación en tiempo real con aquella persona que deseamos contactar. Otras aplicaciones como las redes sociales, casi no las utilizo.

Yo sigo prefiriendo el correo electrónico. Siempre sostuve que la redacción de un mensaje escrito implica “pensar mejor lo que se va a decir”, otorgando una oportunidad al destinatario para que pueda leerlo tantas veces como quiera y busque la respuesta correcta antes de enviarla.

Si a eso le agregamos otras herramientas como imágenes, videos, audios de voz, canciones, etc. el email se convierte en un dios. Un ser divino que actúa en beneficio de todos y cada uno de nosotros.

Sin embargo, a veces, se nos vuelve en contra, y aquel dios bueno, se convierte en demonio y es capaz de provocarnos un daño espiritual que lastima profundamente nuestro interior. Ocurre cuando recibimos insultos, agravios, malas noticias, desprecios. Es que esas cosas también son más fáciles de decir por escrito que “cara a cara”, con las emociones humanas a flor de piel. No está el interlocutor presente y le negamos la oportunidad de defenderse o mostrar con sinceridad como es como persona.

Por lo general ocurre en comunicaciones con personas lejanas que nunca conocimos ni conoceremos, pero que, llevados por la euforia de una engañosa cercanía virtual, terminan ocasionándonos un daño gravísimo que nos hiere en lo más profundo. Nunca sentimos de ellos, ese calor humano que solo podemos experimentar en la intersubjetividad del contacto personal.

Nuestra alma tiembla entonces. ¿Qué imagen personal equivocada dimos en nuestra comunicación? ¿Cuán auténticos fuimos al expresarnos? ¿Somos merecedores de semejantes desplantes?

El dios Tecnología 4

El dios Tecnología 4

OPINIONES Y COMENTARIOS