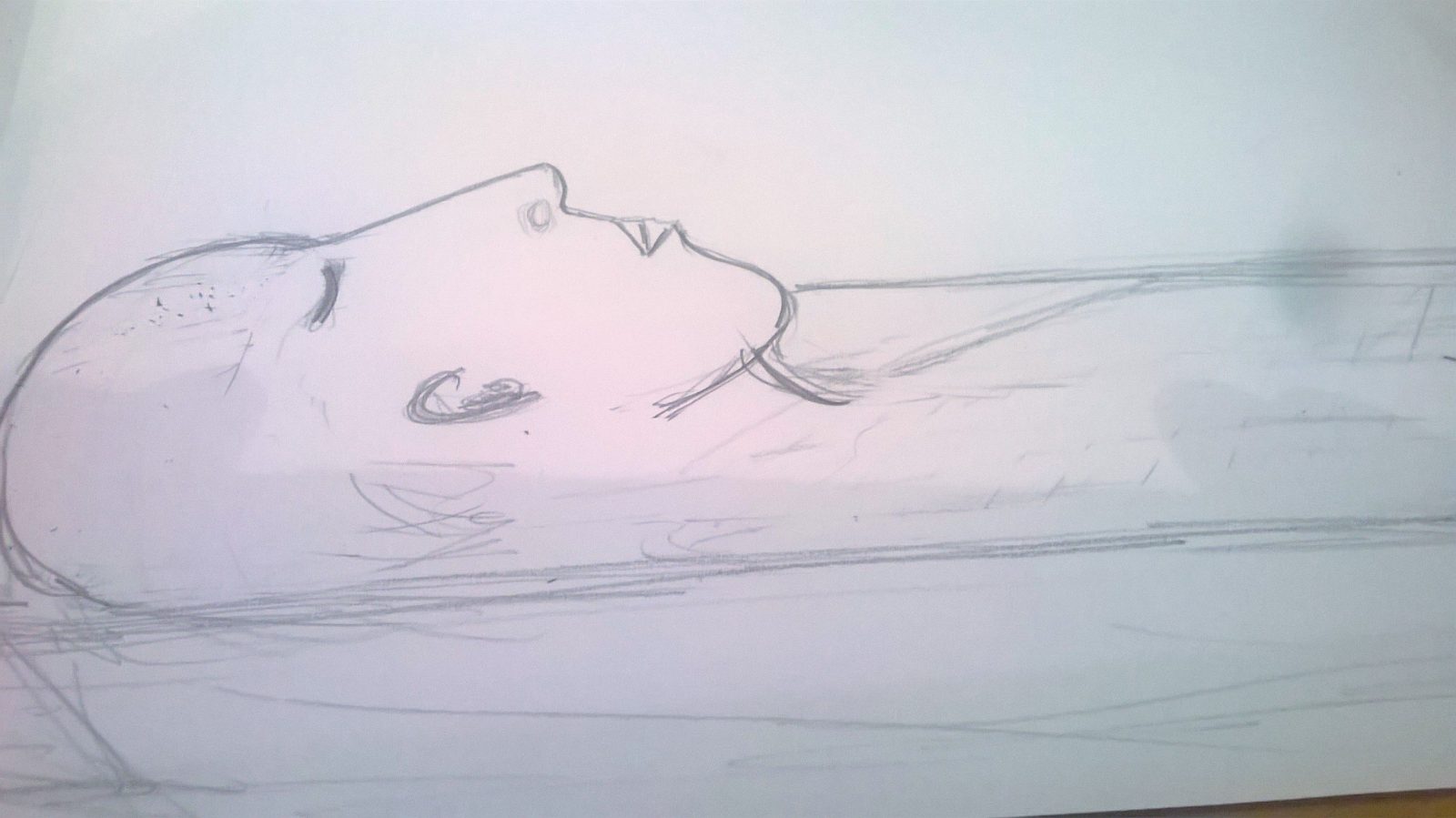

La primera vez que la muerte me estremeció fue cuando vi el cuerpo sin vida de Sofía. Alrededor del féretro la familia lloraba con quejidos sobrecogedores sin desviar la mirada del rostro inerte. Un rostro que, a pesar de la oscuridad y del luto, era capaz de iluminar la habitación. Su juventud, su frescura, su inocencia aún estaban presentes durante el duelo. Dentro del ataúd su figura parecía más alargada. Vestía algo semejante a un hábito, de manera que parte de su frente y su pelo negro azabache quedaban ocultos. Sus manos unidas parecían tener vida. Como esa flor que una vez cortada se resiste, por unos días, a fenecer.

A pesar del tiempo transcurrido no olvido su silueta esbelta, su delgadez, sus ojos verde oliva y sus labios perfilando siempre una sonrisa. Recuerdo con exactitud nuestro deambular diario por las calles al salir del colegio de regreso a casa. ¡Cómo nos reíamos! Por nada, por todo…, ignorando que una de esas tardes sería la última que nos veríamos…

La segunda vez el sobresalto fue mayor, el dolor fue diferente, un dolor filial, más profundo, más intenso. Un pesar eterno… No me abandona la imagen de mi padre, mis lágrimas resbalando por su cara gélida, la amarga despedida, mi último beso.

Tras los años, he aprendido a familiarizarme con la muerte, es mi trabajo, vivo entre muertos, pero, aún así, ha habido muchas primeras veces: la primera vez que reconstruí las facciones de un joven accidentado, la primera vez que tuve entre mis brazos el pequeño cuerpo de un bebé con apenas tres semanas de vida. Una muerte súbita, innecesaria, injusta. Entonces, mientras duró la preparación del cadáver, pensé en mis hijos, en mi ventura, hubiera querido abandonar la escena, correr a casa para abrazarlos, para sentirlos, para no dejarme nada sin decir, sin hacer…

Sé que mi trabajo no es sencillo, requiere sensibilidad, delicadeza, respeto. Por unas horas los cuerpos exánimes están en mis manos, simulo vida en ellos para reconfortar a las familias, para que la despedida sea menos dolorosa, más dulce. Guantes de látex, jabón, pinzas de disección, hilo, agujas, maquillaje, pinceles y algún instrumento más, es todo lo que necesito. Primero aseo y desinfecto con esmero sus cuerpos, la cara, el pelo, las manos, sus uñas, después suturo su boca, los visto, los peino, los perfumo y, por último, los maquillo para mejorar su aspecto físico y darles una apariencia natural, de sosiego y así borrar de sus rostros la lividez, el sufrimiento, las secuelas de la enfermedad, que parezcan dormidos, como Sofía, como mi padre, simulando un sueño pasajero…

Sin embargo, hoy, tras muchos años de experiencia, he vuelto a inquietarme cuando me he encontrado frente a un asesino, han sido horas amargas. Me he hecho preguntas sin hallar respuestas, sé que yo no estaba allí para juzgarle, de nada hubiera servido, ya cumplió su condena. Mi trabajo, confortar a los suyos. Así que lo he preparado con la misma dedicación que al resto de cadáveres, pero, por un momento, he creído perder la cordura. Cuando he levantado sus párpados he visto unos ojos exageradamente hundidos, los he observado con detalle, he querido leer en ellos, descifrar su secreto… Después, al suturar sus labios, me he dado por vencido. Esos labios, por desgracia, siempre estuvieron sellados. Quizás jamás aparezca el cuerpo de su víctima, de aquel asesinato ya han pasado más de treinta años.

Cuando logré recuperar mi lucidez, continué con mi trabajo y, al fin, pude dar paz a su rostro, sin embargo, ese pliegue, esa mueca de crueldad, aunque lo intenté, no conseguí borrarlos de su semblante. Me dije que tal vez fuera lo mejor, de lo contrario nadie hubiera sabido reconocerlo…

De camino a casa no he dejado de hacerme preguntas… Quizás algún día encuentre las respuestas.

III Concurso de Historias del trabajo

III Concurso de Historias del trabajo

OPINIONES Y COMENTARIOS