Lo bueno y lo malo de ser el último de una familia de cuatro hermanos es que nadie te hace demasiado caso. Eres el “pequeño” y ya está; apáñatelas como puedas.

Los tres mayores nacieron, con precisión casi matemática, con diez meses de diferencia entre ellos. Se ve que lo de la cuarentena no aplicaba para nuestros padres. Yo fui la excepción de la regla. Llegué cuando ya nadie me esperaba, cinco años después que el anterior: Alfredo. María era la mayor y ejercía de ello: ninguno osaba discutir su autoridad. Carlos, el del medio, era su lugarteniente. ¿Y sabéis a quién daban órdenes los tres? Lo habéis adivinado: a un servidor.

Papá y mamá no podían ocuparse demasiado de nosotros. Se pasaban el día fuera de casa intentando ganar lo suficiente para mantenernos. Papá, como contable en una empresa de construcción y mamá limpiando las casas de otros. De la nuestra nos ocupábamos nosotros. María era la que repartía las tareas. Cuando cumplí cinco años, consideró que ya tenía edad suficiente como para encargarme de los baños. En cuanto tuve la estatura necesaria para llegar al fregadero, subido a un taburete, la limpieza de los platos dejó de tener secretos para mí.

El piso en el que vivíamos no era demasiado espacioso, por decirlo de una manera suave. María, por ser chica, tenía derecho a la habitación pequeña para ella sola. Los tres hermanos nos apretujábamos en la otra. Alfredo y Carlos dormían en la litera, yo ocupaba una cama turca que abría por las noches.

Con todo y con eso, no puedo decir que mi infancia fuese infeliz. Más bien todo lo contrario. Éramos una familia y lo que era de uno, era de todos. ¡Y ojito con meterse con alguno de nosotros!

Íbamos los cuatro al mismo colegio. Recuerdo una vez que al matón de mi clase, que nos sacaba un palmo de altura a todos los demás, se le ocurrió quitarme un par de canicas que eran mi más preciado tesoro. Al día siguiente, María, flanqueada por Carlos y Alfredo, me hizo entrega, no de dos, sino de cinco estupendas canicas. A partir de ese momento, el matón agachaba la cabeza al cruzarse conmigo. Lo que resultó más gracioso fue que al resto de compañeros de clase les dio por acercarse a mí. Todos querían ser mis amigos para quedar a cubierto de mi protección. Yo no sabía cómo explicarles que no podía protegerlos. Ellos no eran de la familia.

Con la paga semanal que teníamos asignada no nos llegaba para mucho, la verdad. Y a mí, menos que a ninguno. Por ser el pequeño, mi estipendio era la mitad que el de los demás. Pese a todo, conseguía pasar la semana sin gastar una sola peseta y lo iba guardando todo en una hucha que no se llenaba nunca. Mis hermanos se gastaban lo suyo el mismo día que lo recibían. Por fortuna, Carlos y Alfredo me dejaban leer sus tebeos y siempre conseguía sacarles un chicle o un puñado de pipas. Los tebeos de María eran de chicas y muy aburridos. También resultaba más difícil que compartiese alguna golosina.

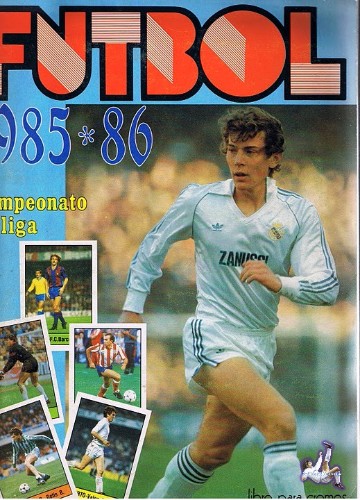

Aunque no lo creáis, las colecciones de cromos marcaron un antes y un después en mi vida. Mis dos hermanos compartían los álbumes para así poder terminarlos, pero siempre les faltaba algún cromo de los difíciles. Ahí descubrí la que, a la larga, ha resultado ser la más valiosa de mis habilidades: yo podía conseguir esos cromos que a ellos les faltaban. ¿Cómo? Muy sencillo, robándolos.

Todo era cuestión de estar atento durante el recreo, cuando se formaban los corros para cambiar cromos. La primera vez, lo hice casi sin darme cuenta. Carlos me había dicho que les faltaba el cromo de Butragueño para completar el Real Madrid. Rodolfo, uno que estaba dos cursos por encima del mío, lo tenía repe ¡dos veces! El muy egoísta pedía a cambio ocho cromos que le faltasen. Al sonar el timbre de vuelta a clase, se guardó en taco de cromos en el bolsillo del abrigo y corrió, como todos, hacia la puerta. Se montó la habitual aglomeración y yo me encontraba junto a él en ese momento. Mi mano se deslizó en su bolsillo, por decisión propia, y extrajo limpiamente el taco de cromos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé rezagado, atándome un zapato, y comprobé que nadie se había percatado de mi fechoría. Cuando llegué a casa y puse el cromo de Butragueño delante de las narices de mis dos hermanos, apenas si podían creerlo. Lógicamente, no les dije cómo lo había conseguido. Eso sí, me encargaron otros cromos que les faltaban. Yo, ahora, tenía material con el que negociar. Y lo hice yendo a otro colegio que estaba a cuatro manzanas del nuestro, a cambiarlo por los que me iban solicitando.

María no tardó en ponerse al tanto de mis hazañas y dejó caer que a ella le gustaría tener un lápiz de labios. Aunque me pareció una petición estúpida, lo cierto era que ya empezaba a tontear con los chicos. En unos grandes almacenes, nadie desconfiaba de un renacuajo como yo. Y menos en la sección de perfumería. María tuvo su lápiz de labios al poco tiempo. A partir de ese momento, me convertí en el conseguidor de la familia.

Han pasado muchos años desde entonces. Nuestros padres están felizmente jubilados. Mis hermanos han seguido caminos muy diferentes. María trabaja de enfermera, Carlos se hizo arquitecto y Alfredo vende coches.

Yo… les ayudo en lo que puedo siempre que tienen algún problema. Un cambio de destino, una licencia que se retrasa, facilitar un contacto… Si está en mi mano, saben que pueden contar con ello. Para eso somos una familia.

Lo único que les pido a cambio son sus votos. Porque, como no podía ser de otra manera, yo me he dedicado a la política.

FIN

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus