I. LA FURIA ESPARTANA

—He tenido un sueño maravilloso…

—¿Otra vez Hipodamia? Eso explica la mirada lánguida, los suspiros entrecortados y esa cara de cordero degollado, la misma que pones siempre que vas a hablar de ella.

—Ja, ja, estás pero que muy equivocado, Licandro. Si comparo a Hipodamia con lo que Morfeo me ha mostrado esta noche, el rostro más bonito de Esparta es una raíz muerta en mitad de un campo de olivos.

—Ya…, pues que yo sepa, hasta el día de hoy no existía para ti en el mundo quien pudiera competir con Hipodamia en gracia y belleza.

—No se trata de alguien, sino de algo. Te explico: soñé que navegábamos en una nave pintada de rojo, que me asomaba para contemplar el zigzagueante ir y venir de los bancos de peces bajo la superficie rizada por la brisa y, distraído por la hipnótica visión, caía al agua de cabeza, convirtiéndome, cuando ya me daba por ahogado, en un delfín capaz de perderse veloz en el oscuro reino de las profundidades.

—¡Qué angustia! ¿Y luchar con todas tus fuerzas por alcanzar un poco de aire hace que te encuentres en este estado? ¿No te invadió el pánico al verte rodeado de agua, con las extremidades adoptando forma de aleta?

—¡Al contrario! Jamás he sido más feliz ni me he sentido más libre que en ese sueño. Contemplé el mundo desde otra perspectiva: los rayos del sol bañaban con su luz dorada el fondo de arena y rocas blancas y hacían relucir las anémonas, los rojizos corales y las escamas plateadas de los jureles que nadaban a mi vera. La visión era tan hermosa que me entristeció muchísimo despertar y comprobar que en realidad estaba tirado en el suelo de mi habitación, y que no me había precipitado de una nave mercante, sino de mi propio lecho.

—De ser tú, yo me hubiera alegrado de encontrarme en lugar seco y seguro, pero dime, ¿a qué viene esta repentina pasión por los barcos y seres acuáticos? Creía que la caza era tu afición preferida.

—Ya veo que no lo entiendes. Comprendo que es extraño que de un día para otro te dé la tabarra con temas que antes no me interesaban en absoluto, pero ¿a quién quieres que se lo cuente? Confieso que de un tiempo a esta parte no he dejado de soñar cosas parecidas a las que te acabo de contar y de las que creo tiene la culpa el temor que a ambos desestabiliza. Pero no hay miedo en mis sueños, me animan, me estimulan y me ayudan a vencer los pensamientos negativos.

—Mi querido Tarante, no te apures por esas imágenes. No creo que tengan otra causa que una cena excesiva o un vino demasiado fuerte —repuso Licandro arrimándosele.

—Sabes como yo que la tensión va en aumento, que las palabras desdeñosas se han vuelto amenazas, que la desconfianza está llevando a la violencia física y que vigilan constantemente nuestros movimientos…

—Es verdad que estamos en boca de todos; yo trato de ignorarlo, aunque me cuesta. No sé cómo pudimos crecer felices, ajenos a nuestra condición y a sus consecuencias. Ahora más que un engorro somos un peligro latente, y lo dicen los poderosos.

—Jamás me consideraré un hijo ilegítimo; mi madre, como muchas otras, dio por muerto a su marido tras sucederse los años sin recibir noticias concluyentes del campo de batalla. Era muy joven y no tenía descendencia, así que aprovechó para unirse a mi padre, al que por desgracia no llegué a conocer. Si las espartanas no hubieran sido decididas, ahora los ciudadanos serían en mayor parte ancianos; si todos los hombres se hubieran marchado a la guerra, ¿quién habría quedado para defender la ciudad? Es injusto y cruel que al regresar nuestros soldados, no satisfechos con la victoria y el botín, nos arrebaten los derechos que por nacimiento nos pertenecen y que busquen a toda costa la manera de declararnos traidores para quedarse con las propiedades que heredamos.

—Deseo que no nos veamos forzados a marcharnos de Lacedemonia, la única tierra que conozco y de la que no puedo imaginarme lejos. Haces como yo, intentas desechar esa posibilidad, pero como yo, no consigues que deje de atormentarte; aunque tú por lo menos tienes tus sueños para evadirte, que yo ni eso.

Un breve silencio les dejó a solas con sus pensamientos, que Tarante se negaba a que fueran derrotistas, todavía menos después de lo contento que había amanecido.

—¿Y de qué nos sirve darle más vueltas? Nada resuelve y nada remedia —dijo al rato para hacer reaccionar a su amigo—. No voy a regodearme en la desgracia, así que dejémoslo aquí y vayamos al río, que no hay lugar mejor para clarificar las ideas.

Y siguiendo su ejemplo, Licandro se incorporó con desgana y dejó escapar un suspiro al abandonar la sombra del pino que les protegía del calor de media tarde. Echaron una mirada fugaz a la ciudad de Esparta que se extendía a sus pies, antes de encaminarse a disipar sus temores en la fría corriente del Eurotas. Tarante atinaba al decir que pasar el día entregados a las preocupaciones no resultaba nada provechoso ni les aportaba lo que un buen baño, pero aun sabiéndolo, ya no podrían dejar de pensar en lo que les aguardaba en casa.

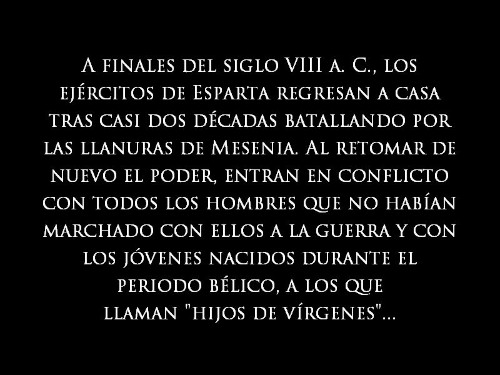

En el palacio, la espera consumía a la reina Apamea, que nerviosa aguardaba los informes de sus espías acerca del desenmascarado acto de rebeldía: si se aportaban pruebas suficientes que respaldaran la denuncia, su esposo, uno de los dos soberanos de Esparta, sería de los primeros en condenar a los muchachos nacidos en su ausencia, como hacía mucho que ansiaba hacer. La calumnia la tejían las altas esferas y atrapaba a cuantos se le oponían. Tras largos años de guerra imparable y sangrienta, los victoriosos conquistadores de gran parte de la llanura de Mesenia habían vuelto a casa revestidos de gloria, cuando en sus hogares ya no les esperaban y en las aras hacía años que apenas se libaba en su nombre a los penates. Hiel para un triunfo por el que dejaran la juventud y la piel.

Dos décadas de sus vidas sacrificadas en un extenuante choque de fuerzas para encontrarse con que sus propias esposas, para combatir la frialdad de las cámaras vacías, habían mitigado su soledad en brazos de los que no les habían seguido a filas. Algunas mujeres, incluidas las de alta cuna como la reina Apamea, rebelándose contra su injusta situación y atendiendo a la llamada de la naturaleza, habían dado a luz sanos retoños fruto de estas relaciones, cuya existencia provocaba la furia enconada de los militares. La brutalidad de la guerra les había endurecido y al encontrar sus hogares ultrajados decidieron esclavizar a todo adulto que no hubiera participado en la campaña e imponer el nombre de “hijos de vírgenes” a los nacidos de uniones ilícitas. Éstos les recordaban con su presencia la violación de la antigua ley y les hacían estar permanentemente enfurecidos, situación que sumía a las madres en la más honda desesperación; a todas menos a Apamea, que pasaba las horas enfrascada en el perfeccionamiento de un plan que permitiría vivir en libertad a los jóvenes sin que se derramara ni una gota de sangre.

—¡Por fin! Rápido Filón, habla, ¿es cierto que se murmura que los chicos han conspirado contra el pueblo? —preguntó la reina sin dar respiro a su consejero, impaciente por verificar lo que había llegado a sus oídos y su corazón se negaba a aceptar.

—Sí, los enviados lo han confirmado, y ya conocéis el castigo que recaerá sobre ellos si consiguen hacerse con alguna evidencia que les inculpe directamente. Que sea falsa o no, será lo último que importe.

—Entonces no hay más remedio. ¡Oh, Hestia, virginal protectora de los hogares de los mortales, no permitas que los inocentes paguen nuestros errores! —exclamó Apamea, llevándose las manos a la cabeza.

—¡No os aflijáis así, señora! Todavía hay tiempo, es posible que escapen.

—Sé que es cierto Filón, pero yo albergaba la esperanza de no tener que despedir de este modo a mis hijos, ya que como su soberana en parte los considero a todos hijos míos, enviándolos a tierras extranjeras para librarlos de ser tratados como simples bastardos y lo que es peor, como ¡Traidores! Imagínate, ¡han llamado intrigante a Tarante! A él, que jamás ha demostrado interés por el trono.

—¿Qué otra cosa cabe hacer para impedir que mueran y que el honor del Estado entero sea puesto en entredicho? Mi señora, si esto se descubre, si los hechos traspasan las fronteras, las otras ciudades tomarán el nombre de Esparta como motivo de burla maliciosa y feroz, despedazarán siglos de historia, respeto y esplendor, con una asimilación perversa que sustituirá, a modo de eufemismo, mal nacido por espartano —Filón se arrodilló ante Apamea y continuó suplicante—. Nadie recordará los tiempos del gran Menelao, ni la toma de Ilión; la gente pensará solo en Helena y reirá comentando cómo las mujeres de este país lo sepultaron en el lodo. No lo meditéis más, aprovechad el anochecer y ordenad que esos que han sido tan queridos por todos busquen su destino en otro lugar antes de que el miedo irracional a que se rebelen les conduzca a una muerte prematura o a un exilio forzoso y vergonzante. Será mejor para Esparta que ellos mismos tomen la decisión de abandonar esta tierra, ya que no verán sus derechos restituidos a menos que se empuñe la espada y que familias enteras perezcan por la mano de sus hermanos.

—Estimado Filón, perdono tu osadía de aconsejarme sin que te lo haya pedido porque entiendo que es fruto de este clima de inseguridad; soy consciente de que eres juicioso y honesto y que tus palabras pretenden hacerme entrar en razón. No hay más salida para nosotros que llevar a cabo lo que tanto he rogado al Olimpo que no se realizase nunca. En fin Filón, levántate, guarda la compostura y reúne a los interesados en el gran salón, y déjame a solas unos instantes para que me desahogue libremente, que después tendré que disimular la pena por el resto de mis días —Apamea hizo salir a su fiel servidor y rompió en llanto a los pies de una de las ventanas, desde cuyo alféizar de mármol blanco se distinguía a lo lejos el templo que marcaba el territorio de la polis, y sus lágrimas fueron tan sinceras, que hubieran ablandado el corazón de la mismísima diosa Hera.

El salón del trono o mégaron era la estancia principal del palacio real, al que se accedía por un largo y oscuro corredor que convertía la inquietud de los que lo atravesaban en una creciente sensación de insignificancia. Cada paso dado empequeñecía aún más al visitante ante el que les iba a recibir al final del pasillo, rodeado de pomposos cortesanos. Contrariamente a lo dicho, en aquella ocasión el espacio se presentaba diferente: el fuego ardía en el centro pero la reina estaba sola, caminando en círculos con el rostro apagado, sin osar acercarse al par de sitiales que presidían el salón.

Un grupo de jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los quince y veinte años, hizo su entrada escoltado por Filón y la guardia asignada a la reina, y Apamea, reconociendo entre ellos a Tarante, se acercó presta y le besó con ternura maternal, apartándole de los demás con un abrazo. La mujer se saltó el protocolo y acarició la cara de su hijo, unió sus manos a las de él y se dirigió a los presentes haciendo grandes esfuerzos por transmitir serenidad:

—No es necesario que os explique por qué estáis aquí; sabéis de sobra el motivo de tan inesperada reunión, aunque hay detalles que ignoráis. Habéis abandonado vuestros tibios lechos en mitad de la noche, habéis dejado atrás el hogar precipitadamente, con el tiempo justo de elegir lo indispensable para el viaje que os espera. Sí, por última vez pisaréis la tierra que os vio nacer; a partir de que salgáis por la puerta de la ciudad os tendréis los unos a los otros, la fortuna que otorgo a Tarante y lo que los Inmortales os destinen. Hace unas semanas, el consejo de ancianos envió emisarios al Oráculo de Apolo en Delfos pidiendo una solución al problema que habéis pasado a representar, recibiendo por única contestación una frase que se diría propia de un laconio por lo escueta, y que en dos palabras decía que os enviásemos lejos de la patria. Aunque ya se había previsto esta drástica medida, a la vista de que es muy posible que la violencia se imponga antes de que pueda ser aplicada, me he atrevido a organizar vuestra partida por mi cuenta, con la intención de que os presentéis en el santuario de Delfos y consultéis directamente al dios qué camino tomar. Recibid pues mi bendición, a cambio de la cual os ruego que, por alejados que os halléis de nosotros, nos recordéis con cariño y no guardéis rencor al país de vuestros padres.

El fuego central, que en breve quedaría reducido a unas pocas brasas, iluminaba débilmente los frescos de estridentes colores, que contrastaban con la palidez de los muchachos y la oscuridad de aquella noche sin estrellas que se les iba a hacer eterna, sobre todo a Tarante, que incapaz de reprimirse, estrechó fuertemente a su madre, empapando las puntas de sus tirabuzones con sus lágrimas.

—Id a Delfos y no reveléis a nadie vuestra identidad; no despertéis sospechas ni cometáis imprudencias, sed cautos y dignos. Sed buenos espartanos. Pensad en los que no pueden seguiros; vuestra suerte será la suya. Y creedme cuando os digo que habrá quien quiera impedir que os libréis de la esclavitud.

—Madre, no te defraudaré; juro por Ártemis Ortia que seguiremos tus instrucciones y no empañaremos el nombre de los que aquí dejamos. Aunque ocultemos nuestra procedencia, ten por seguro que jamás será por vergüenza, pues estamos orgullosos de ser quienes somos, y no cambiaremos de parecer ocurra lo que ocurra.

—¡Hijo mío! ¡Bien sabes que daría mi último aliento para evitar este momento!

—Señora, ya sale el sol —advirtió Filón, que presenciaba la escena conmovido.

—El sol… antes lo esperaba ansiosamente, mas hoy… ¡Ojalá el carro de Helios no alzara el vuelo!

A cada exclamación, la reina apretaba a su hijo con más fuerza contra su pecho. Consternado, Tarante se fue separando de ella para no prolongar el amargo adiós. No quería, pero tuvo que instar a los muchachos a abandonar en silencio el palacio, no sin antes prometer con dolor contenido:

—Madre, hoy se nos expulsa, pero un día seremos tratados como iguales y vivirás para gozosa verlo. Recibirás noticias mías, no sé cuándo ni cómo, pero llegarán a ti y desparecerá la pena por el hijo perdido. No voy a olvidarte, lo prometo.

Le costaba desligarse de una madre tan dedicada y valiente, pero tenía que hacerlo. Cuando finalmente fue tras sus compañeros, Apamea se quedó sola con Filón, la guardia personal y el crepitar de las llamas.

—¡Ay Filón! ¿Qué va a ser de ellos? ¿A qué clase de peligros se enfrentarán?

—Quién sabe…

—Creímos que podríamos vivir a nuestra manera, pero en este mundo manda quien tiene el monopolio de las armas.

—Pensad mi señora, que ahora serán ellos los que vivirán a su aire, sin imposiciones; serán dueños de su porvenir, y si son inteligentes, construirán una sociedad más justa que la que dejan.

—Filón, tu amistad es mi consuelo. Mi hijo es ya un hombre que no necesita de mis atenciones, y sin embargo yo necesito besarle y estrecharle entre mis brazos para sentir que mi vida tiene sentido ¡Oh, Letó, que diste a luz en Delos, sin esposo, con la única compañía de una palmera! ¡Acuérdate de mí y guíales a lugar seguro!

La luz rosada de la mañana inundaba la cubierta de la nave que les transportaría a la Península Ática. Tocaba ofrecer las oraciones pertinentes a los númenes de los mares, sin las cuales ningún viaje debía iniciarse si se deseaba que acabara venturosamente. Licandro, que trataba de asimilar todo lo que en pocas horas estaba aconteciendo en su joven vida, se encontraba al pie de la rampa de madera que posibilitaba el embarque de tripulantes, carga y animales. Inmóvil como una estatua de piedra, hilvanaba mentalmente la cadena de sucesos que en cuestión de horas les habían conducido hasta la villa portuaria Ghitio, en las proximidades de la desembocadura del valle aluvial del Eurotas, y que volvían su mundo del revés. De repente, un sonido que no procedía de la embarcación ni del mar a sus espaldas le hizo volver la mirada hacia el ancho camino de su derecha, por el que dos figuras a caballo se aproximaban a gran velocidad. Pronto las tuvo enfrente, apeándose de sus monturas, tras lo cual la más pequeña se aferró a su cuello de un brinco, gimoteando como un cervatillo herido. Perplejo, intentó apartarla sin éxito, optando por tranquilizarla apoyando la cabecita desconsolada en su hombro mientras pronunciaba con dulzura palabras de aliento.

—Madre, ¿qué estás haciendo? —preguntó a la vez triste y enojado a la figura de más altura—. ¿No acordamos que, en beneficio mutuo, evitaríamos este tipo de exhibiciones?

—Licandro, hijo —contestó la mujer de mayor edad, acercándosele despacio—, es tu hermana, todavía es una niña, no has de abandonarla a su suerte.

—No me quedaré aquí fingiendo que soy una sirvienta en mi propia casa, sin derecho a recibir una dote en condiciones y sin un hermano que me haga respetar —protestó la muchachita sin soltar a Licandro, al que tenía bien amarrado—. Antes de que eso ocurra me mataré, lo juro, y tú serás el responsable —amenazó con los ojos llorosos.

—Eurínome, ¿por qué me martirizas si sabes que te quiero más que a nadie y no es capricho mío que no me acompañes? ¿Cómo puede una niña como tú decir semejantes cosas? —lloró Licandro, despejando la carita de su hermana de cabellos pegados por las lágrimas.

—¿Qué significa esto? —–gritó Tarante desde cubierta—. Supongo Cleide que eres consciente de que si Eurínome sube a esta embarcación, los que hay en ella reclamarán que sus hermanas y parientes cercanos que se hallan en su misma situación suban también a bordo.

—Lo sé, pero sus hermanas y demás parientes no están aquí en este preciso instante y mi Eurínome, sí.

—¡Y qué! ¿Crees que el hecho de que esté aquí tu hija es suficiente para modificar una regla ya consensuada?

—Por supuesto. Es inconcebible que Apamea haya dispuesto esta expedición descuidando un elemento indispensable para que las cosas se lleven a cabo como corresponde a la más sagrada tradición.

—¿A qué te refieres, mujer?

—Mujer, sí, mujer fue quien os parió y mujer ha de ser quien encienda el fuego de Hestia con sus virginales manos, para que así sea agradable a la diosa la ciudad que sus hijos levanten, si es que han de hacerlo, ¿o es que no vais a construir un Pritaneo?

—¡El fuego de Hestia! ¿Cómo no caímos en ello? Reconozco que si llegamos a instalarnos en un lugar lejano necesitaremos de toda la protección posible para que la empresa no fracase, ¿qué opinas, amigo?

—Temo por Eurínome porque es una criatura frágil que jamás ha sufrido penalidades y este viaje no es apto para ella; por otro lado, es mi hermana, si se queda, su destino será quizá peor que el nuestro, y si Cleide ha tomado la decisión de traerla al barco aun sabiendo a lo que la exponía, puede que la misma Hestia haya inspirado sus pasos…

—Tarante —habló Cleide con voz potente y firme—, que los dioses te concedan toda clase de dones por tu bondad, que te…

—No hace falta que me cubras de halagos, no hay tiempo para eso —le interrumpió Tarante—. Agradece a tu hijo su oportuna intervención y que la fortuna no desatienda tu casa que se queda sola. Niña, sube antes de que me arrepienta, es hora de partir.

Eurínome, que con sus escasos once años estaba a un paso de la pubertad, miró a Tarante y luego a su madre, separándose del cuerpo de su hermano, al que se había agarrado como lo haría un marino a un mástil en plena tempestad.

—Entonces, ¿puedo acompañaros? —preguntó la muchachita con voz titubeante.

—¡Qué remedio! Pero daos prisa, ya debíamos de haber soltado amarras —advirtió Tarante señalando la ardiente esfera alzándose sobre el mar.

Licandro se despidió de su madre por segunda vez y acto seguido Eurínome hizo lo mismo besándola en la mejilla como era su costumbre, pues siempre había sido muy cariñosa. Aquel gesto hizo saltar ríos de lágrimas a las dos, que entendían aquel beso como el fin de su estrecha unión. Licandro tomó a su hermana de la mano y la hizo subir por la rampa; en pocos minutos, el barco navegaría como en tiempos pasados, en los que no había habido temporal que lo desviase de su ruta hacia guerras olvidadas.

Sobre el roquedal, Cleide contuvo la respiración cuando la palamenta fue desacoplada de los toletes y se hundió en el agua, repitiendo un movimiento elíptico y monótono al ritmo del tambor del cómitre. Y se le encogió el corazón al ver cómo se hacía más y más pequeña la embarcación que la privaba de los hijos a los que se había consagrado en cuerpo y alma, fijándose en su mente el rojo de la nave, color que la hacía refulgir como una chispa prendida en mitad del mar azul.

Levaron la pesada ancla de piedra y los remos batieron el agua límpida, alejando la pentecóntera de la costa de Esparta, tierra de quebradas y valles desparejos. El barco fue desapareciendo poco a poco en la lejanía; nunca se habían apartado tanto de su región, y ahora estaban obligados a orientar su rumbo hacia las islas de Egina y Salamina, rodear la Península del Peloponeso y atravesar el golfo Sarónico hasta su primera escala. Eolo parecía estar de su parte, el viento soplaba como si con su hálito quisiera facilitarles el trayecto acortando las distancias, permitiéndoles soltar los largos remos de madera e izar la blanca vela rectangular, que al ser desplegada se hinchó desafiando a la inmensidad con los dos ojos negros trazados sobre ella, con los que simulaba ser un habitante más de los inescrutables dominios de Poseidón, señor de los océanos.

II. LA VOZ DEL DIOS

Pese a su inexperiencia marinera, en menos de dos días atracaron sin dificultades ni retrasos en el puerto ático de Kirrha, proeza que les valió la emotiva felicitación de su capitán, que escogió de entre todos ellos a tres acompañantes para proseguir el viaje por tierra firme. Compraron unos caballos y el resto de miembros de la expedición quedó ateniéndose a la hospitalidad de una aldea de pescadores.

Siguiendo al pie de la letra las indicaciones que la reina Apamea diera a Tarante, llegaron a Delfos justo cuando faltaban dos puestas de sol para que el Oráculo se abriera a los impacientes consultantes, algo que ocurría el séptimo día de cada mes. Cualquier idea previa sobre la ciudad sacra se quedaba corta. El santuario rebosaba visitantes de todos los rincones del mundo conocido; encontrábanse allí delegaciones de lejanos reinos orientales, de islas famosas por su opulencia y de otras tan insignificantes que ni sus preceptores tenían noticias de su existencia. A su alrededor, hombres y mujeres de baja clase social, ricos mercaderes y aristócratas, se confundían sin prejuicios en las populosas avenidas.

Edificada en la vertiente sur del monte Parnaso, a la sombra de las calizas escarpaduras del acantilado de las Fedríadas, la ciudad de Febo Apolo brillaba como una perla de travertino en un mar de pinos verdes. Con sus atuendos de peregrinos y aspecto de haber recorrido senderos polvorientos durante varias jornadas, los cuatro jóvenes se adentraron en el microcosmo que era Delfos en aquellas fechas, mezclándose con la muchedumbre que se agolpaba en las calles y en las escalinatas de los templos. Avanzaban despacio, pues todo era nuevo para ellos, que era la primera vez que viajaban, y aunque no querían parecer provincianos, lo cierto es que no podían evitar la sorpresa que les producían las extrañas lenguas y vestimentas, por no nombrar los rincones emblemáticos que poco tenían que ver con cómo los habían imaginado. Los espartanos no estaban para nada decepcionados; solo esperaban no llamar la atención y confundirse con el resto de visitantes, algo que se hizo difícil cuando un curioso personaje se abalanzó sobre ellos y les gritó con peculiar acento:

—¡Bienvenidos a la Fócide insignes forasteros! Dión os da la bienvenida al centro de la tierra, donde se destrona a los reyes, se deciden las guerras y se desvela el destino.

—¿Cómo sabes que somos gente importante? —preguntó Tarante al desconocido, un hombrecillo emperifollado que se tambaleaba con el peso de sus perendengues.

—Por el camuflaje; soy un experto en detectar personalidades ilustres escondidas bajo ropas harapientas, además, por vuestras maneras y modo de hablar diría que sois de Argos.

—¡Eres un fenómeno! De Argos somos y en nombre de su rey venimos a preguntar sobre cierto asunto de índole personal que le priva de descanso —expuso Tarante siguiéndole la corriente.

—¡Cómo no! Dión no falla nunca, por eso sé que andáis buscando un guía que os introduzca en el ambiente que os corresponde e interceda por vosotros ante los sacerdotes para obtener un turno aventajado… —dijo el pequeñajo, bajando la voz por prudencia, haciéndoles saber con un gesto que aquello del turno era información exclusiva.

—¿Turno?

—Por supuesto, estos miles de personas hace semanas que esperan el suyo, el que han obtenido por medio de sorteo; algunos aguardan a que se les llame desde el mes pasado… —aclaró aquel hombre enjuto de cabellos grisáceos y ondulados, perfectamente recortados y sujetos por una cinta anudada a la nuca–. Los que no son ricos ni espabilados se han de contentar con lo que decretan los hierofantes, pero los que son astutos, solventes y disponen de poco tiempo como deduzco que os sucede a vosotros, se acogen a los tratos ventajosos que un proxenos con experiencia les pueda conseguir…

—¿Un qué? —preguntaron al unísono.

—Un intermediario; alguien que ha de ser sutil, afable y eficiente en su misión.

—Vamos, alguien como tú, ¿no es así?

—Exacto, mi joven amigo, tu agudeza evidencia tu ingenio —aduló Dión a Tarante con sonrisa picarona.

—¡Basta de cháchara! —exigió Androcles, de todos el más excitable—. Explícanos eso del turno.

—Veréis, la gente importante puede optar a cierto privilegio o promantia que evita la enojosa espera y permite presentarse a la Pitia sin hacer largas colas expuesta al solano. Yo tengo acceso a las altas jerarquías y os garantizo que pasearéis por encima de muchos…

—Ya, y seguro que tales servicios tienen un precio…

—No me malinterpretéis, yo me ofrezco a los que me caen simpáticos y estimo que merecen una mejor atención, pero lo que hago requiere estar cualificado y yo soy además un hombre muy ocupado…

—¿Cuánto quieres? —preguntó Licandro, cazando al vuelo las intenciones del supuesto cicerone y algo molesto con su modus operandi a la fenicia, que no le inspiraba ninguna confianza.

—¡Ay, los jóvenes siempre tan directos! ¡Quién conservara vuestro ímpetu! Me conformo con algunas baratijas que confío no os serán de difícil adquisición, como por ejemplo un par de trípodes de buen bronce y quizá alguno de esos vigorosos animales que os acompañan…

—¿Estás loco? Androcles, aparta de mí este moscardón que no hace más que retrasarnos con su labia —ordenó Tarante, agitando la mano como si de verdad le acosara una mosca de zumbido insoportable y recibiendo la aprobación unánime de los demás, que eran de su misma opinión.

Androcles se rió de aquel ser de corta estatura, ojos saltones y expresión cómica, propinándole un empujoncito que le hizo bambolearse hasta casi hacerle perder el equilibrio.

—¿Loco yo? ¡Ilusos! ¡Os arrepentiréis de haber tratado así al gran Dión! Ya os estoy escuchando suplicando mi favor. ¡Ningún habitante de Delfos moverá un dedo por unos cretinos barbilampiños, insolentes y desaliñados! ¡Daos por perdidos! —maldijo el hombrecillo con voz aguda, dando brazadas al aire como un poseso.

—Yo que tú me esfumaría antes de que Androcles pierda los nervios… —aconsejó Tarante, mientras el aludido cogía al endeble Dión de la capa y lo elevaba a la altura de sus ojos.

El espartano le dejó caer sin ningún miramiento y el pobre hombre tuvo que sacudirse la túnica y colocarse de nuevo la cinta en la cabeza. Indignado, empezó a lanzar insultos en todos los idiomas que conocía, desapareciendo rápidamente entre el gentío antes de que al muchacho se le ocurriera ponerle otra mano encima.

—¿Será posible lo que nos pedía por hacer que nos saltáramos unas cuantas tandas? ¡Menuda jeta!

—Estamos de acuerdo, en esta ciudad no puedes fiarte de nadie; aquí solo miran por su negocio, lo que me recuerda que aún tenemos que buscar alojamiento donde recuperarnos y dar de beber y comer a los caballos —recordó Tarante.

—Apuesto lo que sea, a que en cualquier esquina aparecerá el dueño de una fonda cutre y plagada de cucarachas como puños que nos jurará que su establecimiento es el mejor de la periferia —avanzó Timón, el más taciturno del grupo.

—Pues que se acerque, que tengo un regalito para él —dijo Androcles chocando los puños, provocando la risa de sus compañeros.

Y llegó el séptimo día de aquel caluroso mes de verano y, en contra de sus previsiones, lo vieron despertar en un improvisado campamento bajo las estrellas, por estar los albergues ocupados desde hacía semanas, tal y como había predicho Dión. Todo el mundo madrugó más de lo acostumbrado, ya que los nervios se habían adueñado del sueño de los que creían que iban a recibir una respuesta a las cuestiones que venían a consultar al Oráculo, sin mencionar a los viajeros que anhelaban que el dios les perdonara un delito de sangre que les atormentaba y que habían estado ocultado a sus compañeros de espera.

Miles de voces invadían las proximidades del templo en el que el hijo de Letó se comunicaba con los mortales, voces que pertenecían a los vendedores de recuerdos y agua fresca, a los guardaespaldas de los magnates mendigantes de soluciones para los aferes de su vida privada y a los devotos que se intercambiaban los motivos que les traían a la casa de Apolo, aunque en muchos casos no pudieran confesarlos sin comprometerse peligrosamente. En las cabezas de muchos se repetían las variopintas preguntas a formular a la deidad por medio de sus servidores, preguntas de valor universal relacionadas con la suerte, la familia, las riquezas, la salud y el amor.

La Pitia o profetisa era en aquella época una muchachita de unos quince años de edad de la que nadie sabía cómo había obtenido el don de la profecía. Ella era el canal ideal por el que el dios hablaba a sus fieles; algo que solo sucedía cuando los rituales ancestrales de preparación se realizaban según el orden fijado, empezando por el baño purificador que tenía lugar en secreto una vez al mes.

No muy lejos del santuario, en una fisura del pico llamado Phlemboucos, brotaba la fuente de Castalia, donde la niña-mujer se despojaba del velo púrpura que cubría su cabeza y del corto vestido blanco que debía de llevar siempre que acudía al manantial. Soportaban las Pitias las bajas temperaturas del agua sin rechistar, mientras uno de los sacerdotes oraculares pronunciaba una oración casi tan antigua como el mismo surtidor. Ya bañadas y purificadas, las doncellas sagradas regresaban sobre sus pasos para beber de una segunda fuente en una zona restringida del templo, cuyas aguas decíase propiciaban la predicción. La pitonisa en funciones bebía unos sorbos del prodigioso líquido y se dirigía a continuación al soberbio edificio de mármol junto a los dos sumos sacerdotes, los miembros del selecto consejo de los cinco y algunos servidores del oráculo que se les unían en esta parte del rito; para entonces ya no llevaba velo, solo otro ligero vestido, también blanco, con el que atendía a los consultantes.

En el centro de la mansión del dios ardía la llama que jamás se apagaba, el fuego de Hestia, a los pies de la cual se arrojaba agua fría a un cabrito vivo con la intención de observar su reacción, ya que si el animal no temblaba después de recibir el cruel impacto del agua gélida, las consultas se posponían hasta el siguiente mes. Mas la suerte de unos suele ser la desgracia de otros, así que si el cabritillo respondía al ritual estremeciéndose de frío y miedo, lo que era lógico que sucediese, le tocaba acabar sus días como sacrificio en el altar de Quíos, fuera del edificio del templo, donde sus carnes quemadas daban lugar a la humareda por la que Apolo anunciaba que iba a presentarse a los creyentes.

Aquella mañana radiante, la columna de humo negro no provocaba igual alegría en todos los desplazados a Delfos para la ocasión; los aventureros como Tarante y sus amigos eran de los pocos que no disponían de número y que auguraban, sin necesidad de la profetisa, que no les recibirían durante aquel largo día. Su total desconocimiento de los mecanismos indispensables para hacerse oír en la ciudad les había llevado a equiparar su situación a la de campesinos, pastores y demás gente sencilla que no tenía posibilidad alguna de optar a un trato privilegiado y que solo contaba con su inagotable paciencia y encendidos deseos de conocer el porvenir para poder soportar el sofocante calor y las aglomeraciones sin garantías de hacerse con un pase.

—¿Y ahora qué? —preguntó Licandro preocupado—. No querría pasar la siguiente luna durmiendo al raso y comiendo sobras mientras Eurínome y los demás aguardan nuestra vuelta haciendo conjeturas sobre lo que nos retiene.

—Hay que encontrar a ese tal Dión —dictaminó Tarante, reprimiendo el disgusto que le causaba tener que ceder ante las excesivas pretensiones del individuo en cuestión.

—¿A ese canalla? ¡Me opongo! —gritó Androcles irritado.

—Lo hemos intentado todo sin lograr nada a cambio; lo que merecemos por no ser desprendidos cuando debíamos de haberlo sido. Él es nuestra única alternativa.

—Estoy con Tarante, no hemos conseguido más que ahorrarnos forzosamente el hospedaje y el trato adecuado a nuestra posición, así que ahora debería de sernos indiferente pagar a Dión lo que nos reclame, eso si es que quiere escucharnos después de cómo le tratamos.

—¿Querer? Me temo que Dión es de los que no hacen ascos a una buena suma —opinó Timón.

—Lo que no significa que sus argucias sean efectivas, Timoncillo. Yo no comparto vuestra propuesta de apelar a un estafador como último recurso; a mí no me parece tan malo pasar aquí una temporadita, asistiendo a los próximos certámenes en cartel. Además, me ha llegado el rumor de que quizá hagan acto de presencia en Delfos el gran Hesíodo y el misterioso poeta Homero para batirse en el concurso de poesía de los Juegos Píticos. Dicen que Homero es invidente y que…

—Muy bonito —–le interrumpió Licandro— ¿Y te divertirías sin pararte a pensar en los que nos esperan en aquella mísera aldea? —recriminó a Androcles como un viejo a un jovenzuelo irresponsable, sin que el resto le contradijese.

—¡Tranquilo! ¿Es que carecéis de sentido del humor? Sabéis arruinar cualquier distracción que se os presenta.

—Es que no estamos aquí para divertirnos —continuó reprochando Licandro.

—¡Me das dolor de cabeza! Mi aya era menos pesada que tú.

—Y así te va —le soltó Licandro.

—Mirad, para no tener que oír más a este aguafiestas es que iré a por la pequeña sanguijuela —se picó Androcles—, pero que sepas Licandro que yo lo que soy es consecuente con lo que digo y hago, y si dije que ese tipo es un timador no voy a desdecirme porque las cosas no nos salgan a la primera.

—Entonces no vayas y no te rebajes, total, ¿qué hay más importante que Androcles?

Androcles miró a Licandro por un momento como si en vez de al incordio de su amigo viera al propio Dión, y el hijo de Cleide, que presintió que podía salir mal parado, retrocedió unos pasos.

—¡Qué susceptible eres! Sabes que tengo razón, lo que no quita que no nos acompañes a buscarle.

—Ya, como si tú fueras a encontrarle —dijo Androcles dándose la vuelta—. Os pienso traer a ese granuja de medio pelo y ya veremos quién se equivoca.

Androcles ya no replicó más a Licandro, simplemente se apartó de sus compañeros, que no osaron abrir boca y no hicieron nada por retenerle, pues conocían en lo que degeneraban sus rabietas. Penetró con paso decidido en la colmena humana en que se había convertido el santuario, dispuesto a traerles a Dión aunque fuera tirando de sus canas. Los otros tres acordaron esperarle in situ, ya que sabían de sobras que cuando Androcles se proponía algo lo conseguía, aunque resultara el principal perjudicado.

Que fuera el día de máxima afluencia de peregrinos no hizo que renunciara a la búsqueda; empezó a preguntar a todo el que pasaba a su lado si sabía dónde encontrar a Dión el proxenos, elevando progresivamente el tono de voz para que no confundieran su pregunta con los insistentes reclamos de los comerciantes. Androcles no entendía nada de lo que se decía en la calle; las palabras se fundían en una monótona estridencia parecida a la del canto de cientos de cigarras al sol, aunque de vez en cuando sobresaliera una vocecilla aguda capaz de romper el murmullo ensordecedor en su empeño de captar clientes, como la del vendedor que le salió al paso pregonando a pleno pulmón:

—¡Recuerdos de Delfos! ¡No os marchéis sin uno! ¡Exvotos a mitad de precio!

Androcles tomó de un estante una de las reproducciones del divino Apolo y la examinó detenidamente, reparando en sus defectos de fabricación; al poco rato, el vigilante tendero le llamó la atención y le instó a comprarla o devolverla allá donde se exponía como parte de una serie de miniaturas de barro cocido y pintado a mano. La falsa amabilidad de la que se sintió blanco y la avara sonrisa de la que se servía el minorista para inducirle a pagar una cantidad superior al valor real de lo que manoseaba, acabaron por irritarle más de lo que ya estaba.

—A un joven con tu prestancia le haría tal rebaja que le resultaría más caro no comprar —le propuso el charlatán, manteniendo la mueca obscena que deformaba su rostro.

Androcles sintió que le quedaba poco aguante; era lo que le faltaba para redondear la mañanita, soportar la mirada lasciva de semejante fantoche.

—Tus juguetes no me interesan, pero te pagaría lo que valen tus réplicas del templo con tal de que te callaras y no golpearas más mi cabeza con tu voz de pito.

—¡Qué desfachatez! ¿Quién te crees que eres? ¡Yo solo intentaba ser amable contigo, mugriento viajero venido de quién sabe qué lugar despreciable! Los que son como tú no saben hacer otra cosa que enturbiar la paz de nuestra ciudad con sus modales bárbaros.

El muchacho no pudo reprimir más su ira; el que aquel engatusador de incautos le llamase bárbaro era la gota que colmaba el vaso, así que dejó de contenerse y le agarró del cuello de la túnica con sus fuertes manos, zarandeándolo compulsivamente.

—¿Serás bocazas? ¿A quién llamas tú bárbaro? —le chilló Androcles, meneándole de tal forma que en vez de un vendedor de recuerdos parecía uno de sus muñecos articulados.

El hombre se asustó; hasta la fecha nadie se había quejado de sus precios con semejante violencia, y no hallando mejor manera de defenderse del inesperado ataque, empezó a gritar suplicante, haciendo uso de toda su capacidad pulmonar:

—¡A mí los dioses! ¡Por caridad! ¡Está poseído por un demonio! ¡Quiere matarme!

Un varón, alto, robusto, de extremidades que parecían columnas dóricas y espaldas que delataban su condición de atleta, se arrimó a la pareja y apartó a Androcles de su aterrada víctima, le miró a los ojos con desaprobación y habló con voz profunda y grave:

—Deja al viejo, ¿o es que no te atreves a medirte con los de tu tamaño?

Androcles le miró de abajo a arriba y pensó para sí que una pelea contra él tampoco estaría muy igualada. Pero el desconocido ya había atentado contra el sensible orgullo del espartano, por lo que este no rechazó el desafío de su fornido rival, a pesar de reconocer interiormente que tenía pocas posibilidades de salir airoso del enfrentamiento.

—Es que no encuentro por aquí a nadie digno de batirse conmigo —respondió Androcles sacando su vena bravucona.

—¿Ah, no? En eso coincidimos, porque solamente me he topado con cobardes, con más lengua que coraje, por cierto.

—¿Cobarde? ¿A quién llamas tú cobarde? En mi tierra nadie cuestiona mi valor; cuando era tan pequeño que apenas gateaba, me deslicé por las faldas de mi madre dormida y me colé en un campo donde pastaba un toro resabiado. Podía haberme empitonado y molido todos mis huesos con un golpe de su negra pezuña, pero no, yo empecé a lanzarle piedrecillas como si fuera un conejo de los que gustan los fenicios y terminó marchándose harto de mí. Mi madre, que se había despertado y contemplaba la escena horrorizada, fue la primera en darse cuenta del portento de hijo que había alumbrado. La criatura más fiera de la tierra no había podido con su chiquitín —fanfarroneó Androcles soltando bruscamente al aterrorizado tendero—. Acepto el reto, pero lo correcto sería que, antes de que te destroce, me dijeras tu nombre, puesto que me agrada conocer un poco mejor a quien voy a matar.

Androcles pronunciaba insensateces a una velocidad tal, que dejaba atónito al corrillo que se estaba formando; hablaba sin pensar para no tener oportunidad de echarse atrás, y mientras lo hacía adoptaba pose de luchador frente aquel paradigma de invulnerabilidad.

—¡Qué gracioso que es el chaval! ¡Sentiré mucho aplastarte como a una lombriz! —exclamó el campeón entre risas estridentes—. Mi nombre es Iorax, el mejor corredor del Epiro; nadie que tenga noticias de mi fama me ha desafiado nunca tan inconscientemente.

—Alguna vez tenía que ser la primera —repuso el muchacho sin cortarse.

—Haré de ti un comedor para las cresas, chico, que se darán un festín con tu carne putrefacta.

—Tampoco hay que ser escatológico —dijo Androcles por lo bajinis.

Tras dar a conocer su origen y agotar un interminable y jactancioso repertorio de apelativos, el fornido Iorax se abalanzó sobre el fiado espartano sin concederle un segundo para evitar lo que se le venía encima: le atizó un derechazo y le agarró con sus imponentes extremidades superiores, dejándole caer de espaldas en el duro suelo de granito que asfaltaba la calzada. Visto lo sucedido, la muchedumbre que se encontraba próxima a la zalagarda empezó a apostar como loca por el titánico Iorax, que se vanagloriaba a gritos de no haber perdido jamás una lucha cuerpo a cuerpo.

Androcles permaneció unos instantes tirado en la vía paralizado por el dolor, obligado a admitir su derrota y a aceptar aquella postura indigna que resultaba nueva para él. Tuvo que mentalizarse de su situación y hacer acopio de fuerzas para disponerse a vencer el apocamiento y retornar a la dignidad inicial, manteniéndose firme, a pesar de que su espalda estaba algo combada y su capa hecha jirones por culpa de una losa rota. Una vez repuesto, respiró hondo y arremetió por detrás a Iorax, que saludaba a su encendido público convencidísimo de que el magullado joven no iba a desquitarse. El gigante, avisado por sus admiradores, no tuvo más que frenar la carrera del muchacho adelantando una de sus enormes manos, volviéndose con extraordinaria rapidez y demostrando su buena forma y ágiles reflejos. Detuvo a Androcles de un tabanazo y lo derribó por segunda vez, para lo que no tuvo que desperdiciar energías. Aquello sacó definitivamente de sus casillas a Androcles, que aprovechó un descuido de Iorax, al que ovacionaban los muchos que daban ya por ganada la apuesta, para arrearle un puñetazo de furia condensada en su prieto estómago, que no provocó al epirota más que una leve molestia abdominal. Un crujir de mandíbulas y el tozudo jovenzuelo acabó de nuevo con piernas y brazos extendidos sobre el empedrado, contemplando como un corro de estrellitas multicolores se mofaba de su calamidad. Los espectadores de la reyerta repasaban los beneficios obtenidos con la abrumadora victoria de su contrincante, al que elogiaban y aclamaban como a un semidiós.

—No suelo errar en mis predicciones, ¡lástima que no se me escuche con más frecuencia! —exclamó una voz nasal que no coreaba las exclamaciones de júbilo de la entusiasmada multitud y se dirigía al apaleado Androcles—. Debería de meditar seriamente la posibilidad de montar mi propio santuario —bromeó Dión disponiéndose a socorrer al chico.

—No te regodees en mi desgracia; en este deplorable estado me encuentro por ir en tu busca —le increpó Androcles, indicándole que necesitaba de su ayuda para levantarse y comprobar que no tenía nada roto.

—No te das por vencido, ¿eh? —dijo Dión adoptando una postura paternalista, secando la sangre que manaba de los labios del rapaz espartano con el borde de su manto oriental—. Si quieres gozar de cierta longevidad, como amigo te aconsejo un sano ejercicio de cambio de actitud.

—¿Desde cuando somos amigos tú y yo?

—Desde que me informaron de que tratabas de dar conmigo.

—¿Y cómo sabías tú dónde encontrarme?

—Te recuerdo que soy el mejor en mi trabajo y estoy al tanto de cuanto pasa en mi ciudad, pero dime, ¿significa eso que os habéis replanteado la utilidad de mis servicios? Demasiado tarde. Os lo dije, ahora ya nadie puede facilitaros una tanda, a no ser…

—¿A no ser qué? —preguntó Androcles alterado.

—A no ser que os replanteéis vuestras prioridades y me contratéis bajo las condiciones que…

—¡Pero pides una barbaridad, y nosotros no somos ricos! —le espetó Androcles, todavía excitado.

—No empieces… me conformaré con la mitad, mas tendréis que pagar a otros menos agradecidos que yo un cuantioso suplemento. Perdona que te diga que habéis sido unos tontos; para conseguir una cita a estas alturas habréis de desembolsar más de lo que un servidor os pidió al principio. La gente con influencia es ambiciosa y no tiene escrúpulos.

—De acuerdo, acepto lo que sea. Pero nada de trípodes… llevamos algo de plata en las alforjas y será para ti. Haz lo que tengas que hacer.

—¡Fantástico! Ya somos socios —dijo Dión dando un saltito para acto seguido fijarse en la expresión de desánimo del rostro de Androcles—. Mira, no estés tan decaído muchacho, se me ocurre una forma alternativa de obtener un turno evitando costosos trámites, ¿qué tal te defiendes como auriga? No me mires así, aquí no es inusual que una afrenta se resuelva con una carrera de carros; pues bien, vete pensando en retar a Iorax a competir contigo en la pista, que yo mientras me encargaré de conseguirte el vehículo. Es verdad que ese Iorax es el mejor corredor que conozco, pero tú tienes valor y arrojo, lo he observado. Proclama a los cuatro vientos que quieres resarcirte; él es muy fuerte, pero presiento que tú podrías ganarle, especialmente si estuviera en juego el número para la visita a la pitonisa otorgado a la delegación de ese pretencioso…

—¿Sabes que tu idea no es tan mala, viejo? Sí, en casa nadie podía adelantarme cuando había un buen premio de por medio ¡Aún tenemos esperanzas! –exclamó Androcles emocionado, estrujando a un perplejo Dión, olvidado ya el daño moral y físico que apenas unos instantes atrás le habían infligido.

—¿Me das permiso para que te busque el carro y los caballos?

—Pues claro Dión, amigo mío; gracias a ti voy a vengarme y hoy mismo Tarante podrá entrar en el templo y escuchar lo que los dioses nos tienen reservado. Siento no haber tenido en cuenta antes una mente tan preclara como la tuya, pero desde este ahora puedes considerarte nuestro guía oficial y consejero —declaró Androcles, pasando un brazo por el hombro del hombrecillo, saboreando la revancha que hacía ya suya.

A Tarante, la estrategia ideada por el proxenos y tan prontamente aceptada por Androcles le pareció un auténtico dislate, un plan condenado al más rotundo fracaso y del que no tenían posibilidad de salir bien parados. Y además era peligroso, muy peligroso; aquellas competiciones no eran un juego de niños, y su amigo jamás había participado en ninguna en la que pudiera perder la vida. Ninguno de ellos dudaba lo más mínimo de la habilidad y entrega de su compañero, pero su experiencia se reducía a los juegos amistosos que se disputaban allá en su hogar con la finalidad exclusiva de divertirse, exhibirse ante las doncellas casaderas, y poco más. Estaba claro el porqué ahora le parecía bien tratar con Dión: la propuesta estaba hecha a la medida de su carácter.

—Se nos acaba el tiempo. ¿Acaso hay una forma mejor de conseguir lo que necesitamos? No deseo contradecirte Tarante, pero algo en mi interior me incita a no dejar pasar esta oportunidad; Dión ha recurrido a unos conocidos y ya ha dispuesto una flamante biga y un par de caballos leonados.

—Es muy arriesgado —repuso el príncipe toqueteándose la barbilla.

—Ya… ¿pero qué otra cosa podemos hacer?

Tarante dejó escapar un suspiro. No le resultaba fácil verse obligado a decidir sobre cuestiones que afectaban directamente a la seguridad de los que ahora estaban bajo su mando, y Androcles no se lo ponía fácil.

—Oye, que si la carrera va a ser motivo de desunión entre nosotros, no seguiré adelante.

Un significativo silencio pareció inclinar la balanza a favor del curioso dúo que formaban ahora Dión y Androcles.

—Haced lo que os apetezca —cedió finalmente el hijo de Apamea, pensando que quizás no había sido tan buena idea buscar al hombrecillo —, pero explícame Dión, por si perdemos, ¿qué se supone que habremos apostado nosotros?

—Lo mismo que ellos, un turno, en vuestro caso privilegiado, para ver a la Pitia.

—¡Si no tenemos ningún turno que jugarnos!

—Pero ellos no lo saben. Su vanidad les ciega; no piensan que puedan perder, y sí en dejaros sin tanda —adujo Dión sonriendo maliciosamente.

—Vaya, vaya ¡menudo perillán estás hecho! Espero que ante los dioses nuestra desesperación justifique esta treta.

—No lo dudes mi joven señor, a mí me han favorecido hasta el día de hoy, y no soy un negociante modélico.

Tarante asintió, confiándose a sus penates, por si no bastaba con tanta resolución.

—¡Se va enterar el epirota ese! —–presumió Androcles achuchando al proxenos. No importaban las contusiones de las que estaba lleno, solo que iba a ganar a Iorax.

—¡Ah, quién fuera joven! —dijo Dión, a modo de epílogo.

Tras haber conseguido el permiso de Tarante, Androcles partió como un rayo en pos de Iorax, al que tuvo la osadía de llamar “afeminado eunuco” y “damisela pusilánime”, por negarse a ensuciar de barro su carro dorado por el simple capricho de un mozalbete demente. Tales piropos no fueron del agrado del gigante del Epiro, que se jactaba a todas horas de su virilidad, aspecto sobre el que no consentía ultraje alguno. Dispuesto a defender su hombría a toda costa, Iorax aceptó reunirse con Androcles en el circuito de carreras, al que llegó con su séquito de incondicionales, colocándose junto a su oponente y menospreciando con la mirada los corceles de su rival, a la vez que proclamaba a los cielos su pesar ante el vergonzoso papel que representaba el auriga de su derecha.

El carro de Iorax era magnífico. Relucía como el utilizado por el dios del sol para elevar cada mañana el astro de fuego sobre el horizonte. Sus caballos lucían bocados y arneses de exquisito diseño, en consonancia con el casco y la coraza, complementos del aristocrático atuendo del epirota. Pretendía impresionar con cada detalle al joven Androcles, que disponía únicamente de un carro sin llantas, perteneciente a un conocido de Dión, y de su maña manejando las riendas de sus dos uncidos corceles de pelaje rubio oscuro.

Un adolescente hizo sonar su trompeta de bronce cuando los dos participantes estuvieron situados en la línea de salida. El relinchar de los équidos y el traquear de las ruedas de los carros inundaban el aire. Un grito de Iorax acalló al público. Los temores de Androcles, adormecidos por aquel estrépito, regresaron a él devolviéndole a la cruda realidad. Hizo restallar el látigo para azuzar a los caballos y tiró violentamente de las riendas. Iorax había arrancado con ventaja y debía espabilar si no quería quedar derrotado antes de empezar siquiera.

El público aplaudía con pasión al invicto campeón mientras el pobre Androcles quedaba cada vez más rezagado. El polvo se pegaba a su rostro como una maldición y el viento volvía contra él sus encrespados cabellos. Todo intento de ganar parecía inútil. Tarante, Licandro, Timón y Dión, intentaban apartar la vista de la pista para no ver a su amigo perder la apuesta, o lo que era peor, la propia vida.

—No debiste de darle el visto bueno —se lamentó Licandro, tapándose los ojos—. ¡Ese tipo es una bestia! Androcles tendrá suerte si no termina enredado en las riendas, arrastrado hasta quedar despedazado.

Tarante propinó un golpe seco en la cabeza de Licandro y le reprochó ser pájaro de mal agüero, pero justo antes de que se iniciara una disputa entre ellos, los gritos del público bajaron de tono, y para su sorpresa, ya no era Iorax quien recibía los vítores, sino que era Androcles quien acaparaba toda la atención. El deslenguado forastero se hallaba de pie en el pescante de su vehículo gobernándolo en perfecta simbiosis; a la hora de la verdad, la tenacidad del muchacho había dado sus frutos, porque el carro de doble baranda de Iorax había resultado herido de muerte al chocar una de las ruedas con un pedrusco, que había provocado la rotura del eje, el vuelco de la biga, y la precipitación a tierra de conductor y caballos a media vuelta de la meta. Ante el asombro de la multitud y de sus propios compañeros, Androcles cruzó como si tal cosa la señal de llegada, se apeó de un salto de la tartana prestada y su grito de júbilo al saberse ganador hizo retumbar el suelo bajo sus pies. La gente, contagiada por su entusiasmo, festejó a su vez la victoria con una gran ovación.

—¡Vuestro amigo es un suertudo! —exclamó Dión.

—Nada de eso, Iorax iba demasiado rápido para un terreno tan pedregoso. Le ha perdido querer dejar tan atrás a Androcles —opinó Tarante.

Afortunadamente para Iorax, el batacazo no había resultado fatal, apenas si le había causado unos cuantos arañazos sin importancia, aunque los hirientes comentarios le hacían sangrar por dentro. Las bromas herían en lo más profundo al campeón derrotado y a sus decepcionados compatriotas, sobre todo porque les recordaban que por su fatuidad perdían de la forma más tonta su vez para ver a la pitonisa, y en consecuencia habrían de esperar un mes entero soportando humillantes cotilleos y chistes malintencionados sobre la deshonrosa jornada.

Tarante y los demás corrieron hacia Androcles y lo auparon a hombros; todos los que no habían sufrido pérdidas económicas por su causa le sonreían y felicitaban a su paso, olvidando que en un principio le habían tenido por un idiota. El muchacho estaba tan emocionado, que al ver a Dión con el pase de los epirotas en la mano, no pudo evitar estrecharlo entre sus brazos hasta que un gemido lastimero le advirtió que no debía excederse en su alegría. Deshizo el abrazo con delicadeza, le besó en la frente y manoseó los cabellos grises como un niño juguetón, pero cuando hizo ademán de alzarle, Dión se cuadró dispuesto a no dejarse tratar como un muñeco.

—Reserva tu efusión para una manceba de buen ver, que yo soy casi un anciano y no estoy para tales arremuescos… ¿Veis como valió la pena? Ahora os resta acudir al templo y atender a lo que se os revele, y por lo que a mí respecta, no cabe decir que lo que pedí por mis servicios ha resultado ser un precio más que justo, ¿no creéis?

Tarante no estaba muy convencido, pero ya se hacía tarde y no quería quedarse a comprobar si los de Epiro iban a mantener su promesa o a desentenderse de lo pactado. Por esto les encomendó que recompensaran al pesado de Dión y que le dispensaran lo que fuera necesario para el ritual, tras lo cual corrió hacia los portones del templo de Apolo, donde por primera vez en su vida iba a enfrentarse cara a cara con su destino.

Gracias a la propuesta del astuto Dión, lo único que tuvo que hacer Tarante fue ofrendar el pélanos, una gran torta de miel en el altar a las puertas del templo y esperar a que le dieran permiso de entrada. Al poco rato le llamaron por su nombre, o mejor dicho, por el de Iorax, y entró con Dión, al que encargó sacrificar un corderillo en el fuego de Hestia.

La atmósfera de la sala donde ardía el fuego resultaba asfixiante. El espartano pensó que era a causa del humo de las oblaciones, pues desconocía, como el resto de profanos, que los sacerdotes quemaban también puñados de incienso, beleño, láudano y toda clase de substancias aromáticas e inductoras del trance, cuyos efluvios la Pitia aspiraba antes de recibir a los consultantes.

Tras sacrificar Dión el cordero añojo a Hestia, Tarante penetró en las vedadas estancias, escoltado por los cantos que advertían, reiterativamente, que debía obrar bajo pensamientos puros en la casa del dios. Fue conducido hasta un departamento separado de la habitación oracular por una cortinilla. Atontado por los penetrantes aromas, se sentía flotar. Probó a mirar a través del tejido liviano, pero el ángulo en que estaba colada la profetisa impedía que la viera. Ningún consultante podía tener contacto visual con la Pitia, que sentaba en su trípode de oro, con los pies colgando, se agarraba a las anillas laterales para no volcar. Se decía que el mencionado trípode estaba situado junto al sagrado laurel de Apolo y sobre la grieta sagrada, una apertura a las profundidades de la tierra de la que ascendían extraños gases que facilitaban el estado de éxtasis, momento en el que la muchacha se dejaba invadir por la divinidad, pasando de una voz enigmática a ininteligible. Cuando esto ocurría, un sacerdote se encargaba de traducir los sonidos inconexos y de darles sentido según lo preguntado.

Tarante no tuvo tiempo de acostumbrarse al claustrofóbico locutorio, nada más serle anunciada su presencia, la Pitia habló desde lo alto con una voz que no parecía proceder de una niña, sino más bien de las entrañas de una gruta oscura y tenebrosa:

—Un consultante extraño tú eres,

dices de Argos ser y de parte de su rey venir,

mas no traes pregunta escrita sobre el porvenir.

—Lo siento… —dijo Tarante nervioso y confundido. Era desconcertante; en su presentación a los servidores se había hecho pasar por el representante de la delegación epirota, y que eran de Argos era lo que llevaban fingiendo desde su llegada a Delfos. ¿Cómo podía saberlo? Con la excitación de la carrera de carros había descuidado el detalle de traer la consulta por escrito, pero ella ya lo sabía antes de que el sacerdote auxiliar se la pidiera.

—No lo debes sentir, tú corazón habla por ti —continuó la Pitia, haciendo una pausa en la que Tarante la escuchó aspirar con fuerza y bisbisear palabras incomprensibles, para luego proseguir con voz clara y fuerte:

“Agudos serán los escollos,

furiosa la ventisca,

el delfín rojo agoniza,

los que tres eran, uno son,

la cabeza del rey de su trono rodó”

Tras pronunciar tan misteriosas palabras, la voz de la Pitia perdió el tono enfático y cavernoso y se tornó dulce como una rosca de vino al decirle:

—Fundarás una ciudad en la costa, lejos de aquí, en el oeste, si la suerte anda contigo. Has escuchado la voz del dios, sigue ahora tu camino.

El sacerdote indicó a Tarante que el tiempo de la visita había concluido y que debía marcharse. Tarante se sentía en una nube; en una mezcla de la saturación de vapores embriagadores, de las exhalaciones subterráneas de las que la muchacha elegida recibía la inspiración, y seducido por la cálida y melodiosa voz que se había dirigido a él al final. La pitonisa, una vez poseída, no hablaba nunca utilizando su voz femenina ni respondía con predicciones que no pudieran interpretarse de mil y una maneras, y sin embargo, Tarante había recibido de ella un mensaje preciso, que tenía en las primeras rimas su concreción. Irían hacia el oeste, pero el lugar exacto lo marcaba un poema inextricable. El asistente insistió de nuevo en que se fuera, aludiendo esta vez a la larga cola de personas que tenían tanto derecho como él a ser recibidas, y el joven, despacio y tratando de no perder el equilibrio, se levantó y abandonó las estancias oraculares.

Decían que cerca del trípode estaba el ónfalo, el ombligo del mundo, representado por un huevo de mármol al que se ligaba un hilo de lana, que junto a una rama del laurel sagrado era sujetado por la Pitia para conectar con el plano divino. La tierra, considerada no más que un disco rodeado por el océano, tenía su centro marcado por el ónfalo, por lo tanto, Delfos se hallaba en mitad del mundo conocido. Para Tarante, dejar atrás el templo era como alejarse del punto con más energía del universo. Cuanto más avanzaba más se aclaraba su cabeza y desaparecía aquella sensación única que se había apoderado de él en el reservado. Ignoraba lo que había sucedido en casa de Apolo, pero recordaba los versos del oráculo, que era lo importante. Se los habían gravado en una tablilla de barro que debía dejar secar al sol para fijarlos y que había guardado en la bolsa que pendía del cordón que entallaba su túnica corta.

Licandro fue el primero en verle bajar la escalinata trastabillando, hablando solo, como si estuviera ido, y fue también el primero en correr a echarle una mano y asaltarle con sus cuestiones.

—¿La has visto? ¿Cómo te habló, lo hizo directamente? ¿Qué te dijo acerca de nuestro futuro?

—Sí es negativo no te lo guardes. Estamos listos para oírlo —aseguró Androcles, cruzando los brazos como muestra de firmeza ante un aciago pronóstico.

—Sí, seremos fuertes, Tarante —corroboró Timón, no tan convencido.

Pero Tarante no les escuchaba, se había quedado sin fuerzas, como si acabara de superar una tempestad en pleno mar y sus miembros sintieran de golpe todo el peso de la fatiga caer sobre ellos. Se sentó en el primer peldaño y se adecentó el manto sin pronunciar palabra, luego miró a sus impacientes y extrañados amigos y exclamó.

—¡No le hice la pregunta! ¡Me contestó sin que tan siquiera se la formulara!

—¿Cómo dices?¿Cómo pudo entonces contestarte?

—Porque es la Pitia, bobo —respondió Androcles a Licandro, agachándose para hablar mejor con Tarante—. ¿Te anunció algo interesante?

—Supo que no era Iorax sin verme ni escucharme; me leyó el corazón y entendió que necesitamos un lugar al que dirigirnos para empezar de nuevo. Esa es la cuestión que nos ha traído hasta aquí, la que iba a trasmitirle al sacerdote que la acompaña justo cuando ella se me adelantó. Dijo que yo venía de Argos, pero seguro que sabía que tampoco eso era verdad. No me quiso descubrir. Recuerdo que vaticinó:

“Agudos serán los escollos,

furiosa la ventisca,

el delfín rojo agoniza,

los que tres eran, uno son,

la cabeza del rey de su trono rodó”

—¡Por las sombras del Hades! ¿Qué significa?

—No lo sé Androcles, pero hay una cosa que sí sé, algo que me reveló de forma más comprensible, aunque menos de lo que me hubiera gustado. Bien, si os sirve de consuelo, deciros que también dijo que fundaríamos una ciudad en algún lugar lejano, en el oeste. Lo tengo por escrito.

—Vaya, así que definitivamente no hemos de volver a casa…

—Sí, Licandro, siento desilusionarte.

—¿En el oeste? ¿Una ciudad? ¿Nosotros? —repitió Androcles confuso.

—Esas son palabras mayores y me sobrepasan, pero es lo que me dijo.

—Si debemos partir hacia poniente… cuanto antes lo hagamos mejor —aconsejó Timón, que no había sucumbido a los encantos de Delfos como Androcles y que como Licandro pensaba en sus compañeros.

—Sí, lo más sensato es regresar al barco y allí meditar cómo proceder, pero si no os importa, me gustaría quedarme una noche más en Delfos.

—¿Una noche más a la intemperie? ¿Para hacer qué?

El mutismo de Tarante era suficiente para Licandro, que le conocía mejor que a sí mismo.

—Mira Tarante que te conozco desde niño y sé de tus flaquezas…

—No sigas por ahí, que cada día me recuerdas más a Apamea.

Había ocasiones en que Tarante era tan inconsciente como Androcles y le hablaba de la misma forma, aunque cojearan de distinto pie.

—No me sonrías burlonamente; tu madre tenía razón cuando decía que estás urgentemente necesitado de himeneo.

A Tarante no le hizo ninguna gracia el comentario de Licandro sobre su imperiosa necesidad de matrimonio y mucho menos las risotadas que lo habían seguido. No podía evitarlo, aun con su recién estrenada responsabilidad como capitán, algo más fuerte que el sentido común se adueñaba de su cerebro y su voluntad. Solo había una manera de aplacar su mal. Al igual que ocurría con Androcles, cuando a Tarante se le metía algo en la cabeza no paraba hasta conseguirlo; la diferencia era que al primero le movía más su orgullo, y al segundo, su fascinación por el sexo contrario.

—Acuérdate de lo que me hiciste pasar con Hipodamia, ¿y para qué? ¿para añadirla a tu palmarés? —le retrajo Licandro, en tanto se calentaba la cena, reunido el grupo en torno a una pequeña hoguera.

—Lo de Hipodamia es agua pasada; ni me acordaba de ella ni creo que ella se acuerde mucho de mí. Quiero ver el semblante que se oculta tras la voz de la Pitia…si la hubieseis escuchado como yo también querríais saber que cara puede tener alguien que…

—Ni te acordabas de ella, muy bonito me parece. ¿Y lo depresivo que estabas cuando te rehusaba? Entonces yo fui tu paño de lágrimas hasta que capituló, pero la Pitia y sus compañeras están muy bien guardadas, y el castigo por entrar en sus aposentos es terrible.

Timón visualizó el castigo del que hablaba Licandro y se posicionó en su favor.

—Yo te ayudaré –dejó ir de pronto Androcles, en uno de sus arranques.

Licandro quiso callarle de una manotada, mas se contuvo como hacía normalmente y le permitió continuar.

—No pienso dejar que te metas en líos por querer ir tú solo; ten en cuenta que nunca has tenido que burlar a una guardia y yo en cambio soy un experto en la materia —alardeó, dando una palmadita en la espalda a Tarante ante la mirada asesina de Licandro, que como de costumbre se vio obligado a claudicar. Dos mentecatos eran demasiado para él, aun con el apoyo de Timón.

—No pienso correr riesgos innecesarios. Nunca volveremos a estar aquí. Quiero ver como es la pitonisa para…

—Para contarlo, ya sé —terminó de decir Licandro, resignado—. Supongo que nada de lo que digamos va a hacer que cambiéis de idea, lo que no implica que tengamos que ser vuestros cómplices. Timón y yo os esperaremos con los caballos a la salida de la ciudad; si no llegáis a la hora querrá decir que os han pasado a cuchillo por una chiquillada y partiremos sin vosotros. Alguien tiene que llevar el mensaje del dios a los que nos esperan en aquel miserable pueblucho.

Timón y Licandro se miraron esperando que Tarante lo pensara mejor, pero el príncipe no iba a renunciar a una oportunidad irrepetible como aquella.

—Me parece justo, se hará de ese modo.

Como otras veces, el ceño fruncido de Licandro indicaba que no estaba de acuerdo con lo que urdían, pero que a pesar de ello iba a estar a su lado como siempre hacía. Podía jurarle por lo más sagrado que se irían sin ellos, pero si existía alguien incapaz de abandonar a un amigo, ese era Licandro. Él no había percibido la hermosura de la Pitia concentrada en su auténtica voz y no comprendía que la ocasión era única. Ella le había hablado ya libre de la posesión, y aquello tenía que significar algo.

Resuelta la cuestión, Androcles expuso su plan a Tarante: explorar los contornos de la residencia de las profetisas a fin de localizar la habitación de la que tan fieramente había saeteado el corazón del príncipe. Ahora bien, tenían que acordar que el objetivo era que Tarante viera a la joven sin que ella pudiera verle a él. Nada más. Dar con ella iba a ser difícil, pero enfrentarse a sus protectores ellos solos, imposible.

Licandro y Timón esperaban que aquella locura fuera transitoria, su jefe estaba encandilado y no tenía dispensa, sin embargo era su guía de expedición y confiaban en que su compromiso pesara más que una barrabasada. Pero el destino dicen que está trazado y que ni el Padre de los dioses puede escapar de él.

Apolonia era la hija menor de unos pobres campesinos de la circunscripción délfica. Contaba trece años de edad cuando un forastero de aspecto inquietante, huésped de sus progenitores, la miró fijamente a los ojos y le dijo en un susurro: “eres una niña muy especial, Apolonia, tu sensibilidad está a flor de piel, pero nadie salvo yo podrá ayudarte a desarrollar tus capacidades”. El hombre de voz ronca había descubierto lo que hacía tiempo guardaba con celo para sí misma: su propensión a ver más allá de lo tangible. Aquella cualidad la convertía en un bicho raro, en una persona sospechosa, en alguien a quien temer, por eso, cuando el extraño de la larga túnica color ceniza se presentó como enviado del santuario de Apolo en busca de jóvenes dotadas de facultades adivinatorias, Apolonia, cuyo nombre era ya una promesa, no dudó en despojarse de su miedo y desconfianza, y con un hato de ropa zurcida como único equipaje y un beso de despedida de sus padres y hermanos, partió con el sacerdote al lugar al que su sino la enviaba, allá donde estaría segura a pesar de su incomprendido don.

En Delfos se había convertido, tras mucho estudio, meditación y esfuerzo, en una profetisa del templo, instrumento de la divinidad que le daba nombre. Al margen de esto llevaba una vida organizada y rutinaria, marcada por la férrea observación de las buenas costumbres propias de su persona, ejemplo de virtud y civilización, más allá incluso de las fronteras del mundo griego.

La sesión continua a la que había sido sometida el día anterior la había dejado física y psíquicamente agotada. A su regreso del manantial entró en su cuarto desenredándose los rizos dorados con sus blancos dedos, y sin percatarse de la presencia de una escurridiza sombra en la pequeña ventana, desnudó su cuerpo de koré.

A Tarante le sorprendió comprobar la poca vigilancia que realmente se destinaba a las pitonisas, al menos en los exteriores, pero no se detuvo a analizar el porqué y se lanzó a la aventura. Se encaramó a una planta trepadora cuyo tronco nudoso aguantaba su peso y accedió a la ventana de la cámara donde, por la mañana temprano, había vuelto a oír la cautivadora voz tarareando una canción de cuna. Escondida la cabeza tras la cortina que ocultaba lo que sucedía entre aquellas cuatro paredes al resto del mundo, Tarante escuchó los pasos de la muchacha entrando en el cuarto y el chirriar de la puerta al cerrarse tras ella; lo que no llegó a sus oídos fue el elegante movimiento de sus brazos y el imperceptible sonido de la túnica cayendo sobre una alfombrilla de esparto. El no percibir aquel gesto desencadenó los sucesos caóticos que siguieron: Tarante, armado de valor y faltando a lo subscrito con Androcles y sus amigos, abandonó decidido su escondite al empezar Apolonia a canturrear; saltó a la habitación y, al articular la primera palabra, se percató de la desnudez de la sacerdotisa, la que a su vez, al ver violada su intimidad, empezó a gritar presa de un ataque de histeria. El joven intentó en vano acallarla tapándole la boca, y ella, ni corta ni perezosa, hincó sus nacarados dientes en la mano que le impedía pedir auxilio, y, aprovechando que el sacrílego se retorcía de dolor, agarró su joyero de piedra y se lo estampó en mitad de la cara.

—¡Para por favor, no sigas! ¡No voy a hacerte daño! –balbuceó Tarante, como a punto de empezar a llorar.

La favorita de Apolo observó pasmada cómo de la brecha abierta brotaba un reguero de sangre; miró con detenimiento a Tarante y aunque estaba asustada, la verdad es que no le pareció un individuo peligroso. Pero la blasfemia era atroz y no podía salir indemne. Con la idea fija en mente de hacerle pagar con creces tamaño atrevimiento, la linda profetisa llamó a la guardia a voz en grito, arrancando la cortina y cubriéndose con ella al recordar que estaba completamente desnuda frente a su asaltante.

Los guardias se presentaron ipso facto en el dormitorio, abriendo la puerta a patadas con pasmosa facilidad; al verles entrar, a Tarante se le pasaron todos los males, se incorporó de un salto y corrió hacia la ventana, palpó con desesperación y rápidamente dio con la planta salvadora por la que había trepado y que le iba a permitir escapar de allí con vida, no sin antes despedirse de Apolonia con un furtivo y delicado beso en los labios. Uno de los guardias le siguió tronco abajo y el resto salió en busca de refuerzos para aprehender al sacrílego.

La profetisa no daba crédito a lo ocurrido, se pasó la mano por los labios profanados, y, aturdida, se recostó sobre los almohadones del lecho, suplicando a los dioses, Apolo inclusive, que no tuvieran en cuenta su ira inicial y permitieran huir al intruso, pues morir por un beso era castigo excesivo hasta para la divinidad más vengativa.

III. EL AMADO DE AMÓN

Junto a una jábega ocupada por nasas y redes que despedían un fuerte olor a pescado, Eurínome arrancaba los pétalos de una margarita con la mirada puesta en el mar azul e inabarcable. Tan solo habían transcurrido unos días desde que diera el último adiós a su madre y de la partida a Delfos de Licandro, sin embargo, el tiempo parecía solidificarse en aquel aldeorro de tal manera, que las horas tenían la consistencia de años y empezaba a pensar que ya no volvería a ver a su hermano. Tomó con dos dedos el pétalo que restaba para que la flor quedara despojada de su corola, y frente a sus ojos oscuros dejó que el viento se lo llevara lejos. Justo en aquel instante oyó el sonido de unos cascos y unas voces familiares que anunciaban el ansiado regreso. Se levantó de un salto y distinguió las siluetas de los anhelados compañeros aproximándose a las casuchas de paja y barro en las que se habían estado hospedando durante los tediosos días de separación; su corazón latió con fuerza al comprobar que su adorado Licandro hallábase sano y salvo, aunque no olvidaba que se había referido a ella como criatura frágil que jamás antes había sufrido. “¡Qué sabrá él de los sufrimientos de una niña!”, se dijo poniendo los brazos en jarras, “no permitiré que crea que he llorado por su causa; verán todos que no represento ninguna carga y que merezco estar entre ellos”. Persuadida de cómo debía comportarse, se dirigió con paso sereno hasta donde los cuatro viajeros explicaban ya, entre abrazos fraternales, su aventura en el mítico santuario. Tarante hablaba sin parar, emocionado ante la visión de la nave que les aguardaba anclada a poca distancia; a su lado, Licandro y Androcles le escuchaban con la indignación cincelada en el rostro, al no denotar en sus palabras indicio alguno de culpa por la descabellada ocurrencia que casi les había costado la vida.

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus