Vengo a conocer el lugar en que habita tu alma. Ya no puedes besarme, pero me queda el consuelo de saber que al fin te he encontrado. Contemplo por vez primera tu tumba y me gusta el contraste que forma el verdor del prado donde se instala tu morada y el blanco del mármol en el que leo tu nombre. Consigue evocar el recuerdo de mi ingenua esperanza de volver a verte y de mi inocente culpabilidad de niña.

Te traigo gladiolos blancos. Dicen que sus ramas apuntan hacia arriba como una lanza y representan la ascensión del alma al cielo. Los he elegido porque fueron las últimas flores que vi en tu habitación. Todavía estaban frescas cuando regresé de aquel fin de semana en la playa. Encontré, sin embargo, los armarios vacíos y silenciosos, gritándome al oído tu ausencia. Porque el silencio suena. Y en la cima de este cerro retumba el eco de tus últimas palabras en mi cabeza. Silba como el levante, que ha decidido acompañarme hoy y ha arrastrado a las nubes quién sabe dónde, para dejar el cielo de un azul cristalino, como tus ojos, tan parecidos al color de las aguas que surgen bajo el hielo de la Antártida. Nunca he estado allí, pero cada vez que veo sus imágenes en las noticias del telediario, me acuerdo de tu mirada y de cómo a veces me ponía de espaldas al espejo y deseaba que, al darme la vuelta, mis ojos se hubieran convertido en los tuyos. Repetía este juego sin cansarme, con esa paciencia que solo tienen los niños, que nunca se dan por vencidos. Pero el espejo me decía una y otra vez que la magia no existe y que por más que me empeñara, seguiría teniendo el iris castaño, oscuro como mi pena. Que la magia no existe y los milagros tampoco, que lo asumiera de una vez. Pero yo no lo escuchaba y seguía pidiéndole a Dios cada noche que te devolviera a la vida, o que al menos me dejara soñar contigo para darte ese beso que te había negado. Y antes de quedarme dormida ya te soñaba conmigo..

Era un sueño dulce, como imagino que fue el instante en que cerraste los ojos por última vez. O eso me contaron para que no sufriera. Fue mi hermano quien sostuvo tu mano para acompañarte mientras dejabas este mundo. Tan solo unos minutos de tránsito. Quién sabe si en el momento en que pasó la muerte a recogerte pensaste en mí y en la maldita profecía que estaba a punto de cumplirse.

Las paredes de la casa escondieron tus palabras, como él guardó en silencio que después de ayudarte a morir corrió a la calle para tratar de ignorar a la tristeza. Pero su alma ya estaba encogida, como en las cálidas tardes de primavera cuando, a punto de ponerse el sol, el cuerpo se contrae esperando a la humedad que está a punto de penetrar en los huesos.

Lo supe hace unos meses, cuarenta años después de que ocurriera. Y yo no fui capaz de decirle que la oscuridad quería insistir en tu recuerdo, que las paredes de mi habitación me pedían que escuchara atentamente, que así podría sentir tus pasos en el silencio. Tampoco le conté que el crujir de la madera de los muebles por la noche me traía tus palabras y entonces me concentraba y me veía quedándome a tu lado en vez de jugar a hacerme la escurridiza y escapar de ti.

Ese día lo decidí. Busqué entre los cajones de mi padre y encontré la forma de llegar hasta aquí. Ya sé que habría sido más fácil preguntarle dónde estabas o pedirle que me acompañara, pero nunca quise que conociera nuestro último secreto. No sería fácil para él saber que mi infancia estuvo marcada por la muerte de su madre. No sabrá que los hilos que tus manos tejían cada tarde se volvieron invisibles y nos unieron para siempre.

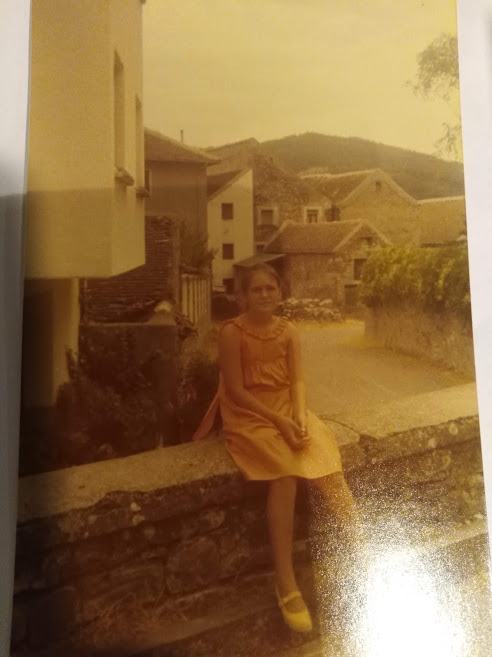

He venido sola para estar contigo, para disculparme. Quiero que sepas que he guardado para siempre tus palabras, igual que custodian las tumbas los secretos de los muertos. Ya no hay viento, se ha calmado. Cierro los ojos y me veo escapando de ti mientras me dices: “Anda, no corras, dame un beso, por si cuando vuelvas yo ya no estoy”. Observo de nuevo el verde de esta cima. El viento ya no agita los brazos de los árboles como queriendo atraparme. A lo lejos veo el mar. La hilera de lápidas blancas me impiden olvidar que, entre tanta belleza, la muerte se erige como señora, tan injusta como la culpa que asalta a una niña que ahora puede descansar.

VI Concurso de Historias de familia

VI Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS