A veces pienso en el otro, el que no me atreví a ser.

Karmelo C. Iribarren

Sales de casa temprano y echas a andar sin un rumbo determinado. Caminas mezclándote con la gente que se dirige al trabajo, hasta que decides subirte a un autobús, sin fijarte en su número. Al final del trayecto buscas una cafetería tranquila y te sientas a una mesa, junto a la ventana. Desayunas un cortado y una tostada con tomate y aceite, dejando pasar el tiempo mientras observas el concurrido ajetreo de la vida al otro lado de los cristales. «El secreto de toda esa gente―te dices― es saber hacia dónde se dirigen, sin plantearse otro destino posible. Tú, por el contrario, puedes ir donde quieras. O lo que es lo mismo ―concluyes, esbozando apenas una sonrisa―, no tienes a dónde ir».

De nuevo en la calle, paras delante de un quiosco y compras un periódico cualquiera, por no sentir las manos vacías. Entras en un parque que no reconoces, caminando entre los tilos del sendero principal hasta llegar a una plaza circular. A esta hora no hay niños en los columpios, solo abuelos charlando o jugando a la petanca. De vez en cuando pasa alguien corriendo, como en cualquier parque de cualquier ciudad. Cansado, te sientas en un banco y ojeas el diario sin interés. Un sol de finales de febrero se cuela por entre las ramas de los árboles. Te viene a la cabeza una cita leída hace tiempo: «La luz de un día soleado de invierno embellece todo lo que toca. Las mismas calles que un día nos resultan grises, desalentadoras ―continúas recordando―, por arte de magia resplandecen ahora ante nuestros ojos».

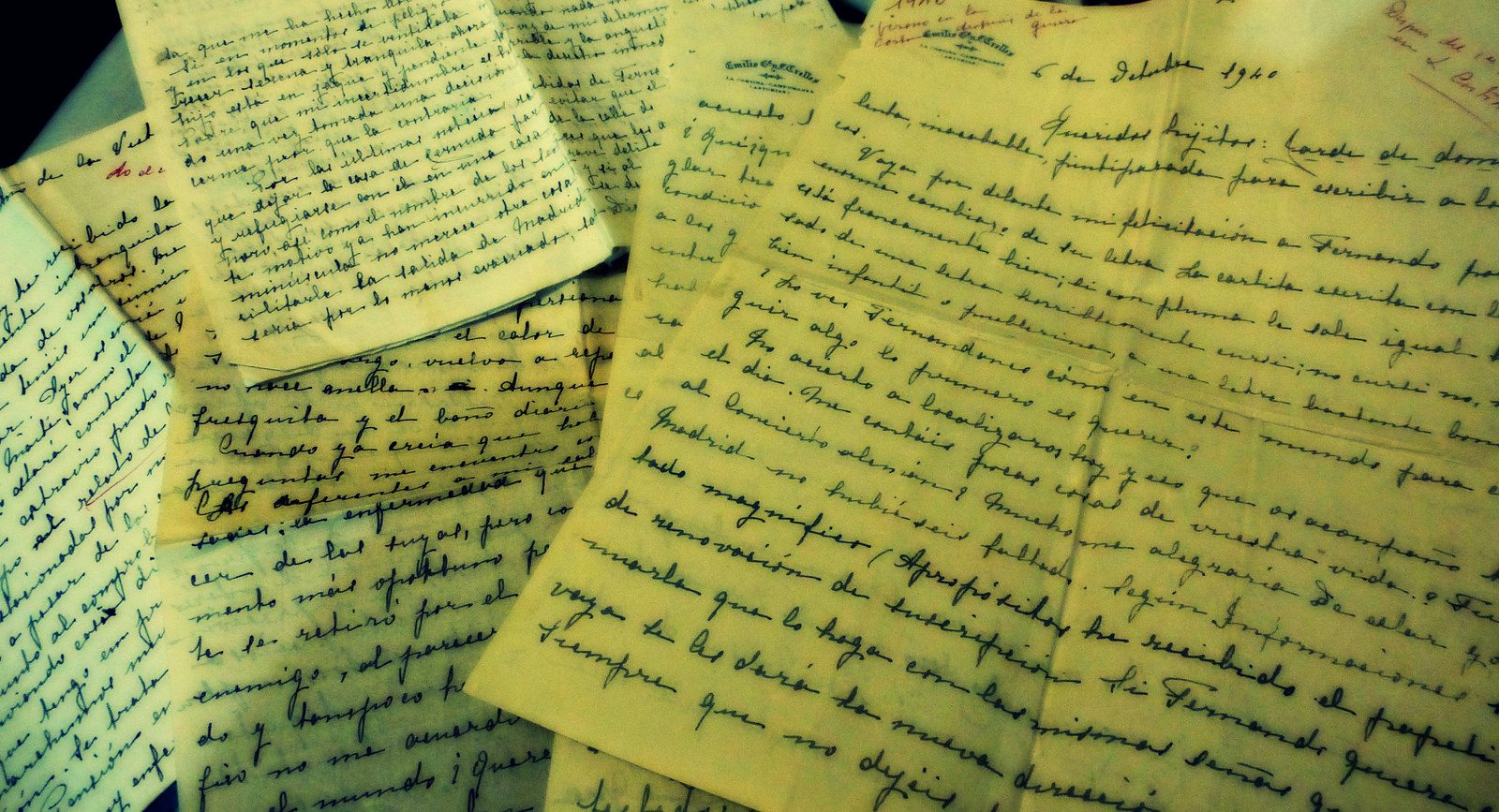

Frente a ti, junto a una pequeña cascada artificial, observas un árbol que te recuerda al que se describía en la nota que encontraste en el cajón de tu mesilla, la noche que volviste del hospital. Te acercas, y con curiosidad y nerviosismo palpas la corteza por detrás, hasta localizar el hueco del que hablaba la nota, y extraes de su interior un paquete de cartas atado con un lazo de seda. Para tu sorpresa, tu nombre figura como destinatario de toda aquella correspondencia. A escondidas, como si hicieras algo indebido, guardas las cartas en el bolsillo del abrigo y decides que es el momento de regresar a casa.

Refugiado en el asiento trasero del taxi te sientes a salvo de todo lo que la vida significa: amor, gozo, dolor, deseo, reconocimiento, frustración… Te invade un sentimiento cálido de sosiego, la tranquilidad de quien no espera nada.

Al llegar te miras en el espejo de la entrada y compruebas ―una rutina obligada― que sigues siendo el mismo que salió de casa esta mañana, temprano. En la mesa, apenas tomas un poco de sopa y algo de fruta; te disculpas torpemente, subes al cuarto y te encierras a solas con tu correspondencia.

No sabes cuánto tiempo ha transcurrido. Te despiertas sobresaltado, sin ser siquiera consciente de haber estado durmiendo. Dos personas ―una mujer y un hombre― han entrado en tu habitación. Por la forma en que hablan entre ellos, parecen policías.

―Su esposa dice que oyó lo que le pareció un disparo en el piso de arriba. Que subió corriendo, y al abrir la puerta encontró el cuerpo de su marido derrumbado sobre todas esas cartas.

Sí, son policías… y están hablando de ti. Qué situación tan extraña: por un lado te complace ser el centro de la conversación, pero al mismo tiempo te molesta que te ignoren, que actúen como si no estuvieras presente.

―Al parecer no había notado nada extraño ―continúa hablando el hombre―. Como todos los días desde que volvió de la clínica, donde estuvo ingresado por una fuerte depresión, salió de casa pronto y volvió a la hora de comer, como solía. Después se retiró a la habitación.

―Vamos a echarle un vistazo a esas cartas ―interviene la mujer policía, que parece estar al mando―, a ver qué pueden contarnos.

«Las malditas cartas. Cómo has podido ser tan ingenuo ―te reconvienes». Una vez que has empezado a leerlas no podías escapar; han sacado a la luz un pasado que creías enterrado para siempre. La cartas hablan, en primera persona, de alguien que solo pensaba en ascender, en conseguir lo que deseaba a costa de lo que fuera. Alguien que no se detenía por nada ni por nadie. Un hombre que necesitó llegar a la cima del mundo… para descubrir lo solo que estaba. Su caída en el abismo era el triste final de esta historia epistolar.

―¿Sabe algo su mujer sobre el contenido de las cartas? ―pregunta la inspectora, acercándose a mí con curiosidad profesional. «Quizá debiera decir a mi cadáver, pero no acabo de hacerme a la idea».

―Según cuenta es la primera vez que las ve ―responde el agente―. No las ha leído, pero está segura de que la letra con la que están escritas es la de su marido.

II Concurso de relato filosófico

II Concurso de relato filosófico

OPINIONES Y COMENTARIOS