Soy viuda. Desde hace veintisiete horas. Las cuento. Todas las horas sin ti.

Tengo veintisiete años. Igual que la tía Margarita cuando quedó viuda. Creo que nunca te había hablado de ella. Era un secreto oscuro de mi familia. Entre vergüenza y dolor. Quizás pensaba contártelo después. Y cuando llegó el después, ya estabas muerto…

– ¿Cómo se puede ser viuda con veintisiete años? – se lamentó Margarita aquella noche de noviembre en su pequeña habitación del último piso de una casa estrecha de color rojo sucio cerca del Puerto de Rotterdam cuando llegaron las policías y le comunicaron la muerte de su marido. Mi tío Manuel. Hermano de mi madre.

La casa olía a gatos, humedad y judíos muertos. Olía a sus miedos. Nadie había querido vivir allí. Margarita no tenía miedo de nada. Compró una gran cama matrimonial que ocupaba toda la habitación y la subió con Manuel al piso. Hicieron el amor donde la muerte se pudría por los rincones polvorientos. Por lo menos no hay ratas y estamos más cerca del cielo, decía mirando el mar gris inmenso fundirse con el cielo gris inmenso en la línea del horizonte. Lo besaba ávidamente como saben besar las mujeres mayores a los chicos jóvenes, arrugando las sábanas blancas bordadas con el ganchillo tierno de mi abuela y marcadas con las tres letras que sabía bordar sin saber escribir: M. G. D. La G perfectamente acabada.

La tía Margarita sonreía delante del policía confuso.

– Lo siento – dijo en su idioma raro. No fue capaz dar ternura a su voz con estas consonantes duras. Apartó la mirada de la cara hermosa de Margarita y se fue.

La tía Margarita se quedó sola. Las viudas están solas. Solas en sus casas, en sus camas, sentadas a la mesa o delante de la tele. Margarita no tenía tele. Tenía una cama demasiado grande para ella sola. Pronto se buscará a alguien, dirían mis tías y mi abuela cuando llegaran las malas noticias al pequeño pueblo de Zamora de donde huyó el tío Manuel con su fulana. Así la llamaban en el pueblo. Furcia, fulana, buscona. Todas las mujeres de la familia odiaban a Margarita y querían a Manuel. Margarita era mayor que mi tío y se rumoreaba que había matado a su marido. Envenenado. Viuda negra, araña peligrosa. Nadie había visto ni oído nada, pero se decía en el pueblo… A Manuel sólo le había preparado una sopa caliente, con habichuelas y patatas como se hacía en el pueblo y lo esperaba. No volvió. Le había matado su juventud, el olor del primer dinero ganado y el viento de Rotterdam cuando corría en su nueva moto hacia Margarita.

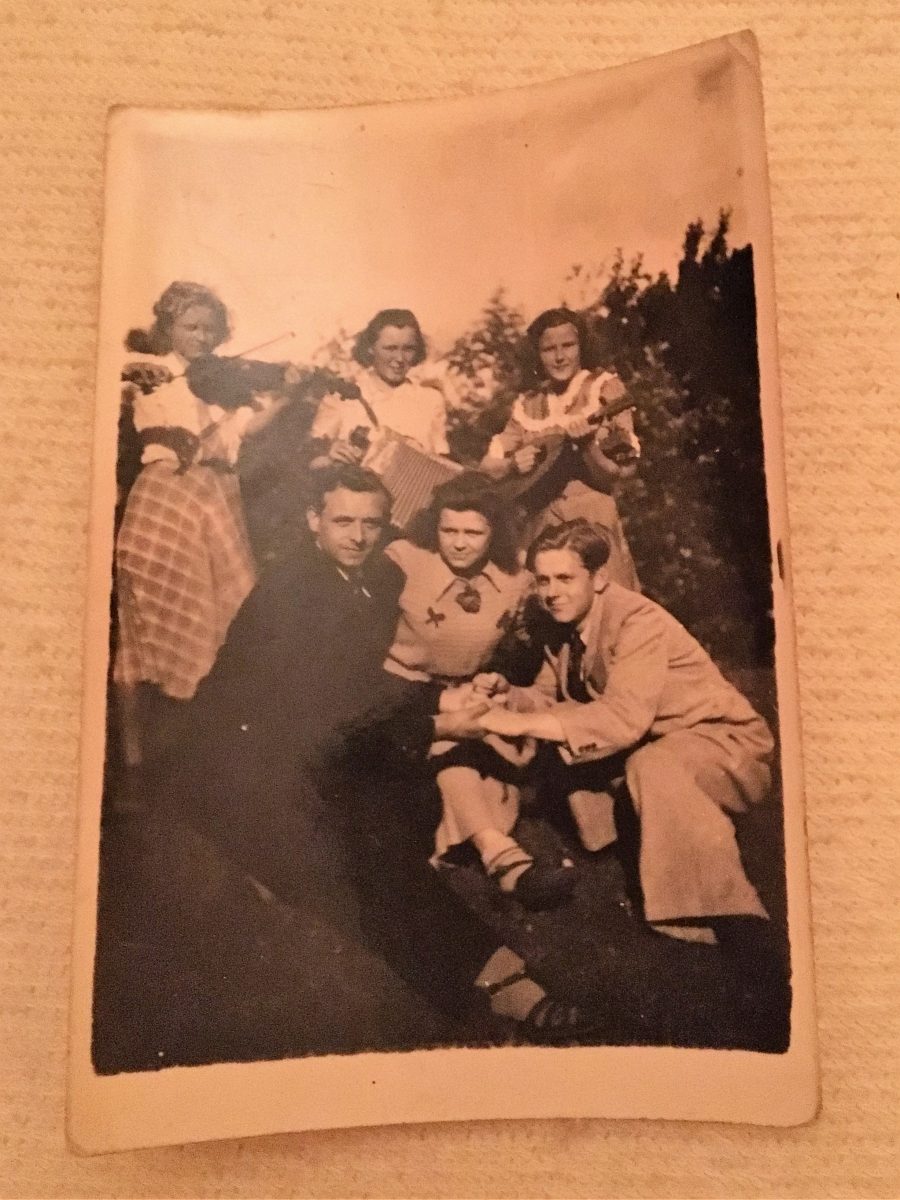

Te la enseñaría, pero en ninguna foto del álbum de nuestra familia aparece Margarita. Se ve al tío Manuel entre sus hermanas con la corbata que le había regalado ella. No se puede ver el color. La foto es en blanco y negro. Pero la corbata era rosa. Todo lo de la tía Margarita era rosa. Sus vestidos, su alegría, sus labios pintados. Tuvo que ser guapa, las mujeres de mi familia no hablan mal de las chicas feas. Además no le gustaba el campo y los burros. ¿A dónde vais? –preguntaba mi abuela metiendo las sábanas en la maleta de su hijo. Se fueron a Rotterdam, donde no hay tierra, ni burros, sólo agua hacia el horizonte. Ni siquiera sabe nadar, lloraba mi abuela. Es soldador, va a soldar barcos, le contestó Margarita despreocupada.

Te gustaban las mujeres fuertes, leonas en los negocios. Te hubiera gustado Margarita. Sin conocer el idioma empezó a vender muñecas de trapo hechas a mano con todo lo que encontraba a su alcance. Con las primeras cien ventas compró una cama y una botella de mal champán. A ti te gustaba el bueno. La Veuve Clicquot. También viuda, igual que yo a sus veintisiete años. Se llamaba Barbe Nicole, pero hoy día nadie la conoce por su nombre. Me hablaste de ella con admiración, abriendo una botella: François Clicquot murió dejándole cien mil botellas explosivas. Ella murió comercializando setecientas mil. Tú dejaste dos. Bebí las dos. Sola. No tengo don para los negocios. No soy ninguna femme d´affaires. Soy una mujer triste. Ella también lo era. Más guapa, más triste de lo que muestran las fotos. Sin rizos, sin libro en la mano. Llorando en su cuarto como yo. Como Margarita. Como María Rojas. Otra viuda. Otra leona. Su marido era panadero y tenía un pequeño negocio desde 1927, pero en la guerra civil matan tanto a los generales como a los panaderos. María quedó sola con dos hijos y un gran horno. Quedan veintisiete días para la Navidad y todos compran mazapanes Delaviuda. Quizás todo sería más fácil si tuvieras un negocio. Algo concreto, palpable donde pudiera sentirte, aunque fuera en un trozo de carne o unos zapatos. Zapatos de la Viuda. Sonaría bien.

¿Cómo ser viuda después de sólo unos meses de matrimonio? La tía Margarita no tuvo respuesta. Yo no me lo pregunto. No lo asumo. Sé que tengo que vestirme de negro, ir a misa, llorar discretamente. Atender a toda la familia que vendrá. Recibir los honores, respeto e incluso piedad que corresponden a las viudas. Pero Margarita y yo no queremos respeto ni piedad. No queremos setecientas mil botellas de champán, ni hornear pasteles. Queremos que vuelvan los besos de nuestros maridos y que estén de nuevo arrugadas las sábanas.

Miro nuestra cama. Tus zapatos, tus trajes. Corbatas de todos los colores. ¿Sabes? la tía Margarita no volvió con el ataúd de mi tío Manuel sino en su propio ataúd. Se ahorcó con la corbata de su marido. La rosa. Su favorita. No quiso ser viuda. Yo tampoco quiero. Miro tus corbatas. También tienes una rosa.

No soy capaz de matarme. Te la pongo. En tu ataúd. Estás guapo.

V Concurso de Historias de familia

V Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS