Por la forma de dirigirse a ella por teléfono jamás hubiera imaginado que hablaba con su hermana, ni que cuando dijo: “ese hombre se ha gastado mucho dinero en ti y en mi” estuviese hablando de su padre. Parecía que hablaba de negocios y no de familia. Lo deduje más tarde, cuando se dirigió a él como padre, no como papá, cosa que me sorprendió enormemente.

Me encontraba sonorizando una reunión en una importante empresa farmacéutica. Observaba cómo los hombres llevaban con sorprendente naturalidad unas atragantadoras corbatas y cómo las mujeres vestían trajes de ejecutivas a la última moda. Los miraba y los sentía lejos, distantes. Los oía hablar y no podía evitar pensar en las miles de corazas en las que estaban envueltos; eran superhombres y supermujeres que se mostraban más insensibles que un trozo de caucho flotando en medio del mar.

Cuando mi jornada laboral finalizó, fui corriendo a mi curso de clown semanal. Con la sensación de haber estado tratando con personas-caucho, tenía ganas de darlo todo en clase y así poder liberarme.

Los profesores nos tenían preparada una clase especial. Pusieron música emotiva y empezamos a caminar por un espacio que se me antojaba pequeño. En un momento dado, tuvimos que escoger un lugar del escenario y detenernos. Elegí el centro del escenario, me sentía fuerte, capaz de comerme el mundo. Nos pidieron que pensáramos en un momento de nuestra vida que nos haya cambiado, que haya supuesto un antes y un después. No lo dudé ni un segundo, tenía muy claro cual era ese momento.

He de reconocer que siempre he sentido cierto recelo cuando la gente usa frases del tipo: “como dice mi padre…” seguido de algún sabio consejo. Sentía envidia, pues no recuerdo ninguna sabia frase de mi padre, a no ser que tengamos en cuenta una que viene a decir algo más o menos así: “Más vale estar callado y parecer gilipollas que hablar y demostrarlo”.

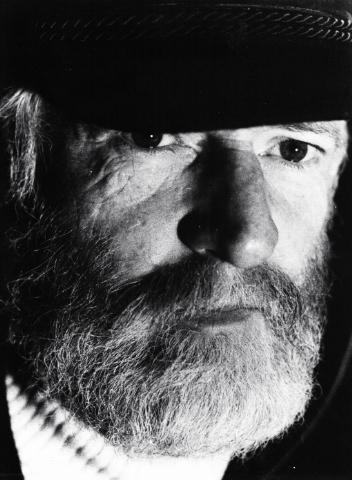

Pero hace unos años, mi padre me dio una de las mejores lecciones de vida. Estaba pasando por un momento bastante jodido. Le habían encontrado un tumor en la garganta y estaba empezando a desaparecer (mi padre, no el tumor). Su frondosa barba estilo lobo de mar se había desvanecido y había dejado paso a un cada vez más cadavérico rostro. Había perdido tanto peso que cuando le abrazaba temía romperle algún hueso. Estaba irreconocible, no era ni la sombra del hombre que fue unos meses atrás. Era una situación desesperante donde el único alivio era pensar que la quimioterapia diera buenos resultados, aún a pesar de lo hecho polvo que le dejaban las sesiones.

Tuvieron que hacerle una traqueotomía de urgencia, impidiéndole hablar durante ocho eternos meses, y un agujero en el estomago por el que mi madre le cebaba con comida líquida. También le obsequiaron con un tubo que le entraba por la nariz y le atravesaba el cuerpo, provocándole unos dolores terribles. Tenía un aspecto lamentable, pero nunca perdió el buen humor ni las ganas de seguir adelante.

De esa guisa me pedía que le acompañara al Bauhaus a comprar tornillos para arreglar su barco. Caminaba lento por los pasillos buscando tuercas y arandelas. Todas las miradas se clavaban en él. Imagino que la gente pensaba que ese hombre debería estar postrado en la cama de un hospital y no en los pasillos de una enorme ferretería. Como no podía hablar, se comunicaba a través de una libreta y un bolígrafo del que nunca se separaba. Me gustaba que la gente me viera con él. Me sentía orgulloso de mi padre.

Recuerdo el día que le hicieron «la traqueo», como la llamábamos coloquialmente. Estábamos en un pasillo del hospital. Mi padre en una camilla y mi madre, mi hermana y yo hacíamos turnos para deshacernos en lágrimas sin que mi padre pudiera vernos. Era una situación horrible, desesperante. En cambio él, tan jodido como se encontraba, apenas pudiendo respirar, se puso a contar chistes a los doctores que le atendían y cuando las enfermeras le pedían que extendiera un dedo para sacarle un poco de sangre, levantaba, con una pícara sonrisa, el dedo corazón a modo de burla.

En otra ocasión, durante las sesiones de «quimio», se levantó de la cama y comenzó a bailar con el pie metálico que sostenía los medicamentos como si fuera una perfecta pareja de baile y cuando, después de ocho meses sin hablar llegó el momento de pronunciar las primeras palabras, éstas fueron: “un, dos, probando, probando”. Para mi, como técnico de sonido, ha sido la mejor prueba de sonido a la que he asistido.

Pensaba en todo esto en mi clase de clown, llorando como un descosido. De nuevo nos mandaron a caminar por el espacio y a elegir un lugar del escenario. Ahora elegí un rincón, apartado, quería esconderme, me sentía vulnerable y quería desaparecer.

Hay quien piensa que hacer de payaso es cosa tonta, hacer perros alargados con globos y darse tartazos de nata en la cara. Hacer de payaso, igual que la risa, es un asunto muy serio. Me sirve para sentirme vulnerable, para conectar con la persona que soy, quitarme las capas de protección que socialmente nos ponemos y sentirme vivo y humano. Me sirve para no convertirme en un hombre-caucho. Me interesan los desequilibrios, la vulnerabilidad y fragilidad en las personas. Desequilibrios en el sentido de poder mostrar mis flaquezas ante los demás; es algo muy interesante y necesario. Todos somos seres frágiles que hemos aprendido a endurecernos como los callos de unas manos trabajadas, somos impenetrables como medida de seguridad, para evitar que nos hagan daño en la calle, en casa, en la escuela y en el trabajo.

Gracias por enseñarme tanto sin ni siquiera darte cuenta. Gracias por enseñarme que el sentido del humor, el buen humor, es una forma de vida; por enseñarme que la risa cura y te mantiene vivo. Eres un buen ejemplo de ello, aunque tu cuerpo ya no esté entre nosotros. ¡Feliz viaje, capitán!

V Concurso de Historias de familia

V Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS