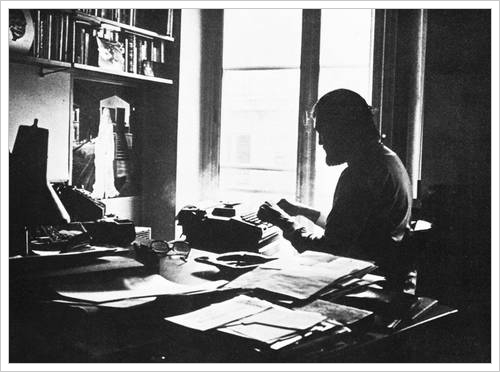

Apenas se había sentado delante de su escritorio cuando sintió una vez más ese extraño hormigueo en las yemas de los dedos. Llevaba toda una vida describiendo historias en sus relatos, narrando vivencias extraordinarias que hubiese deseado vivir en primera persona, pero que, más allá de aquel anhelo, siempre morían impresas en el papel.

Cada golpe de tecla de su vieja Olivetti era un paso hacia la aventura, a lo desconocido; un mundo nuevo que esperaba tras cada página, descubriendo cientos de lugares diferentes, palabra a palabra, paso a paso. Pero esta vez, sus manos petrificadas quedaron mudas. Sin nada más que contar, se aferraron a la mesa para alzar, sobre su cuerpo viciado, el peso de los años. Sin dejar de mirar la inmensidad de su destino sobre el papel inmaculado, retrocedió lentamente, dejando tras de sí los miedos que le habían encadenado hasta entonces. Bajó las escaleras casi sin pensarlo y, al pasar junto a la mesilla de la entrada, cogió sobre la marcha su cartera, las gafas de sol y el sombrero que le había acompañado desde que alcanzaba a recordar, pero que jamás sacó a pasear más allá del jardín.

Instantes antes de girar el pomo de la puerta se detuvo solo un segundo, permitiéndose abandonarse al abrigo cálido de la duda, de la razón, del conformismo que tantas veces lastró sus pies bajo aquel techo; pero tras pasar ese segundo infinito, abrió la puerta con decisión y, con pies de autómata, comenzó a caminar sin rumbo fijo, concentrándose en cada paso, sin preguntarse a dónde le llevarían. Su corazón era un hervidero de emociones que fluían a través de sus sentidos, colapsando sus pensamientos. Siempre quiso cruzar el país, volar a otras tierras y surcar los mares, hasta asomarse al fin del mundo… y ahora sentía que nada podría detener su marcha. «Un paso detrás de otro», se repetía al sumergirse en un nuevo barrio, caminando con pie firme pero sin prisas, degustando la sensación de euforia que emanaba cada centímetro de su piel. Pese a que había recorrido cientos de veces a lo largo de su vida aquellas calles, al fin se atrevió a levantar la vista de la acera y mirar a la ciudad frente a frente, a sus gentes, su idiosincrasia… Comenzó a perderse por las calles, a caminar sin rumbo fijo, siguiendo el susurro que las esquinas silbaban para guiarle a un destino pactado en secreto, aún sin reconocerlo.

Caminó durante todo el día, hasta que el sol calló tras su espalda, junto a la ciudad que, por primera vez, reconoció como su hogar, y a la cual, al fin, se había preparado para dejar atrás. Anduvo toda la noche bajo un manto de estrellas que, aunque siempre estuvo ahí, jamás pudo observar; pues, el velo luminoso de la ciudad, siempre las había mantenido ocultas. Mientras pensaba en aquella paradoja, sin dejar de contemplar el firmamento, dijo para sí en un susurro: «A veces es mejor sumergirte en la oscuridad para poder ver.»

Había leído decenas de libros que hablaban sobre la estrella del norte y como desde hacía miles de años los viajeros se habían orientado siguiéndola… pero él no necesitaba un punto fijo en el horizonte, pues caminaba sin rumbo. Cada paso afanaba mostrar el siguiente, simplemente por el ansia de saber, de conocer que descubriría tras cada curva, cada arboleda, cada montaña o páramo. Todos sus miedos se desvanecían entre los acordes de una melodía que emergía desde algún lugar desconocido, envolviéndolo todo.

Deseaba con todo sus ser desafiar a sus sentidos y envolverse con olores sugerentes que le embriagasen, colores que volviesen a teñir su vida de pasión y desterrar el gris de los cimientos de una casa que, poco a poco, al fin, comenzaba a olvidar.

Pasaron horas, días, años, vidas enteras… hasta que finalmente el Este impuso su brújula impasible y el alba comenzó a vislumbrarse entre las montañas, arrojando tímidos rayos para calentar su alma helada por el rocío de la noche. Pero una vez más, la paradoja de la realidad mostró la ironía cruel que encerraba la naturaleza de su vida. Lejos de calentarla, su alma quedó helada, cuando la luz se coló por las rendijas de la ventana, mostrando la verdad que encerraba el día. Las sombras cedieron con parsimonia, desvaneciendo montañas en la lejanía que, tras deshacerse como el polvo, daban paso a los viejos muebles de su habitación. Los páramos se tornaron baldosas de mármol, aún más frías que la madrugada y las estrellas volvieron a perderse tras la ventana, ocultas por un velo de luz, que mostraba el giro interminable de un tocadiscos ahora mudo, que hacía tiempo, fiel a su cita inexorable, había llegado a su fin.

Mirando sus manos maltrechas, comprobó que la noche había durado más años de los que podía recordar, y bajo ellas, descubrió las teclas desgastadas de su vieja Olivetti, que una madrugada más, impasibles, habían narrado la historia de un viaje que, quizás en otra vida, alcanzó a recorrer y al que cada noche recurría, una y otra vez, para volver a revivirlo… paso a paso.

Esta historia se inspira en la fusión del viaje de toda una vida entre dos mundos: el real, ese mismo que nace en un estudio de Triana,

a los pies del río… un lugar mágico para recordar (el ocaso tras las llanuras de Masái Mara, los acantilados de Lagos, las montañas de Nepal, el amanecer tras los ríos y lagos de Estocolmo, los olores de un Zoco marroquí o las calles rebosantes de vida en Varanasi); y el imaginario, ese que se conforma de sueños, de deseos por conocer lo que has visto mil veces por televisión o fotografías, pero que nunca has olido ni saboreado, que nunca has alcanzado a tocar, con quien no te fusionaste, ni dejaste aún tu rastro… una parte de ti mismo, que pasará a formar parte de ese lugar para siempre. Ambos mundos confluyen en esta historia de recuerdos y deseos.

I Concurso de Historias del viaje

I Concurso de Historias del viaje

OPINIONES Y COMENTARIOS