-1926-

Estamos en verano, es media tarde cálida de finales de julio. Soy un niño del campo. Las cosechas marcan los pasos de mi vida: la época de la siembra, la recogida de la patata, la vendimia, el maíz, las castañas…La tierra, generosa, fructifica a su ritmo. No sufro explotación, pero he de trabajar. Algunos solo tenemos tierra y cielo. Cuando no hay labor, voy a la escuela.

Es un cuartucho desmantelado donde un único maestro intenta enseñar las cuatro reglas ( sumar, restar, multiplicar y dividir) a otros tantos pies negros como yo.

Nací en el 1918, predestinado a vivir la guerra civil española. Tengo otros cinco hermanos de los que heredo ropa y zapatos desgastados, ropas anchas de pobres, con mucha holgura por si llenamos la tripa.

Mi padre era un anarquista. Nos sacaban de la cama en las madrugadas de invierno, amenazándolo de prisión o muerte. Recuerdo su camiseta manchada de sangre y el susto en el cuerpo. Hasta el día en que se lo llevaron y nunca más volvió.

-1928-

Tengo que dejar la escuela. En años futuros mi dinero pagará un buen maestro que consiga pulir mis modales y mi lenguaje. Apenas tengo diez años y soy aprendiz en una fábrica de ladrillos. Metido en barro hasta las pantorrillas, parezco una mosca atrapada, engañada con la promesa de un delicioso pastel.

Mis dos hermanas mayores Ana y Dolores ya están sirviendo como criadas, José prepara los papeles porque se irá a Argentina en noviembre. Luis es mozo de labranza del terrateniente del pueblo, y el pequeño Andrés que nació sietemesino y enfermo, se pasa horas sobre una manta vieja, jugando con una figurita de madera.

Y servidor. Me llamo Enrique, pero todos menos la madre que me parió me llaman Raposo (zorro, en dialecto gallego). El hambre ha hecho de mi el rey de las erres. Soy rápido robando fruta, reservado con el rincón donde las guardo, rebelde con el párroco que me recrimina por ser un rufián.

Tengo responsabilidades de hombre. Mi cuerpo es larguirucho y fibroso, alto para la edad biológica que tengo, pero apropiado para la que he de representar -en la fábrica creen que tengo catorce-.

Mi madre trabaja el campo sola. Es ancha de espaldas, fuerte como un hombre.

Desde que mi padre falta le han salido arrugas en la cara, canas en el pelo de su gruesa trenza y callos en las palmas de las manos. La respetamos y la tratamos de usted. Las vecinas le dicen Doña Elvira.

Para ellas siempre será la señoritinga hija de los amos. La que se fugó a los diecisiete con José, el ilegitimo de la Barraquera -o sea mi padre- guapo a rabiar pero sin sitio donde caerse muerto. Y además revolucionario.

-1935-

Sustituyo los pies en el barro por la cara sudorosa delante de los hornos de la fábrica, donde el ladrillo cuece. He cumplido diecisiete años.

Regularmente José envía algo de dinero de Argentina. No pudo venir para el entierro de nuestro Andrés, pero ha hecho que su entrada en el Reino de Dios quede asegurada.

El cura ha cantado tantos responsos (oraciones fúnebres), que se ha quedado afónico. El dinero de José ha pagado un buen funeral.

La mesa de la vieja cocina terrena se nos está quedando grande. Ana y Dolores ya no viven en casa.

Faltando Andrés, solo quedamos Luis y yo. En cuanto cumpla los dieciocho partiré a Méjico con mi amigo Genaro. Estoy arreglando mis papeles.

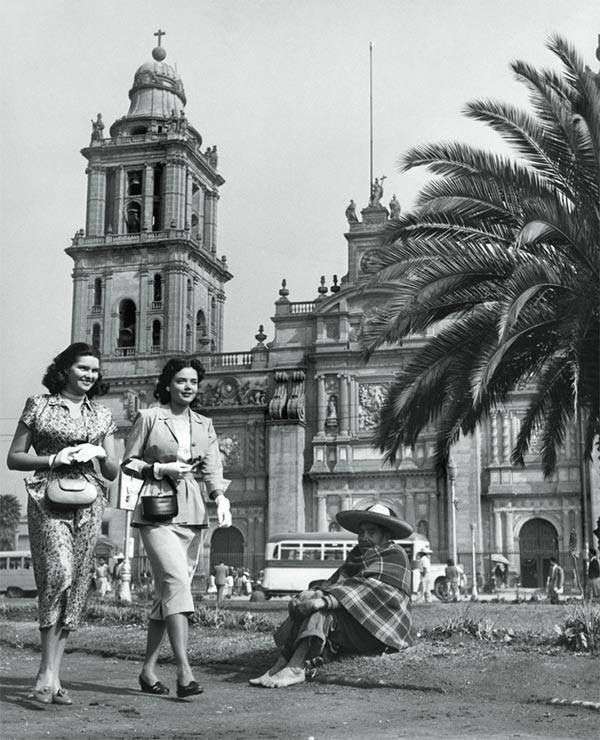

-1946-

Llevo diez años en Méjico. Me va muy bien. Soy el rey de las herramientas y piezas de recambio. Tengo además una hacienda con caballos y reses y un hotel. Todos me dicen Don Enrique. Luzco un bigotito recortado que complemento con un traje de buen corte y los mejores zapatos que un hombre de mi condición debe llevar, bien lustrados.

Madre ya no trabaja el campo. El dinero ha comprado su comodidad y su descanso. Vive con Luis y su familia.

-1948-

Falleció mamá. No llegué a tiempo para el funeral, pero me quedé tres meses en el pueblo. He decidido construirme una casona en un terreno que he comprado.

Aquí me apodan El Indiano. Siento morriña (nostalgia) cuando vuelvo a Méjico. El sentimiento es tan grande que empiezo a vender todas mis propiedades para regresar. El haber conocido a una bellísima prima tercera también influye mucho.

Cuando por fin se planta una palmera en el jardín de mi flamante casa, pido en matrimonio a Rosaura, el amor de mi vida desde el momento que la vi.

-1951-

Soy un hacendado de cuarenta y cuatro años, luzco una pequeña panza de acomodado y recibo los jueves en mi casa. En la misma mesa siento al clero, al alcalde, la guardia civil, el maestro, el viejo amigo Mantecas que es sindicalista y las damas del Club de Lectura de Rosaura. No está mal para el hijo de un revolucionario.

A mi puerta se arriman todas las asociaciones de beneficencia, saboteando por igual mi despensa y mi cartera. Mi corazón se divide entre mi bella esposa once años más joven que yo, y mis dos hijas gemelas Clarita y Bea. Aún espero un hijo varón que no llega.

-1970-

Ansiamos la democracia. Los devaneos políticos van y vienen. Siempre he tenido claro que seré generoso, pero no presto dinero, seré filántropo, pero no político.

Dios me ha hecho la trece catorce. Me ha cambiado una vida por otra. Por fin, en la cincuentena, he sido padre de un chico. Rosaura, en su embarazo tardío con cuarenta y dos años ha pagado con su vida por esta hazaña.

Al niño lo llamamos Andrés. Crece sano, pero sin madre. Mis hijas y las damas del Club de Lectura conspiran para buscarme segunda esposa. La candidata es una apocada maestrilla del Grupo Escolar llamada Remedios. No deseo casarme, pero cuando la conozco cambio de idea. Tiene una voz exquisita y canta boleros como nadie. Es como tener a Eydie Gorme cantando «Historia de un amor» en pase privado, solo para mi.

Nos casamos. Ella tiene veintiocho años. Como estoy hecho un chaval pongo empeño en ayudarla a hacer dos hijas, Laura y Clementina. Resulta buena madre para mis hijos. El verano de 1973 me da el ataque al corazón del que consigo recuperarme.

-1988-

La siguiente escaramuza me deja atado a una silla de ruedas. Un resbalón en la rampa de acceso cuando acudía con mi hija Bea a una revisión médica en el hospital. Estoy viejo y algo correoso. Mi espalda se quiebra como ramita de pino. Visito especialistas nacionales y extranjeros, hago rehabilitación. Al menos puedo mover la mitad superior de mi cuerpo.

Mi esposa sufre la crisis de los cincuenta y huye con su joven entrenador personal. Laura y Clementina se mudan a Londres con su madre. Mi fortuna paga sus gastos y los de Andrés que estudia en Estados Unidos.

Acabo solo en la Casa Grande. Viene a limpiar Adela, una malhumorada interina, tengo un cuidador fisioterapeuta que sabe como joderme si no me porto bien y a Lupita, mi cocinera mejicana que me alimenta a escondidas del indeseable que me cuida y que cree que el régimen me va a matar antes que a él.

Dios es generoso, no paso de la ligera barriguilla que tenía con cuarenta y seis años, y además conservo todo el pelo. Eso si, estoy canoso perdido.

En el Hogar de Jubilados me tiran los tejos a menudo. Hay ciertas damas sin escrúpulos a las que solo les frena el hecho de que estoy impedido para bailar Paquito el Chocolatero.

Claro que este bigotito que he recuperado estos últimos años y mi natural apostura hacen estragos. Por Dios, que ya tengo setenta y ocho años y varias nietas.

No sabría decir cuántas. Después de la tercera perdí la cuenta. Si, soy un machista, Gracias que mi hija Bea me dio nieto sucesor y bisnieto varón.

Uf! vuelven al contraataque las damas del bingo. Mi chófer espera en la puerta por si tengo que salir por patas jeje…

El tipo es colombiano, muy buen actor. Le sale bordado el papel de sicario.

Cuando nos topamos con algún pelmazo, compone su cara especial y dice:

-Don Enrique, ¿Le damos plomo a éste?

-No, Chamaco, que ya no nos queda sitio para otro bajo la palmera.

El pesado de turno con el susto aligera el paso. Y nosotros nos echamos unas risotadas gustosas, que me recuerdan porque debo seguir vivo.

-2021-

Me despierto y la intensa luz me hiere los ojos. Estoy en el hospital. A ambos lados de la cama, dos médicos y una enfermera comprueban aparatos. Acabo de despertar del coma.

Una joven rubia de larga melena sonríe con los ojos brillantes.

La conozco, pero ahora mismo no recuerdo. Los médicos me preguntan . SI, los oigo, los veo, siento los brazos, las piernas y estoy algo embotado. NO, no siento dolor, solo la garganta como un estropajo y me cuesta hablar.

En las siguientes horas mi mente se despeja. La preciosa rubita es mi pareja Elena. Yo me llamo Enrique, y he permanecido en coma veintiocho días. Una moto me tiró al suelo en un cruce de peatones y me golpeé la cabeza.

Recuerdo haber estado en una elegante salón con más gente. De entablar conversación con un anciano en silla de ruedas, también llamado Enrique, que me contó su vida. Al saber que era músico me enseñó una vieja canción de su juventud, que pienso tocar al piano de la Casa Grande en cuanto me recupere…

Elena dice que no he estado en ninguna sala. Lo habré soñado, pero recuerdo la canción.

Llegan mis padres con la abuela Beatriz. Soy su único nieto varón y nos adoramos.

Quince días más tarde, estoy en el salón con decoración anticuada de la Casa Grande. La abuela Bea ha empezado a tejer mantitas de bebé de nuevo. Es su forma de coaccionarme porque quiere que le de un bisnieto. La beso en la frente y ella me aprieta la mano.

Después de dos intentos al piano canto la canción que aprendí del viejo.

«Cuando la Aurora tiende su manto

y el firmamento viste de azul

no hay un lucero que brille tanto

como los ojos que tienes tú.»

La abuela se pone de pie, muy pálida.

-Enrique, hijo, ¿Dónde has aprendido esa canción?

-Me la enseñó un anciano en una silla de ruedas…mientras estuve dormido, Se llamaba Enrique también. Me dio un mensaje absurdo: » Dile a la Favorita que esto es como un hotel de cinco estrellas».

La abuela, a la que de niña apodaban» La Favorita» corre a la estantería y vuelve con un viejo álbum. Pasa las hojas y me enseña una foto.

-¿Era éste el anciano que te habló?.

-Hostias! es el viejo granuja.

– Tu bisabuelo Enrique, el que construyó la Casa Grande. Mi madre, la bisabuela Rosaura era una mujer guapísima. Tu bisabuelo que la adoraba, le cantaba a menudo esa canción. Ella falleció muy joven. Él y su chófer perdieron la vida cuando volvían de un sarao en la capital. Tenía más de ochenta años.

¡Ay, viejo zorro! ahora recuerdo que te oí cuando regresaba del coma hablándole a la bellísima dama de ojos azules.

-Ese pipiolo es nuestro bisnieto, pero no lo sabe. He tirado de influencias para que lo manden de vuelta a ver si espabila y prolonga mi apellido, Tenemos siete bisnietas y él es el único varón.

A su lado, el moreno cara de sicario pregunta:

-Don Enrique ¿Le damos puerta a éste?

-Si mijo si, déjalo ir nomás a plantar su propia palmera.

Y el grandísimo Rey de las erres se descoyunta de la risa una vez más.

Historias de mayores

Historias de mayores

OPINIONES Y COMENTARIOS