La guerra de la Triple Alianza

1864 – 1870

“…En veinticuatro horas a los cuarteles,

en quince días en Corrientes,

¡en tres meses en Asunción!”

Bartolomé Mitre

I

Antes del hierro fue la selva.

El agua, la arcilla, el viento,

la piedra secular, la lámpara del sol.

Los árboles ascendían prodigiosos

y el cielo descansaba sobre ellos

en la latitud de sus ramajes rumorosos.

Las aves lucían sus plumajes

y los animales cruzaban los crepúsculos

con la inocencia del arcoíris

luego de la lluvia torrencial.

Luego fue la conquista.

La esclavitud llegó en una lengua extraña.

La patria fue arrasada. La patria entera

conoció el peso del yelmo y de la espada

y la sangre veloz cedió a la garra.

La cruz llegó en la espada cabalgando

la vasta desolación del evangelio.

La independencia fue la revolución,

la chispa que encendió Fulgencio Yegros.

Las campanadas de la catedral

anunciaron el nacimiento de la patria nueva.

Bailaron hombres y mujeres en eróticas noches

el testimonio de la libertad ganada a tiempo

en toda la geografía paraguaya.

Llego el Supremo. Voltaire, Montesquieu y Diderot

lo aleccionaron y floreció la economía

con la sangre de sus martirizados.

La agricultura y la industria

fueran la fiesta de la raíz secreta

de los progresos. Diseminaron sus logros

y tutelaron el porvenir antes de la carnicería.

Fue el tabaco, el maíz, el pálido algodón,

la madera asombrosa y el hierro azul

sudando azul su fuerza portentosa.

Llegó el metal chocando el yunque

golpe a golpe. La prodigiosa metalurgia

en guaraní fue la voz de los progresos,

la nueva semilla, la fecundación

de la máquina y el hombre

Paraguay fue la mejor promesa.

Luego de la industria fue la envidia.

La envidia no llegó sola.

La mano del odio la condujo,

el temor, la imperial perfidia

fueron sus consejeros.

Entonces, la guerra sangrienta

se agazapó esperando su momento.

El inglés miró de reojo. Como el tuerto aquel

que ocupó Buenos Aires y su almirante

de oros salvajes sonando su bolsita de monedas robadas.

Nacieron los piojos imperiales

incubados en los primores de la sangre enferma,

y víboras de sombras se esparcieron

en todas las latitudes. La tierra fermentó

una matanza de magnitud imposible.

II

Cabalgando en la tierra Amazona de piedra

corona su cruz y diecinueve estrellas

rodeadas de laureles falsos. Es el imperio

parido en Europa donde se baila

una música de conquistadores.

Valses de sangre de muertos inocentes.

Es el Imperio en América, el de los matanceros

que afilan sus conquistas.

Espada encarnizada. Sanguinario hierro.

Pólvora negra. Escudo y martirio.

Prepara el barro de sangre,

músculos rotos, huesos quebrados.

Inglaterra le afila las garras.

Le susurra ambiciones, echa odio en su sangre,

hiel en sus suspiros, un alimento oscuro

en su vientre agita una tormenta roja.

Aguarda. Su arquitectura de muerte

espera amenazante en dirección precisa.

Estatuas de piedra negra miran

desde la estatura de sus tormentas el futuro.

Miran el progreso del vecino

y temen sus aritméticas, sus puras geometrías,

el alimento de sus ingenierías prodigiosas,

hasta temen sus verbos y sus selvas,

su manera de hablar la propia lengua.

Temen sus ríos, sus murallas de vientos

en las cúspides tórridas de sus vastas arboledas.

Temen y esperan la carnicería.

…

Buenos Aires, ciudad de La Trinidad,

de fiesta en fiesta fecunda su traición

en el frío fango extraído de la carne podrida

de los primeros muertos cuando la conquista.

Regurgita los restos de los usurpadores,

aquellos que cayeron de rodillas

en el modesto reducto de Pedro de Mendoza.

Una sífilis nueva pudre sus viejos tejidos.

Cortan a cuchillos sus promesas

como hicieron antes cuando nacía la patria.

Se los conoce siempre de rodillas

alabando las cruzadas de los exterminadores.

Son los mismos que renegaron de Belgrano,

los mismos que dieron la espalda a San Martín,

los mismos que celebraron la muerte de Güemes,

los mismos que traicionaron a Artigas.

Están atentos a la carnicería

y añoran el estandarte de Pizarro

y saludan el oro del Imperio Británico.

Afilan sus cuchillos contra una piedra

que supo beber una sangre extranjera

cuando las invasiones inglesas,

cuando se alzó Chuquisaca hasta Tumusla,

de Rincón a Punta Lara, cuando los treinta y tres

fueron una cruzada libertaria.

Traición sobre traición,

mentira sobre mentira,

sangre en el hoyo negro de una tumba

decidida en las lejanas capitales imperiales

cruzando el inmenso mar de las desdichas.

…

Y tras el río portentoso, secretea Uruguay

una insurgencia sombría,

flamea la guerra un estandarte amargo,

algo de pan viejo ya probado

y harapos temblando entre unas lágrimas

salobres. La invasión es una convulsión

oscura, un trueno rojo entre tambores rotos

y Paysandú resiste heroica el áspero hierro

de sus verdugos. Los colorados golpean

las puertas de la muerte y levantan un polvo turbio

entre los vítores de los martirizadores.

III

Edward Thornton

Thornton, el intrigante, el instigador,

serpentea en nombre de su majestad

la reina Victoria. Abomina al Paraguay,

alhaja su muerte, la promete bella.

Maldice sus árboles, sus cúspides verdes,

sus gruesas raíces que se hunden en la tierra

hasta el humus primordial que les dio origen.

Maldice sus ríos. Sus palpitantes orillas

tocadas por las olas que mecen una espuma

blanqueada por la luna plena.

Maldice sus cálidas noches entre sones de arpas

noches de fuegos oscuros, misteriosos,

en la que derraman las estrellas sus hogueras

y alumbran los amores y pasiones.

Maldice a sus hombres, a sus mujeres que se aman,

maldice a los niños que morirán en guerra.

Él habla el mismo idioma que Venancio,

comparten el lenguaje del degüello

y lo alienta a la matanza. El hierro acerbo

prepara sus condenas y Paysandú

será el ejemplo de lo que les espera.

Ladran los puñales sus augurios siniestros,

son perros de presa que se afilan las garras

para cortar la carne cuando lo ordene la reina,

Paysandú será el ensayo de los matadores.

La guerra devorará a la patria americana,

acabará sus nidos, desangrará hasta las piedras.

La guerra fratricida reunirá todos los crímenes,

arrojará el veneno de todas las muertes,

y Thornton, el intrigante, el instigador,

reirá satisfecho. La reina Victoria celebrará su risa.

IV

La heroica Paysandú

Venancio el degollador

cabalga su matanza.

Lleva la muerte a caballo.

De Cañada de Gómez

luce trescientas cabezas.

Mitre aplaude

el saqueo y el degolladero

y llama exterminadora

a la cruzada.

Mitre, el unitario,

el celebrador de la muerte.

Thornton, el intrigante, el instigador,

se da por satisfecho.

Su sonrisa de sangre

lo dice todo.

Venancio el matarife

hurga en la tierra

los huesos de Bicudo,

el primer defensor

cuando empezó la patria,

para arderlos en fuegos

de venganza.

Es su ofrenda al Imperio

a cambio de las treinta monedas.

El aire está caliente y abrasa.

Los defensores

tocan su espada,

y sus rosarios.

Esperan la muerte de a pie,

puro coraje,

besan de uno

la bandera sagrada.

Gómez es Paysandú,

la pequeña y heroica forma

de la gloria uruguaya.

Piriz es Paysandú,

estandarte y aullido

y todo valentía.

Son la patria inicial,

la que predijo Artigas.

Venancio y Tamandaré

se abrazan conquistadores

y prometen aniquilar

a los patriotas,

prometen escalofríos

extraídos de las mazmorras porteñas

que Mitre ha ofrendado

para la conquista.

Prometen amarrarlos

al árbol de la muerte,

cortarlos uno a uno

hasta deshacerlos

en un trozo, otro trozo

y dejar de ellos

tan sólo una ceniza,

una pasta de muerte,

un excremento negro

de los calabozos

del Imperio,

allí donde sus esclavos

soportan las cadenas

hasta despellejarse.

Paysandú resiste

hasta la muerte.

Toca el infierno

con su lengua la villa

y arden los hombres

como si fueran teas,

pequeñas teas humanas

que en humo se elevan

hasta hacer una noche oscura

en la clara mañana.

Los defensores mueren

de una manera heroica,

la única que saben

por defender la patria.

Es un azote nuevo,

un desamparo único,

una nueva conquista.

La libertad es arrasada.

Venancio, el verdugo,

Tamandaré y sus navíos,

Mitre con sus puñales,

miran hacia Montevideo.

La patria americana

observa su martirio.

Los matadores

afilan sus cuchillos.

Un luto extraordinario

envuelve la tierra

hasta desaparecerla.

V

Justo José de Urquiza

¿Por qué no se oye tu voz, Justo José de Urquiza?

¿Por qué no dices una sola palabra?

¿En qué lugar de tu hermoso palacio

la muerte pasa inadvertida a tus urgencias?

¿No es la muerte de tantos paisanos

la que se presenta ante ti, el coágulo abierto

como una flor de luto, el hueso astillado

donde el puñal llegó como una tiara negra,

el músculo roto, ardido, desdichado?

¿América ya no es América, entrerriano?

¿No oyes clamor alguno? ¿No comprendes las lágrimas

de todas las madres, todas las esposas,

todas las hijas que la muerte con su gangrena las condena?

¿Las novias que llegan hasta ti con su ramo de muerte

entre sus pálidas manos son sólo espectros

que despachas con una sonrisa cínica?

¿Tu galope aventurero no te conduce

hasta los que te llaman mientras el fuego los cultiva

en diminutas teas de color naranja?

¿Por qué no estás allí, donde las tropas

del Imperio ejercitan coléricas sus matanzas?

¿Paysandú, la del martirio imperial no te conmueve?

¿Paysandú la heroica, la desdichada joya de la Banda Oriental

es sólo polvo, memoria del subsuelo de la pampa uruguaya

desangrándose a manos de los degolladores?

¿Por qué le das la espalda hasta tu propio hijo?

¿La patria americana vale lo que una caballada?

¿Por qué no se oye tu voz, Justo José de Urquiza?

¿Por qué pactas con Mitre la muerte de la Patria Grande?

VI

Arrogante el metal entre fuegos y brillos

en Ibicuy tomó la forma del arma.

El espeso brillo de la espada corva,

el fusil rabioso con su salvaje boca,

el puñal ritual que espera huraño

cumplir con su faena.

Dieciocho mil soldados

llegan como surgidos de una invasión de patria

que dioses de la tierra ofrendan

generosos a la próxima guerra.

El fratricidio se acerca en grandes naves

o en trenes fabulosos o a pie,

descalzo, harapiento, lastimado,

y con ojos de niños, las manos apretadas,

los dientes apretados, mordiéndose los labios

escuchando palabras que nunca antes

habían sido oídas en boca de sus jefes.

El Imperio devora todo lo que toca,

dicen los hombres con voz ronca.

Es el Imperio caimán, es el Imperio cuervo,

es el Imperio rapaz que quiere las riquezas

y las fronteras nuevas y la tierra vigorosa

para llevarla en sus naves a donde un rey

desconocido dice que todo le pertenece.

Tabaco y yerba y madera y semillas

y el blanco algodón y los dorados peces,

el mismo ferrocarril a Trinidad y el telégrafo

que se estira en eléctricos hilos

más allá de la patria verde y calurosa.

Todo quiere ese rey de quien nadie sabe el nombre.

Los demonios pactan los repartos

en una eucaristía sanguinaria.

El demonio extranjero prepara sus empréstitos

que todos pagarán con generosa sangre.

Desde las cunas, las piedras bautismales,

las mesas mal servidas, las tumbas repetidas,

todos pagaran en moneda de oro

sus propias muertes hasta el exterminio.

VII

Venancio el degollador

cabalga sus degolladuras hasta Montevideo.

La flota Imperial se derrama en fuego,

sobre al agua, veloz, escupe la guerra

hasta las viejas murallas.

Mitre provee el fratricidio desde la otra orilla

del Río de la Plata. En Buenos Aires celebran

las muertes de los otros. Ya llegarán las propias

entre las rebeliones de los desobedientes.

Los aparaguayados no se rendirán nunca

y la insurrección será el verbo aprendido

desde los nacimientos de la patria.

El mitrismo feroz empuñará la muerte

contra todos los hermanos, el fratricidio es su manera

de arrodillarse al designio de los poderosos.

La guerra contra Aguirre en Yaguarón tuvo un sueño breve,

sólo un destello roto entre tantas matanzas.

Los Imperiales disfrutan su venganza,

el nombre de Ituzaingó les parece lejano

y entran a tambor batiente a izar sus banderas.

Guerreros extraños deshacen las fronteras,

desgarran los estandartes de la pequeña patria

y exhiben la muerte entre gritos de victoria.

El pueblo silencioso llora la patria de Artigas.

VIII

El río se abre como una reverencia,

se desliza entre láminas de pura espuma

y la luna nupcial, entre unos velos,

derrama su condición de novia enamorada.

Son salpicaduras plateadas de inocencia

las que llegan a las costas donde la guerra

se agazapa sudada, sanguinaria.

Desde la quilla de un barco de maderas férreas

un pez sin territorio hunde su aleta

en el brebaje espeso de una pequeña muerte

que se alista. El nombre que se grita no impresiona.

¿Quién es, después de todo, el Marqués de Olinda?

¿Un trueno rojo entre las olas rojas?

¿Un rayo verde entre misteriosos verdes?

¿La morada de fuego de un dios impredecible?

Un simple nombre para un simple barco,

lleno de niebla y noche y pocas vestiduras

y hasta algo de arcilla entre sus rudas vetas.

Los que navegan miran la noche desde sus distancias

y los que elucubran un abordaje entre banderas

suspiran añoranzas, esperando un milagro

que llegue desde un lugar inesperado.

La noche se hace una permanencia deslumbrante,

entre ruidos de golpes y acertijos de filos

el tumulto de un relámpago sale de entre la pólvora

y la guerra comienza casi sin mediar palabras.

Los navegantes, en silencio, las manos alzadas,

rinden sus esfuerzos a los guerreros

que rezan en voz baja a la selva de dioses

y se alistan para seguir su marcha.

IX

La guerra llega del tamaño de un abismo,

sus magnitudes no pueden ser medidas

porque los ojos no alcanzan su horizonte.

Al llegar encendida en pólvoras y sangres

el aire se caliente y se espesa,

tronca los árboles magníficos,

seca los ríos portentosos,

derrama en la naturaleza sus atroces trampas

y los hombres mueren tocados

por el curare que toda guerra lleva ligera

en sus entrañas. Mueren de un lado y del otro

con ligereza, como muere una hoja en el otoño

o se apaga una lámpara en el viento.

Mueren por días, por meses, por años.

Ascienden los soldados por el río Paraguay

a donde el recinto del Mato Grosso

espera en selva de colores tejidos por arañas

olvidadas en el tumulto de los vientos.

Hebra a hebra tejen altas noches

y enmarañan los cielos entre azules y estrellas

y el roció cae eterno sobre la tierra oscura,

sobre las pequeñas cordilleras de hierba

que son la morada de todos los insectos

que duermen los secretos de la selva.

Selva espesa, hierba grande de la muerte,

los paraguayos tocan el Mato Grosso

como si fuera sólo una espuma verde,

una herida de agua, un cielo borroso

entre las espesuras. Por el camino del Nioaque

suben de uno en uno la copa verde

de la selva hasta el secreto de las enramadas

que muestran sus cuchillas rojas

como se muestra un relámpago de sangre.

Coimbra cae en una noche enrarecida

y Albuquerque se rinde en la misma confusión;

luego serán Corumbá, Miranda, Dourados.

Mato Grosso parece una victoria

de sonidos verdes, rápida como el relámpago

repartido en todas direcciones,

el golpe del trueno en las enredadas nubes.

Parece un final, pero es sólo un comienzo.

X

“Este es mi ejército” dice el Emperador.

Hierro en la piedra, mineral de serpiente,

selvática nave, noche y muralla.

Hacia el Atlántico entre olas

lanzará el fuego del afilado trueno

echado amenazante a navegar la conquista.

Hacia la cordillera, delira, donde el Amazonas

trepa por las terrazas verdes de la selva,

empujará la tempestad de sus guerreros

hasta el manantial de cuarzo de las altas cumbres

para conquistar el cinturón de nieves

que corona la tierra como un granito blanco.

Bajará hasta Bolivia de la solemne piedra

y sus ráfagas de sangre libertaria.

Allí auscultará las murallas que emergen

como enredaderas de espadas y fusiles,

justo donde la Generala fue luz en la noche de piedra.

En los techos del Plata se promete las naciones

que supieron vencerlo en tierras y aguas.

Las pampas uruguayas todavía conservan

el rumor del Rincón, el fuego de Sarandí,

la piedra rota en Bacacay,

el temblor de sangre en el Ombú,

la radiante lanza en Ituzaingó.

El Emperador quiere venganza

y avanzará sobre la pampa uruguaya

para coronar el sueño cisplatino.

Lo ha prometido, dominará la geometría del estuario rioplatense

y extenderá más allá de las atlánticas tormentas

su dominio sangriento. Así lo jura ante las ásperas estatuas

de aquellos que conquistaron la patria americana.

El Emperador no duda de su félida argucia,

su garra portentosa y de su oscura arquitectura fratricida.

“Seré el imperio en Suramérica”, dice y rasca las tripas

de los muertos para encontrar un augurio que le dé certeza.

La reina Victoria, en su trono de sangre,

ríe y aplaude la matanza americana.

Ella se burla de esas ambiciones.

Sabe de imponer fronteras y deshacer naciones

y masacrar los pueblos al son de sus tambores.

La libra esterlina lanzará su tormenta

en todas direcciones. La mercancía encarnizada

gobernará los pueblos en nombre de su majestad la reina

y el odio del oro corroerá los gobiernos genuflexos.

Mucho antes que se supieran los secretos de las minas,

de la mita, la encomienda y el yanaconazgo,

su majestad de los mares preparó su propia conquista

entre el olor oscuro del hoyo de sus turbios patíbulos.

“Este es mi ejército” dice el Emperador

desde la altura sangrienta de sus dominios.

La leva es forzosa. Hombre sobre hombre,

cada uno su sueño roto, imposible,

arrastrando las cadenas que le impusieron

desde que llegaron aquellos que lo precedieron.

Muerto sobre muerto, sangre sobre sangre,

se hacen cálculos de vida y de muerte

en el ábaco de todas las miserias,

se hacen cuentas de guerras

en la que los hombres se descartan de a trozos

como unas nanas de cebollas viejas.

Los esclavos no tienen nombre,

son apenas un número contable en el Imperio,

una sospecha aritmética o sólo un intestino,

una marca de fuego en el pellejo negro,

un cuerpo, otro cuerpo y otro cuerpo.

No tienen apellidos. Sólo sonidos que recuerdan

la dicha que perdieron, el amor arrebatado,

la humanidad secreta y sumergida.

Son unas libras de carne,

unos ramos de piel curtidos al sol quemante,

una porción de sangre arreada a pedazos

desde los hoyos de la selva prisionera.

Son las dentaduras rotas y los labios quebrados,

los ojos desorbitados, la saliva salada,

el torrencial barro entre las uñas muertas.

El Emperador los junta como se apila el polen ciego

y los despide moribundos hacia la próxima muerte.

XI

Cuando la patria de Artigas fue sometida,

sonó la voz de Solano López

en todos los recintos tutelares de la patria paraguaya.

Las catedrales desafiaron el verbo del Imperio,

se irguieron mastodónticas y azulinas

soltaron los antiguos dolores para devolverlos

de su pasado de labios sellados.

La libertad crucificada sangró los siglos latigados

y los muertos gloriosos rompieron sus cadenas.

América fue un rayo, un cielo de garras,

una tormenta áspera de luna negra.

El mitrismo, la lengua muerta de patria,

consagró su traición y habló por la muerte

de la patria americana. Afilaron los carniceros

sus cuchillas, almacenaron martirios,

urdieron fuegos y agruparon escalofríos

para cortar la pálida carne arrebatada.

El hambre centenaria se presentó desnuda

cargando pestes y piojeras ancestrales.

El pan fue piedra, la piedra, piedra,

el agua, barro; la sangre, mugre.

Un escorbuto frío tocó las puertas de todos los hogares.

La triple infamia llegó en el filo de las bayonetas

montada como una madrastra odiosa.

XII

“En veinticuatro horas en los cuarteles,

en quince días en campaña,

en tres meses en Asunción”.

Promete la palabra quemadora del general

que dicta alegre su próxima matanza.

El extermino del Paraguay, su estirpe rota,

la destrucción de sus sabidurías,

el abrupto fin de sus aritméticas,

el destierro de toda geometría,

la quema de los libros, de todas las palabras,

se pacta en abril, en Buenos Aires,

en secreto mitrista para la felonía.

La cobardía es un traje a medida,

medallas de lata ganadas en batallas falsas.

Mitre, alza su mano de guerra

y promete matanzas, tierras y beneficios

que correrán a raudales entre la sangre joven

de todos los martirizados.

Lleva un puñal bajo la lengua

y su pluma excrementa las glorias del pasado.

No quiere hablar de independencia,

es una palabra ajena, una ilusión perversa.

¿Ni amo viejo ni amo nuevo? ¿Ningún amo?

El hidrópico enfermizo fue desechado,

su historia contada inofensiva.

¿Libres de toda dominación extranjera?

La caliente garganta de Medrano

fue echada al estercolero de la historia.

Mitre reescribirá las mentiras una a una.

Desacerá a Belgrano, desacerá a San Martín,

execrará a Güemes, abominará a Artigas.

Alabará la gloria de su majestad británica

y el patrimonio de su colonialismo,

se apareará nupcial a sus conquistas,

sus caudales, sus codicias, su quehacer clandestino,

y la ponzoña del Imperio será el néctar

que beberá en la calavera de los asesinados.

XIII

Paraguay se alza como un solo filo.

Sus muertos se alistan sangre a sangre

y tantean la historia a punta de cuchillos.

Son el tajo erguido a diestra y siniestra

y van a defender la tierra madre, la primera,

por la que se avalanchan los ríos verdes

que buscan sus desembocaduras

entre la sabiduría de las arboledas seculares

y el magma de las noches estrelladas.

Matacos bailan sobre los augurios de las viejas serpientes

que lucen sus escamas de pétalos de piedra.

Ellos prometen el combate paraguayo

en el que toda la naturaleza de las cosas

será lanza, cuchillo, fragante espada, muerte.

Predicen los guacurúes una constelación de aullidos

hasta el último instante de la guerra.

Macá, Nivacle, chorote, wichi,

suena la risa y la lágrima ancestral,

suena como un simple mensaje

y el pabellón originario en las alturas

se llena de ruidos de la acechante guerra.

A sus sombras se reúne el delicado temblor

de los yaguaretés sigilosos, dientes listos

para cortar la carne invasora,

garras afiladas rodando por las arterias.

El abipón extiende la lanza;

pueblo toba carga el río ancestral en sus espaldas

y el espacio del cuchillo en las alforjas.

El mocoví regresa desde la flecha del viento,

y entre las estocadas de las llamaradas verdes

que distribuyen sus aventuras hasta los árboles más altos

se agazapa para asestar su certera estocada.

El secreto de los mascoyanos

llega en las palpitaciones de la espesa selva

desde el recinto de la noche eterna,

en su justiciera cólera, en su odio cultivado.

Avá guaraníes, luna y cultivos

donde la tierra vertió sus secretos,

alzan en torres verdes todos los vientos,

los arroyos copiosos con sus dorados peces,

la unanimidad de las luces del cielo,

y tocan un himno indomable

que llega hasta las profundidades del silencio.

La libertad saca pecho y es una catedral

a donde van los hombres a dar sus últimos rezos.

Todo se conmueve en la patria paraguaya,

todos los muertos salen del subsuelo arcilloso

donde pace la raíz primordial de la historia

y se alistan hijos y padres que enarbolan sus puños.

La estrategia de las manos rudas

elabora todas las astucias de la guerra.

Hombres del reino verde,

de la lluvia copiosa sobre las cabezas,

de los vientos al galope oliendo a ráfaga

del color de la tierra espesa.

Hombres del reino de la luna jugosa,

de los archipiélagos de sus perfumes,

de los innumerables minerales rojos,

del fermento de sus barros empavonados,

de los rumores rituales de los matorrales,

de los hilos de selva, de los fuegos azules,

de sus pájaros lunáticos sobrevolando al relámpago.

XIV

Madre de las ciudades recuerda a sus comuneros.

Ellos le dan su estatura guerrera.

Entre el ramaje rojo saludan religiosos

al mariscal Solano López. Le dan un pabellón

fosforescente. Un caimán lo protege,

uña y colmillo son la defensa

y flamea lleno de luz encandilando.

Es el mismo Antequera y Castro quien bate el tambor

de la revolución temprana. Él le dicta letra a letra

las consignas de la soberanía. Su panameño ardor contagia,

le tatúa el coraje rebelde hasta las entrañas

y lleva a la cintura espada y pistola

para que el verbo de la independencia no nazca huérfano.

Será el mismo verbo, la misma constelación de palabras

que miles de bocas repetirán durante las batallas.

Fernando Mompox también asiste a los guerreros

del Mariscal. Su estampa es iracunda,

siembra patriarcal su salvaje patria verde

en las húmedas materias paraguayas.

Él es la misma Venezuela floreciente,

de venas verdes y de venas rojas,

ardiendo de sol desde la altura azul de las arboledas,

la antigua patria tropical donde nació

entre vientos multicolores y sonámbulas arenas.

La trae como una ofrenda a los guerreros

que soportaran la triple infamia de los perseguidores.

El pasado sale de su abismo y escribe

señales planetarias en la tierra paraguaya,

es una advertencia de sables y fusiles.

Es una advertencia de flores marchitadas,

una argamasa rota, una mancha de sangre,

una yerba terrible, un tabaco podrido.

Dice: “el Imperio disemina la muerte

en todas las latitudes y el mitrismo rastrero

suelta sus pústulas de la alforja podrida

de Venancio el degollador de la libertad americana”.

Dice: “Paraguay será invadido por la fusilería

de los regimientos con sus presidios a cuestas

y sus cadenas disciplinadoras”.

Solano López escucha cómo se esparce la guerra

palpando los confines subtropicales de su patria.

Reza bajo la cúpula del cielo y Dios lo escucha.

Recibe la guerra germinal de la independencia,

la primera de todas luego de la conquista española,

el primer filo, la chispa iniciadora, el germen de los fuegos

libertarios que el río Tebicuary preserva cascarudo

en minúsculas olas esculpidas a golpe de mareas.

La batalla de la muchedumbre primordial

estará en sus alforjas hasta el día que lo alcance

las tinieblas de la muerte definitiva.

XV

América desembarca en Corrientes.

La Patria Grande exhibe su alma entera.

Lleva los estandartes de otras contiendas,

las lanzas, el sobresalto de las espadas,

el estruendo de las pólvoras nuevas.

El entusiasmo de los jóvenes soldados

es ingenuo, como la luz de la tarde en la alameda.

La guerra sólo parece el espacio entre proclamas

y el diablo extranjero tiene lista todas las trampas.

Las armas paraguayas son aún un susurro,

un aliento caliente por la patria de Artigas

humillada por los cinco tratados de la entrega.

Los matadores de América enarbolan la guerra premeditada.

El exterminio comienza su macabra tarea,

la algara será el músculo muerto, el hueso triturado,

la sangre dispersada, el torbellino de la muerte,

lámina a lámina hasta que no queda nada. Nada.

Venancio el degollador cuenta la sangre

goteando de su espada. Su puñal desbordado

lanza hacia adelante su mortal puñalada

y espera, sólo espera, el momento preciso

de las decapitaciones. Él quiere en las picas las cabezas

de todos aquellos que enfrentan al Imperio

en cada polvoriento crepúsculo de la tierra correntina

en cada revuelta de la tierra uruguaya.

La muerte entra a la batalla pisoteando a los hombres

que marchan a la patria de Artigas a deshacer la afrenta.

La codicia devora la tierra, las infanterías

enarbolan sus sangrientas llamaradas

y escupen el caliente acero entre el sulfuro de la pólvora.

Las lenguas entrecruzan sus lenguajes,

se atolondran de órdenes de muerte.

Habla el Imperio en su idioma heredado

y muerde las palabras entre sus dientes.

Habla el mitrismo por la sangre,

por las uñas partidas, las lenguas resecadas.

Habla Venancio, el degollador,

habla por cada crimen, bandido impúdico.

La suerte ya está echada.

La sangre de América será extraviada,

será piedra consumida en la selva,

será agua podrida en la pampa arenosa,

será la rabia entre las barbas y salivas.

La destrucción es la hostia diaria,

el sacramento rabioso para cada soldado degollado.

El cielo es un cuervo que despliega sus alas

y vuela sus agonías en el temblor del viento.

XVI

Riachuelo

Aguas de bocas muertas, el río es ciego.

Los gritos llegan desde ninguna parte

y los fuegos derraman su rocío de muerte.

Las pequeñas olas baten la sangre que se espesa

a cada barro que asoma desde la hondura

del légamo de esa ceguera espesa.

Huele a azufre podrido, a algas muertas.

El Tacuarí surge desde una sombra que las lunas esparcen

por las rendijas del viento azul de madrugada;

navega en el silencio con su derrota a cuestas.

Pedro Ignacio Meza lo comanda. Él nada sabe que la muerte

lo ha apuntado en su furia. Parnahyba será su modo de morir

cuando exhale en Humaitá el último suspiro.

Va el Ygurerí como un olvido tras su espesada estela

y poco más atrás deja el Paraguarí un agrio perfume

que recuerda el instante del pánico del pez despedazado.

Yporá exhala su vapor caliente y el incendio del carbón

guarda la geología de los socavones de las antiguas minas.

Es un vapor que predice la catástrofe,

pero pocos, o ninguno, pueden descifrar su mensaje.

Se oyen sonidos venidos de la confusión de las sombras.

Mutilaciones. Quejas. Heridas. Muertes.

El río se desampara cuando el hierro lo atraviesa,

la noche es una tumba inmensa.

El Salto de Guairá sin su amuleto recibe el maleficio,

Ñaña Yaú, verdugo del Imperio, maldad infinita,

lo arrolla contras las piedras erizadas

y el abismo de la batalla devora en un instante

el pequeño fruto a manos del verdugo.

Salto Oriental junto al Marqués de Olinda

se deslizan entre palpitaciones, lejos, muy lejos,

de los puertos verdes de los ríos verdes,

justo frente a la Barranquera donde aguarda

la jauría de plomo de las cañoneras.

Pirabebé, y alguno más, cierran la marcha

hacia la derrota. Lunas ribereñas se acomodan

a cada lado de la herida y aprecian las embestidas.

Las lunas brincan de la Isla Noguera a la Palomera

y amortajan con sus brillos a los héroes muertos.

La patria es mutilada. No se oye una luz en ningún lado

y pequeños trozos de soldados

forman el último archipiélago de la derrota.

XVII

Yatay

Al Yatay lo abraza Kuruz Puku,

donde nace el Herrera y se hace aroma verde

y el beso de su espuma bruñe implacable cada orilla.

Yatay es también la altura y el esplendor

de la nube donde construye el cielo

su descanso azul. Alta palmera, torre verde,

terraza vegetal donde las aves lucen el arcoíris de sus plumajes

y el trino delicado de sus cantos se escucha desde las copas

sincopando las oraciones y las canciones de los vagabundos.

Por sus largas hojas baja el rocío en pequeñas escamas.

Una gota, otra gota, otra gota.

Ruedan como monedas de vidrio,

extienden una iridiscente lámina en la tierra

y dispersan en todos lados un légamo brilloso.

El Yatay desborda y empapa las espesuras,

y el Despedida también derrama lentamente

su materia al este de las cuchillas

que ondulan entrerrianas. Lomadas pequeñas, fortines

que la Mesopotamia irguió con rocas primigenias,

donde el ñandubay aparasolado deja su sombra mansa

y el algarrobo hace sonar el ruido de sus vainas.

…

El agua se extiende en el baluarte del espejo

como un abanico oscuro a cada lado de la tropa

y los soldados del Mariscal Solano López

se atrincheran zanja a zanja, árbol a árbol

y el lodazal al frente es una alfombra lúgubre

que se estira hasta la fortaleza de los enemigos.

Los aliados urden lanzas y pistolas, afilan sus odios.

Hablan en lenguas extranjeras sus demonios

que traman las muertes a punta de bayonetas.

…

Urquiza llama a defender la patria.

Acuden los paisanos de todas las regiones

entrerrianas. Llegan cabalgando los potros de la guerra.

Sable, lanza, fusil y cuchillo es toda su carga;

un mendrugo de pan y una buena mateada

consuelan las tripas ateridas de frío

en esas largas mañanas de agosto.

Esa caballería pregunta por la patria

y Urquiza les dibuja una mentira en el aire.

Pero el paisano no reconoce a su patria

en las palabras del jefe. Oye una tormenta de cuchillos,

una furia de fuego entre los filos de las bayonetas.

la pesadilla de la matanza americana.

Ve al Imperio soberbio vengar Ituzaingó a sus anchas.

¿Y el Imperio es la patria?

¿Sus barcos amarrados a los muertos gloriosos

del Riachuelo son la patria?

¿Los degolladores de Paysandú son la patria?

¿Los portadores de martirios

llegados de Buenos Aires, son la patria?

¿Cuál es tu patria, Urquiza? Se pregunta el paisano.

Urquiza dibuja otra mentira en el aire

pero la patria de la que habla se la va de odillas.

La paisana contempla el fratricidio que navega soberbio

y rompe la soberanía de las aguas.

La paisanada contempla al fratricidio

que amarra en la tierra sus desgracias

y las reparte como un fuego en todas direcciones.

O fratricídio fala em português,

promete entre dientes la matanza de Tiradentes.

El fratricidio habla con acento porteño.

El paisano reconoce ese voceo orillero

que acuchilló en Cepeda y Pavón

con tan distinta suerte.

El paisano reconoce el griterío.

Son los mitristas que vienen con sus azotes,

con sus pestes, con las pústulas

de sus traiciones bajo las pilchas remendadas.

Los comanda Venancio, el degollador,

el gran comandante de la carnicería

que espera carnear a los paisanos

para limpiar la patria de sus genuinos orígenes.

Y las mentiras que Urquiza les convida

entre mate y mate no pueden esconder la verdad

de la próxima desgracia americana.

Los paisanos huyen de la mentira de Urquiza,

lo dejan sólo con sus treinta monedas de oro.

Los aparaguayados se alejan de la traición

en todas las direcciones.

No renuncian a la América común, la patria grande

que se coció en fuego y ceniza

desde la muerte de Atahualpa hasta Ahui,

el último reducto de la conquista.

…

La mañana luce como una antigua joya,

brilla azul y el oro rojo del sol, deslumbra

molécula a molécula, iridiscente, una magnitud dorada

que alumbra a los hombres antes de la sepultura.

Abajo, el barro adivina la sangre

y se prepara para la eucaristía de los despedazados.

A cada lado de la batalla las tropas organizan sus matanzas,

alistan sus pudriciones, rezan entre los estiércoles

y el zumbido del mosquerío, gota a gota,

esparce el sonido del coágulo golpeando la tierra.

Avanza León Palleja al mando de los aliados,

la infantería a cara descubierta descarga su fusilería.

La caballada de Duarte, el paraguayo, a trote le responde

y sus caballos golpean la tierra hasta las raíces.

Lanza a lanza los hombres se matan unos a los otros

y el escalofrío de las bayonetas completa las muertes

desesperadamente. Hilos de sangre corren

y estiran una mancha roja por el barro inmóvil

que guarda en un subsuelo la extensión de la muerte.

América se desangra bajo los pabellones de la desdicha.

Duarte cae. Su revolver lo abandona en la rodada.

La espada lo acompaña. Lucha a cada lado de la muerte,

lucha, la espada rota y dos bayonetazos le abren la carne

como dos bocas rojas. Unos pocos infantes

cruzan el Yatay, heroicos y bravíos,

y las estocadas de las espadas

les asestan la muerte entre las tripas.

La derrota llega como un ave rapaz

y devora a los últimos que combaten.

Paraguay ha sido vencido.

Los prisioneros deambulan como sombras vacías.

Venancio reclama su porción de muerte

y fusila a los Blancos que caen en sus manos.

Los que huyen miran a la patria desde Yatay

y sólo ven la selva ardiendo un fuego verde

que todo lo consume hasta no dejar

más que una ceniza negra y una ceniza roja.

La muerte unánime esparce su genocidio como un manto

y hace cantar al urutaú su lúgubre melodía del espanto.

XVIII

Sitio de Uruguayana

Va a morir, no lo sabe el soldado,

donde la guerra de los farrapos,

donde acabó la ilusión republicana

en el arrebato verde de las planicies

extensas del Río Grande del Sur.

Toca el soldado las aguas del río

con sus curtidos dedos. Del agua al agua

pasa la espuma y dibuja una turbulencia

en el silencio de la arena blanca

y el soldado se mira en el espejo del río

justo antes de beber el agua por última vez.

Oye, indiferente, el tumulto de gritos que desembocan

en la orilla que se alarga en una línea clara

hasta perderse entre las resurrecciones de las plantas.

Es la caballería de Canabarro que relincha impotente

a una breve distancia y no puede llegar

a ningún lado donde las tropas del Mariscal

defienden sus fortalezas.

…

La dimensión de otras muertes llega desde Yatay.

Llega O centauro de Luvas, pero él no lo escucha.

Llega Venancio, el degollador,

llena de filos las manos sangrientas.

Llega Paunero, el de Cepeda y Pavón, el unitario.

Pero el soldado no escucha el asedio del cuchillo,

no escucha la embestida de la lanza,

y tampoco las pequeñas muertes

que en las balas de la fusilería llegan a Uruguayana

en manos de las infanterías

de los ejércitos de la Triple Alianza.

Él, simplemente, bebe el agua

y tal vez añora la casa, el árbol, la sombra,

el sonido de las lágrimas de quienes lo aman y lo esperan.

De la guarida de la muerte sale la bala,

es un granizo tan rojo y tan caliente

que entra en su corazón como un pequeño

galope rojo de la muerte.

Cae de tanta muerte, cae en el río, cae

y lo amortaja el agua que se vuelve roja

cuando la sangre se mezcla con la greda.

Allí queda inerte como tantos otros.

Estigarribia se rinde y hace desfilar la hambruna

frente a los vencedores. Hambre y harapos

por todo patrimonio y luego la esclavitud

en las fazendas del Imperio

y en los latifundios de la oligarquía porteña.

XIX

Pehuajó

La muerte es cosa menuda para el General Mitre.

Su té de las cinco le preocupa. El té negro

humedece sus labios y alaba su lengua.

Desde la poltrona cómoda de su cómoda carpa

observa el cielo como si fuera una sublime pintura

y el batifondo de la matanza no altera su calma.

Es un general bucólico, pluma y espada,

de canóniga sonrisa entre los labios

mientras los hombres se matan

a pocas leguas de distancia.

Los que mueren están lejos, después de todo.

Son gauchos de a pie que calzan botas caras

que un singular inglés le vendió al general

mientras bebían el té negro de las cinco.

Una bicoca del libre comercio

que sólo costará unas cuantas libras de carne

a cada condenado por la leva forzosa.

El general bebe su té y oye la balacera.

Escucha la sangre rota y ríe,

escucha a la multitud que astilla sus osamentas

a cada golpe de las bayonetas,

escucha el silencio hacerse harapos entre los fuegos

que se lanzan los hombres parapetados

a cada lado de la línea roja de la guerra.

Conessa cuenta las bajas una a una.

Son decenas los muertos y luego son centenas

que se apilan en una fracción de patria incinerada.

Novecientos soldados caen por la metralla

y Conessa, como puede, junta los fragmentos dispersos

de su tropa diezmada. Junta los huesos rotos,

los músculos partidos, la sangre entre el estiércol,

las dentaduras muertas, los nombres destrozados.

Reza lo poco que recuerda y no distingue

la espada de la cruz ni a dioses de demonios.

El Arroyo Pehuajó, que deslumbrara verde de sus hierbas,

se tiñe de rojo de matar y matar;

la geografía sangrienta de la batalla

lo coloreó del material humano necesario

para la despiadada matanza.

…

Ante el dominio absoluto de la muerte

Conessa clama por un auxilio que no llega.

Es la última esperanza ante la carnicería.

Sabe que Hornos está a caballo a la distancia de una legua

pero no lo oye llegar por ningún sendero.

Espera rabioso que Mitre ordene la ayuda,

pero es el té de las cinco, ¡cómo pretende!

Al general no le preocupa otro asunto

más que el sabor y el buqué de su brebaje.

La última pólvora detona su cólera incendiaria

y se apropia de la retirada de la tropa.

Todo está preñado de muerte; desventurados

los últimos soldados caen entre barros y sangres

y la noche los envuelve en su mortaja negra.

XX

Preparativos para la invasión

En Mercedes se reúnen los carniceros,

juntan sus crímenes y planifican

las muertes con especial esmero.

Sobre el cuero de un mapa Mitre dibuja

cada perfidia con su sangrante espada

y especula la aniquilación del pueblo paraguayo.

El Emperador repasa sus propios exterminios,

es experto en martirios. Ha roto esclavos

en toda la dimensión del Amazonas.

Los ha encadenado. Los ha amarrado.

Ha mordido sus carnes y probado sus sangres.

Ha dispersado sus huesos como astillas

para escarmiento de los rebelados.

A la distancia de una matanza espera Venancio

el degollador con sus banderas empapadas de sangre.

En su alforja de muerte lleva las decapitaciones

y la tibia sangre de los ejecutados

moja la tierra y eleva mogotes rojos de advertencia.

Espada a espada, pólvora a pólvora,

fuego a fuego, garra a garra, los usurpadores

alistan todos los azotes y parten decididos a la nueva matanza.

Es noviembre. El aire caliente de noviembre sopla

una pudrición de selva y carne muerta.

El río Corrientes, a donde llegan los inquisidores

con sus torturas al hombro, se revuelve furioso.

El río los mira matando a cada paso.

Matan las flores, las hierbas mueren,

matan las piedras y al viento matan,

matan a caballo, a pie, matan rezando,

matan riendo hasta agarrotarse.

El río tiene pena a cada espuma. Tiene pena de pez,

dorado pez que migra donde no estén los matadores,

tiene pena de ave huyendo de los esclavizadores.

El río tiene pena y no tiene consuelo.

El río, aparaguayado se subleva.

Las bayonetas, en venganza, cortan sus costas,

despellejan sus perfumes hasta la esencia viva

y liberan las ratas de las bodegas

que hunden sus hocicos saboreando

la eucaristía de sangres y excrementos.

Ante el río muerto desfilan los capitanes

con sus sangres al viento.

En Paso Lucero embarcan verdugos y puñales

y se juramentan agotar el filo de sus bayonetas

en las carnes curtidas de los paraguayos.

El viento sopla una luz muerta cuando los invasores

de la triple infamia atraviesan sus aguas.

Apretados en los barcos van hombres y piojos

y hambres y pestes y desgracias.

Venancio el degollador pide su propia matanza

y desde la orilla anegada del Corrientes

marcha hacia Yaguareté Corá y San Miguel

donde alistará sus próximas carnicerías.

El resto de las tropas machan a Bella Vista,

franqueando el río Batel donde el Paso Cerrito.

…

Es diciembre. Arriban las jaurías

a Rincón de Zeballos. Los invasores fatigados

hacen un alto. El calor huele a inmundicia,

a porvenir de un crimen perfectamente organizado.

Acampan entre vapores surgidos de las gredas,

y miran al cielo que les da una oscuridad de muerte.

Relámpagos verdes devoran sonámbulos la luna

y derraman torrenciales un silencio ancho y misterioso.

…

El descanso es demasiado breve.

La tropa tiene hambre y tiene diarrea;

un estiércol negro se mezcla con el barro

y enjambres azules de moscas azules

buscan los húmedos intestinos de los desgraciados.

El soldado quiere una carne asada,

un pan aireado, dulce aguardiente

y una miel de frutería nueva.

Volver a su ranchada, a la familia,

a quedarse entre las piernas de la mujer abandonada.

Pero los generales no tienen tiempo para las nostalgias

y mucho menos para las agonías;

apuran la marcha, gritan serpentinos los fusilamientos

que reparten a culatazos, para cada uno el suyo.

La tropa carga sus cicatrices e inmundicias

y vuelve a la guerra desde sus propias desgracias.

…

De Rincón de Zeballos marchan, unos hasta Ensenada,

al nordeste de la ciudad de Corrientes,

otros a Laguna Brava (Osorio, el brasileño los comanda)

y Venancio el degollador hasta San Cosme.

La caballada correntina desensilla frente a Paso de la Patria.

Una muchedumbre de espectros celebra:

la invasión anuncia el genocidio.

Los capitanes reparten degollamientos

a cada uno como hostias de sangre

y el dios perturbado del fratricidio

enarbola la mortaja para la patria asesinada.

XXI

Los comandantes preparan la invasión.

El extermino no será improvisado,

se toman su tiempo decidiendo la muerte.

Planifican los infiernos, las desgracias,

el hambre mortal, el odio sangriento,

los martirios matadores, la tempestad de la ira.

La patria será desmantelada azote a azote,

piedra a piedra, tierra a tierra,

río a río, selva a selva,

rancho a rancho, hombre a hombre.

Cuando no queden sino niños y madres

se repartirán su soberanía en pedazos

y harán una celebración extraordinaria.

Mitre será el agasajador y servirá

odios y mentiras en una larga mesa

donde el cuerpo de la patria será descuartizado

en todas direcciones. Repartirán sus frutos,

sus níveos copos de algodón, sus maíces rojos,

las alturas de los árboles centenarios,

los subsuelos de los minerales,

las esperanzas verdes sembradas

en cada estancia de la patria.

Los pocos que sobrevivan será esclavizados

en el Imperio atroz o en las estancias

de los oligarcas porteños.

Venancio el degollador, reclamará decapitaciones

pica a pica y el rumor de los degollados

sonará en la festividad la música de muerte

para celebración de las tropas invasoras.

El Emperador entrará en su caballo

blandiendo el exterminio como un estandarte negro

y hablará en portugués de la muerte

de la patria grande americana.

…

Los comandantes preparan la invasión.

Está Osorio cargado de invasiones,

lleva en su alforja el fracaso cisplatino

cuando soberbias y arrogancias

cayeron en Ituzaingó a manos de los bravos

de las Provincias Unidas.

Volvió a la patria de Artigas entre puñales y ladridos

a entronizar a Venancio en la matanza.

Pide verdugos nuevos para sus viejos crímenes

pero sólo hay esclavos para cargar con la guerra.

Los esclavos mataran a los hombres libres

y jaurías imperiales de rabias y colmillos

devorarán a esos muertos de la patria invadida.

Los esclavos volverán a sus cadenas

y morirán de hambre o de pestes, dará lo mismo.

A punta de bayoneta Mitre reúne otras tropas

que se aparaguayan sin remedio y huyen

de la traición mitrista como pueden.

Venancio completa de odio su falange asesina.

Cincuenta mil hombres miran a Paraguay

desde las costas argentinas y escuchan absortos

las arengas sanguinarias de los capitanes.

Tamandaré gobierna los ríos con su escuadra

y va y viene de Itapirú e Itatí decidiendo

dónde desembarcará la muerte

…

Fortaleza de Itapirú imperio de la roca

sobre el agua la luna sumergida en la espuma

delega su capitanía blanca en Purutué

isla de gallos ruidosos que alborotan el aire

con sus cantos oscuros y redentores

la sangre joven desembarca poseída y ojerosa

en la majestad de las orillas que descubren las olas

empujadas por los grandes navíos

que trascienden la oscuridad con sus vapores

que se elevan hasta la cavidad del cielo

donde las estrellas derraman sus espesos brillos blancos

e iluminan la guerra en las cabezas de los combatientes

dibujan una corona blanca a cada uno

para que se vean los unos a los otros

cuando la metralla baja con su carnicería a cuestas

para romper la carne en trozos los huesos en astillas

los hombres mueren entre el temblor del río

mueren pálidos de cuchillos de ardientes plomos

mueren de bayonetas que cortan todo a su paso

mueren en cada arruga del río mueren sin predecirlo

y un humo rojo señala como un colmillo la derrota

de los reunidos en Purutué donde cantos los gallos

la heroica muerte de los defensores de la patria ultrajada

XXII

La invasión

Bajo el antiguo cielo de la patria

llora el Urutaú su triste canto, llora.

Los invasores llegan con sus horcas,

sus degüellos a cuestas, su avalancha

de matanzas. Desfilan sus saqueos

y despliegan los pabellones de la destrucción.

Vienen a no dejar piedra, viento, lluvias,

selvas, arroyos, ríos, manantiales.

A exterminar los caimanes silenciosos,

a despojar de colores al guacamayo,

a silenciar al pájaro campana,

desollar los aullidos del mono saraguato,

ahogar el gruñido del jaguareté,

a cortar los perfumes a bayonetazos,

a destrozar las arpas para que ya no canten

y sepultar los encantos de sus melodías,

a exterminar las voces familiares,

el idioma, la memoria, la alegría.

Por donde ellos pasen no quedará otra cosa

que la fatiga del fermento de la muerte,

una cruel gangrena tenebrosa

brotada de sus armas invasoras.

…

El Mariscal Osorio comanda la avanzada

de la venganza Imperial contra la patria americana.

Su espada luce sangres que ruedan con el agua,

son gotones rojos, desventurados gotones

que llevan el nombre de los muertos

hasta mezclarlos en las raíces

subterráneas de la tierra negra.

Tamandaré, almirante de la carnicería,

navega la muerte a sus anchas;

navega el Paraná y el Paraguay

que se conmueven en sus profundidades.

Exterminan sus cañones las costas

que lucen rotos sus murales verdes.

Roto el lapacho, roto el quebracho,

muerto el guayacán, el palo santo,

destrozadas las enredaderas,

la hoguera de la guerra invasora

quema sus savias hasta evaporarlas.

Las aves abandonan sus nidos,

los árboles han muertos desde sus alturas verdes

y no hay rama donde reposar el vuelo.

Huyen de los invasores, de sus garras,

sus garfios, sus avalanchas de martirios,

huyen donde la patria todavía es segura.

Hasta la tierra huye cuando el hierro caliente

de las bombas la golpean como un oscuro puño.

Tamandaré, el almirante verdugo

ordena sus ráfagas de muerte a bordo de un navío

y destroza la geografía hasta agonizarla

en minúsculos trozos de la patria.

…

Luego del bombardeo rabioso

pisa Paunero el sagrado territorio.

Paunero el unitario, el de Cepeda y Pavón,

las barbas tintas en sangre

va al mando de las próximas rapiñas,

y a su lado el degollador Venancio

repasa los próximos saqueos. Sangre a sangre

el verdugo celebra el exterminio por venir

y sonríe satisfecho, el corazón lleno de odio.

Los invasores se reúnen y preparan el asalto

a Itapirú, la fortaleza reducida a ruinas.

Itapirú se vacía de patria por orden del Mariscal,

y la patria se repliega hacia los territorios

de sombras familiares, de vientos sabidos,

donde reside el movimiento de las raíces vigorosas

y el agua corre en secreto por los pliegues

de las tierras salpicadas de piedras,

donde se oye todavía claramente

la extensión azul de los amaneceres.

XXIII

Estero Bellaco

Estero Bellaco al sur tiene un perfume oscuro.

Los árboles en fragmentos azules reparten

sus sombras lentamente y el barro permanece

salvaje entre unas hierbas de color muerto.

Un golpe de viento llega desde Paso de la Patria,

carga aún la húmeda presencia de los suburbios del Paraná

donde los muertos deambulan náufragos

a la intemperie sin llegar a dónde sepultarse.

Ya pisa Osorio la patria paraguaya, soberbio

su pendón imperial se alza carnívoro, maldito,

en el pestilente mástil de los conquistadores.

Su avanzada llega a Estero Bellaco al galope rabioso

de la caballería y hunden su huella machacando

la tierra donde se funde hierro y estiércol de sus herraduras.

Venancio, el degollador, descansa sus decapitaciones

donde termina el día y empieza la sombra espesa

de la noche. Palleja, el mercenario, repasa sus crímenes

y con dedicado esmero cuenta el dinero de la muerte.

Los brasileños acampan detrás de una suave cuchilla

que repta azuleja a cada lado de la soledad del cielo

con la dulzura de un ademán divino.

Más adelante, donde avanza la guerra en su dominio,

donde cadáveres y fuego se harán una sola materia,

la soldadesca se abraza a la artillería como a la cruz,

y en la retaguardia se confían matanzas

los orientales que comanda Palleja.

…

En Estero Bellaco al norte, aguarda la patria su momento.

En la noche el viento busca su ráfaga plateada

y la luna cruza como una sortija blanca.

Diaz espera con la tropa que duerme con los ojos abiertos

la próxima mañana de la guerra. Los invasores confían

en sus cargamentos de muertes. Confían en sus crímenes

prolijamente almacenados en las bodegas

de sus naves invasoras. Los llevan con sus números,

con sus nombres, con el color del luto que derramarán

hasta el exterminio, los llevan como un elixir nefasto

que beberán en las lustrosas calaveras de los martirizados.

Díaz aguarda paciente el nuevo día, el nuevo sol,

su luz hilando cada nube a su paso, descubriendo

el sur del Estero Bellaco donde el territorio se estira

en una pradera a los gritos, hundida la espuela

en el barro y el estiércol que siembran las caballadas,

donde la infantería suda y la metalurgia de la artillería

agobia el suelo con su próxima pólvora.

…

Por Piris, Sidra y Carreta cabalgará la patria su sorpresa,

cuando la noche abandone su burbuja oscura

y salga la luz del alba como una espiga dorada,

se alistará el combate del acero, el trueno cabalgando

a través de la zozobra de la tierra machacada

en la esplendorosa geografía de las arboledas.

Cuatro batallones de infantería y cuatro de caballería

irán al frente, donde llega la nutrida muerte

cara a cara, cuerpo a cuerpo subida al filo de las bayonetas,

en el vuelo salitroso de la bala fundida con la pólvora,

en el golpe decapitador de las espadas,

donde es matar o morir y los puñales aturden

desollando a los hombres hasta sus blancas osamentas.

Tres batallones de infantería y uno de caballería

serán la retaguardia, agazapados en las arboledas

esperarán su turno para vencer las armas invasoras.

Los ramajes verdes serán sus escudos,

el viento arcilloso su máscara secreta

que ocultará el palpitante corazón de patria

combatiente para aplastar a los portadores de la infamia.

…

Díaz reza a Dios y Dios lo escucha,

a Él encomienda su destino guerrero.

El sol está en la cúspide del cielo

y su incendio verde toca la copa de los árboles.

Ha llegado la hora, desde el Estero al norte

por los tres pasos y a la voz del jefe,

entra la tropa al galope, rabia y relámpago,

suplicio del sable, aguijón de la lanza

para la herida voraz hasta la médula.

Las tropas imperiales huyen en desbandada

y detrás de ellas los orientales salen del combate

a refugiarse donde las piedras, donde los árboles,

donde las sombras, donde Venancio ve pasar

la peregrina muerte a su lado y la contempla

desamparado, balbuceando una orden

que nadie escucha entre las mutilaciones

que unos y otros se asestan desde el acero

de las bayonetas y los estallidos

de metales y pólvoras de la fusilería.

Toda la guerra se hace un solo momento,

un único movimiento del tiempo y del espacio

donde cabe la patria en un vapor oscuro

que sale de los heridos que arrastran sus dolores

más allá del límite de la resurrección.

Díaz no sabe detenerse, o ya no puede hacerlo.

Estira, implacable, la guerra por la geografía

arrasada del Estero, e infantes y jinetes

cubiertos de Paraguay sacan coraje

no se sabe de dónde. Chocan con la fusilería

del Imperio, con la caballería de los invasores

y el campo de batalla es un tendal de muertos.

…

Un sonido de acero llama a la retirada,

la patria invadida se repliega a sí misma

para cuidar a los hijos que empuñan la victoria.

Los caballos sudan muerte y sus cueros

negros gotean las sombras degolladas

por donde pasó la espesura de las espadas

y el escalofrío de las sangrantes bayonetas.

Cesa el combate. Se respira el acero del cuchillo

y en la piedra y el árbol quedan trozos de guerra.

Hay un montón de cielo roto en el Estero,

húmeda geografía de la sangre fresca

que en procesión deambula ebria

entre las cenizas muertas de los abandonados

a su suerte. Los invasores vuelven a sus carpas

a repasar los nombres de los muertos

y una jauría de espectros lame la muerte

estampada en la tierra como una oscura mancha.

XXIV

Camino a Tuyutí

Poderoso el enemigo se abre camino

con sus muertos a cuestas por el Estero Bellaco.

Por Piris, Sidra y Carreta lo ven avanzar

al invasor repartiendo matanzas como hostias

en dirección al norte donde acampa el cielo

el privilegio de sus luces macizas.

Los aliados apuran el paso sin descansar la espada,

avanzan entre espectros donde el barro

es un ataúd podrido. El viento llega en procesión

desde las latitudes de los campamentos

y el sol recalienta las llagas que hunden

sus hocicos en las carnes partidas de los hombres.

Los gritos militares suenan a cantos en las frías sacristías

donde recalan los muertos para el último sacramento.

En Sidra, donde las fortificaciones son apenas

pasta liviana de piedras y mendrugos,

estanca la derrota su linaje y la patria retrocede

descalza por el empinado camino de la espina.

Venancio, el degollador, empuja a los defensores

más allá de las cicatrices de los próximos combates

y en Paso Gómez, por el camino de Humaitá,

los patriotas reorganizan sus defensas.

El invasor acampa. Campo de Tuyutí,

campo hirsuto, aciago, ágil arruga de la pedrería,

ascético Estero de Bellaco al norte,

el invasor acampa a la breve distancia

de un soldado del otro, de un brazo a otro,

de una pierna a otra, cada mirada mortal,

cada palabra dicha, cada bandera izada

se palpan la muerte y se respiran boca a boca

la sangre en la saliva ante de la brutal batalla.

XXV

Primera batalla de Tuyutí

Tuyutí, barro blanco,

Tuyutí nuestro,

blanco campo

al galope la mañana,

el sol azul

se abre paso

entre las enramadas,

desciende serpentino

y espera.

Todo suena a guerra

encarnizada,

rabiosa,

sangran las voces,

las mordeduras sangran,

se hunde la palmada

en la espalda,

aturde el paso de las ratas,

los gritos de las bocas ardidas

de tanta dentellada negra,

aturde la lengua resecada

de mascar el coágulo,

de ahogarse

en la leche negra

de la madrugada.

A donde se mire

arrecian los fierros

implacables,

se predice

la turbulencia del sable,

el rencor de la espada,

la sangrienta estrategia

de la bayoneta,

donde la luz

se desgarra,

se descuartiza,

se desangra.

Tuyutí, barro blanco,

muerte roja,

golpe de sangre

en el blanco barro

paraguayo.

América se mata

rabiosa,

hostil,

ciega de porvenir

hasta que no queda

nada.

…

Marcó cabalga y empuña su espada ciega;

Díaz, desde el monte del Sauce,

por donde El Boquerón de Piris se hace rumbo,

alza una bandera que parece un pañuelo muerto;

Barrios asoma a los destrozos de la artillería

por el potrero de Piris donde no quedan esperanzas,

y Resquín, por los palmares de Yatayty Corá,

llega a la carnicería en su impotente galope.

Los golpes del combate no desmoronan

la Babel de las defensas aliadas

asidas a la tierra como brutas raíces.

Los invasores gritan entre la cruz y las espadas

y comulgan la levadura de su odio.

Luego, la multitud de sus rifles aturde

y el filo de sus bayonetas vuela

hasta la humedad de las entrañas.

Los suplicios están hechos de espadas,

de cuchillos odiosos salpicados de sangre.

Las infanterías de la patria sucumben al golpe hostil

de los cañones, cuando la pólvora establece

su soberanía y el incendio del hierro azul

rechaza el galope audaz de los caballos

que sudan la sangre negra de las tumbas.

Los aliados desuellan la ofensiva tajo a tajo,

bala a bala, muerto a muerto. Paraguay muere

por centenares, por miles a cada instante.

Y a cada soldado la muerte matutina le llega

con su copa de llagas, llenos los labios

de pus cuando la sangre se unge barro

y rompe los huesos que arrebatan

a los moribundos los perros hambreados

que aúllan entre los estampidos de la guerra.

La patria cae vencida, devorada, rota.

Los aliados tumban tus gloriosos estandartes,

aquellos que te dieron tus héroes primogénitos

entre las carcajadas de las campanadas

de la gran catedral cuando la independencia.

Tuyutí, barro blanco, barro rojo de sangre,

lúgubre mojón de la derrota,

quién llorará tu suerte, en esta hora aciaga.

XXVI

Yatayty Corá

Recorre la infantería paraguaya

la pequeña distancia entre matar y morir

donde los palmares se alzan inmutables.

Sombras de lejanos tiempos

encubren sus pisadas en el barro roto,

en la geografía hostil de interminables

y delgadas trincheras donde almacenan la muerte

los invasores. La ruda caballería troncha

el aire que apesta de martirios

y a cada flanco de las tropas enemigas

cae la patria como un torrente de guerra

donde se lucha cuerpo a cuerpo

hasta que la noche llega sin regocijo.

Cesa el combate sin ninguna suerte.

Entonces los hombres duermen a la luz de la luna,

abrazados a sus dolores, lamiendo sus quemaduras,

repasando sus redondas pústulas

bajo la línea irreconocible de la daga;

beben luz de los charcos y mascan tabaco

entre la greda y las raíces cenagosas

de los airosos mástiles de los palmares,

tabaco que brota de sus insignificantes bolsitas

como pequeños escorpiones negros.

…

Noche de julio, fría noche de julio.

El invierno muerde insoportable

hasta las osamentas cuando llega

en el rocío que cae sobre las menudas

cabezas de los hombres.

La soldadesca aliada suda a barro

y huele a mineral, a sulfúrica mugre gris

que surge de los rincones de la arcilla y la hierba.

Mitre, akã’ohára, carnicero,

pomposo general de las catástrofes

llama a la muerte a conferencia

esa noche de jugosa luna helada

subida a las copas de las palmeras taciturnas.

La invita a beber su té negro,

le convida verdugos codiciosos

que llenan sus fazendas con jóvenes esclavos

de ojos claros y de tez bronceada.

Le ofrenda las muchachas

que ya fueron violadas una vez

y otra vez y otra vez y otra vez.

Le pide un holocausto, uno por ahora,

(la muerte sabe muy bien de esas peticiones).

Quiere Yatayty Corá, la breve isleta

de rítmico nombre donde la patria

descansa entre matanza y matanza

y resiste a más no poder a los conquistadores.

La muerte sonríe satisfecha, acepta,

le ha prometido el cuerpo de la patria

americana abandonado a su suerte.

A la mañana, volverá la guerra bala a bala,

sable por sable sobre la carne floja

y brotará la sangre de todas maneras.

Y la mañana llega. En el cielo paraguayo

vuelan los colmillos rapaces de alas negras

que se hunden desordenados

en el cuerpo amoroso de la patria entregada.

Brota la heroica sangre hecha bandera.

La sangre azul, la sangre roja, la sangre blanca,

la sangre tricolor de Yegros, Caballero y Mora,

inunda donde se mire los arrugados esteros.

El fuego rodea el campo de batalla

y el humo ahoga las voces de los defensores.

Mueren luchando (saben morir),

mueren diez veces, mueren cien,

mueren hasta más no poder,

mueren hasta que acude el sonido

de un clarín sombrío y llama a la retirada.

Mitre, akã’ohára, carnicero, festeja

subido a la lujuria de los exterminios.

XXVII

Boquerón

Coronel Elizardo Aquino

Mitre convoca a la próxima carnicería.

Flores se presenta con su collar de muertos

colgando de su rudo cuello, y tras la hirsuta barba

luce las heroicas cabezas de los combatientes,

joyas mutiladas de la patria heroica

de las que aún todavía un goterón

de sangre corre fresco buscando la tierra.

Son los trescientos decapitados de Cañada de Gómez

y de muchos otros que no se sabe el nombre,

los que luce augurando la nueva matanza.

León de Pallejas, mercenario hijo de Pizarro,

lo sigue a la distancia de su sombra

y agita una mortaja como cruel bandera.

Es el renovado estandarte de Pizarro,

cruz, espada y calaveras, pestilente

presidio de los cadáveres de los sometidos

al yugo de la nueva esclavitud de los imperios.

Venancio y Pallejas dicen de mil condenas,

de todas las bocas silenciadas y los ojos

perdidos en la negritud de las mayores sombras.

Guilherme, Mariscal del Imperio,

llega de Villa Concordia, donde acampó entre ríos,

entre racimos de víboras hambrientas.

Allí la traición no solo fue sangre y fue puñales.

Mena Barreto, Potrero de Piris a su espalda,

lo recibe al mando de la Quinta Brigada brasileña.

Guilherme de Souza escucha lo que Mitre ordena;

el comandante en jefe despliega su mapa de muertes,

cuero y estiércol, y a punta de pistola,

los ojos desahuciados, ciegos, la voz rabiosa,

la palabra turbia, ordena a cada uno su matanza.

Espera triturar las aguas, las arenas, las tierras,

las raíces de piedra, la luz de los palmares,

desollar las velas de los navíos patrios,

agonizar los hombres, las mujeres, los niños.

Boquerón al norte, Boquerón al Sur,

dice Mitre, Boquerón debe ser la tumba de los resistentes.

…

Al frente del combate, con el puñal dispuesto,

Venancio comanda el ataque donde van a morir

los que no saben la corta distancia que hay

entre su humanidad y las tumbas que esperan

pacientes a la maquinaria invasora.

Argentinos y brasileños caen a la velocidad

de la pólvora y la metalurgia de la fusilería.

Aturden los cañones la extensión del territorio,

escupen racimos de metal y fuego

e iluminan las sombras con sus trozos de muerte.

Al flanco, el mercenario, lanza, iracundo,

a los degolladores. Van a los gritos, de cacería,

y exhiben verdugos sus puñales

que llevan las manchas de Paysandú la heroica

en sus mellados y fatigados filos.

Guilherme pisotea la tierra americana,

machaca enfurecido la greda pestilente

y una lluvia verde cae en el barro

para sembrar un porvenir tras otro

para que el pueblo no muera esclavo

de los imperiales, de la traición de Mitre,

de las decapitaciones de Venancio.

Guilherme ordena sus ráfagas de muerte

en dirección a Aquino, que espera valiente

como siempre, hasta que encuentra la muerte

en la vanguardia de la patria, como siempre,

el primero en la defensa de los sagrados territorios,

la muerte entre las tripas, a caballo,

como siempre valiente, como siempre.

Acuden innumerables cohetes y cañones

desde Boquerón al Sur a Carapá,

de Boquerón al Norte a Potrero de Sauce,

son los estampidos de la patria combatiente,

caen como granizos rojos, ardientes piedras

que cortan los gritos y hacen pedazos

las palabras de Palleja, el mercenario,

envilecidas palabras que le enseñó Mitre

contra la libertad y contra la independencia

de la nación paraguaya. Los invasores

se repliegan y juntas sus fragmentos,

sombras muertas, palabras destruidas,

cenizas y calaveras es todo que llevan

en el segundo día de batalla.

Palleja muere y los gusanos de Pizarro

lo devoran hasta dejar solo un hollejo,

una huella muerta de los depredadores

de la Patria Grande americana.

…

Punta Ñaro, Boquerón del Sauce,

encarnizada la batalla huele a machetes

durante el tercer día del helado julio.

Marañas de fuego saltan por la picada

de la Isla Carapá en dirección a la matanza.

Sables terribles, brutales bayonetas,

delirio de las fusilerías, maldiciones

en todos los idiomas, la lengua se llena

de carnicerías y escupe un veneno

insoportable. Desde Boquerón al Sur

a Carapá, de Boquerón al Norte

a Potrero de Sauce, los hombres

se arrojan martirios de una trinchera a otra,

se matan de un lado y del otro,

dados vuelta los párpados sangrantes

caen entre congojas y metales ardientes

hasta que la tierra es una ciénaga de muertos.

Al tercer día la patria es victoriosa,

resucita de las cenizas, de los puñales,

del filo helado de las bayonetas,

de la bala encarnizada, del fuego temerario,

de los crucifijos de las lanzas.

Resucita victoriosa, a caballo, a pie,

resucita entre lágrimas y entre martirios.

Recita su poema de fuego y de tormenta,

alaba a Dios en las alturas

y a sus héroes en la verde tierra prometida.

XXVIII

La entrevista de Yatayty Corá

Aquí viene el Mariscal,

viene a caballo.

Trae la patria a cuestas.

Lleva la arquitectura

del cielo en la montura,

lleva los árboles hirsutos,

lleva los vientos invisibles,

las raíces de sangre,

los pétalos azules,

también los violetas,

lleva a sus muertos

en todas sus dimensiones,

el hambre, los horrores,

lleva a los niños inocentes,

a las mujeres heroicas,

lleva un libro de Historia

y su bandera, la tricolor,

la libertad en cada mano

y en cada una la independencia.

Aquí viene

el Mariscal de América,

la Patria Grande

lo contempla.

Es pan,

es maíz,

es yerba,

es el acero nuevo,

la blancura del algodón

donde los campos

se extienden infinitos.

Este es Mariscal

de los hombres libres.

El que la da la espalda

al Imperio,

a Pedro el conquistador,

el matador de esclavos,

usurpador de tierras

y de ríos.

Es quien enfrenta

a la soberbia,

al odio mitrista,

a las degolladuras

de los invasores,

a los mercenarios

del dinero,

a los mercaderes

de la muerte.

…

Lleva levita

de paño oscuro,

sin charreteras,

sin charreteras.

Calza sus bellas botas

bien granaderas,

bien granaderas.

Espolines de plata pura,

brillan color de plata

como una estrella,

como una estrella.

Kepi también bordado

que le corona

la cabellera,

la cabellera.

Poncho redondo,

redondo poncho,

vicuña y pana,

algo bordado,

vicuña y pana,

algo bordado,

y unos flecos de oro

a cada lado.

Aquí viene

el Mariscal,

viene a caballo,

monta el noble

“Mandiyú”,

su preferido.

…

Allí viene Mitre,

el Comandante en Jefe

de la tropa invasora.

Casaca negra,

como su alma.

Chamberguito negro

de filtro negro

y negra pluma,

adorno negro,

como su alma.

Los presidentes

hablaron a solas

Árboles de testigos

y el humo de sus cigarros,

sin otra compañía.

Palabras y cenizas,

la suerte está echada.

El pacto secreto

de los aliados

lleva la sangre

del fratricidio.

Paraguay

fue sentenciado,

Mitre un verdugo,

Venancio otro,

el Emperador

quiere las tierras,

quiere los ríos,

quiere la muerte

del Mariscal,

quiere el fin

de la patria paraguaya.

La suerte está echada.

Allende los mares,

Su Majestad la Reina

celebra la matanza.

XXIX

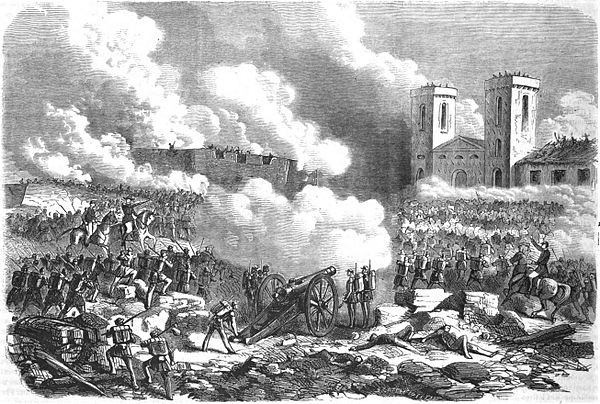

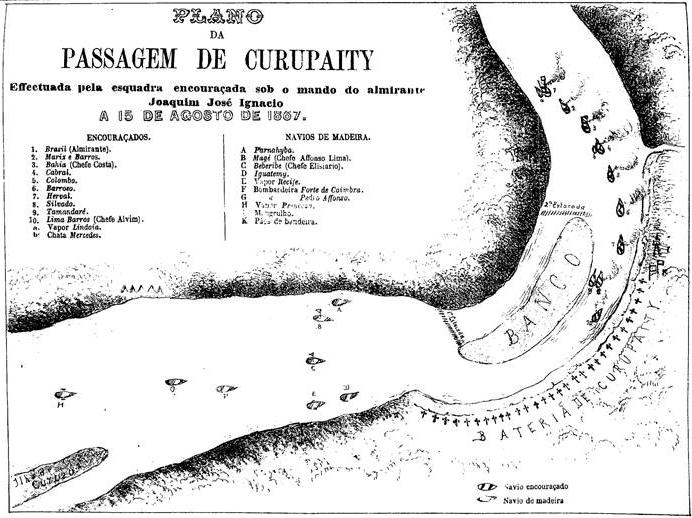

Fuerte de Curuzú

Fuerte de Curuzú, camino a Humaitá,

donde las costas del río Paraguay

se reparten de espumas y reflejos

y se diseminan en las rumorosas olas

que ruedan como estrellas en sus aguas.

Fuerte de Curuzú, camino a Asunción,

la muy noble y leal ciudad

donde Pedro Juan Cavallero

sublevó las tropas para la independencia.

Fuerte de Curuzú, donde crecieron

altas las murallas y fornidos los terraplenes

para la defensa de la patria de los invasores.

…

Los conquistadores navegan el río Paraguay

llenos de muerte sus vapores. Sus humos furiosos

ascienden en nubes de hilado negro

hacia la bóveda de cristal azul del cielo.