Son las nueve de la mañana, la agenda está vacía. Ninguna cita, ningún encuentro. La obra de teatro o la presentación de aquel libro están tachadas hasta nuevo aviso. Mientras tanto las labores diarias, pero desde casa, desde un escritorio o desde la mesa del comedor improvisada. El café sin tanta prisa porque la oficina está a la vuelta de la cocina. La misma vista, desde la misma terraza si tienes suerte de tener terraza, sino desde la ventana, a esa que te aferras, aunque la vista no sea de lo mejor.

Es la una de la tarde, la hora del aperitivo, pero los bares están vacíos. La caña o el vermut tendrán que esperar. Las terrazas que, libradas ya del invierno, parecían despertar de nuevo seguirán vacías por un tiempo. El cielo de Madrid está cambiante, tampoco entiende qué está pasado, su azul intenso se ha asomado tímidamente. Ha llovido y es que no entiende. La llegada de la primavera quizá pase desapercibida entre cuatro paredes y un termostato. La ansiedad de quitarse el abrigo perdió todo sentido.

Diez de la noche. Y pensar que yo me quejaba que a esta hora uno queda para cenar. Hoy saldría a cualquier hora y a cualquier lugar sin esos pretextos que suceden cuando se sale en grupos grandes. Y luego llega la añoranza de las fiestas madrileñas, esas sin fin, sin límite. Esas pendientes del reloj para que el metro no se te vaya o esa resignación a extender la madrugada. Volver a casa andando por la Gran Vía.

Las salidas toman un matiz diferente; tirar la basura o ir por un pimiento al súper es ahora de lo más emocionante, la hora del aplauso de lo más emotivo, hacer ejercicio de lo más retador, limpiar el closet la aventura de la semana. Es tiempo de cambiar hábitos; es quizá momento de silencio y reflexión.

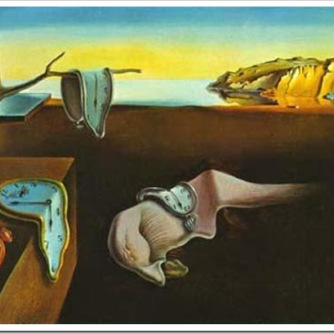

Siento que estiraron el tiempo porque hay días que parecen no tener fin, minutos eternos postrados en mis manos. Parece que no hay prisa de nada, pero el tiempo tan sólo nos está dando una tregua.

Semillero de historias de cuarentena

Semillero de historias de cuarentena

OPINIONES Y COMENTARIOS