“¡También se murió el perico!” escuché cuando tenía cinco años de edad. Una de mis tías había encontrado bajo la cama de mi abuela Lolita, fallecida la víspera, el cuerpo inerte de Calixto, el lorito que desde hacía años se había convertido en su fiel compañero pues, estando libre por la casa, procuraba estar siempre cerca de ella.

“¡También se murió el perico!” escuché cuando tenía cinco años de edad. Una de mis tías había encontrado bajo la cama de mi abuela Lolita, fallecida la víspera, el cuerpo inerte de Calixto, el lorito que desde hacía años se había convertido en su fiel compañero pues, estando libre por la casa, procuraba estar siempre cerca de ella.

Pocos meses antes del tétrico suceso, mi abuela se había enterado de que el amor de su vida, mi abuelo Mariano, tenía otra mujer, e incluso, otros hijos. Tal impacto tuvo al saberlo que cayó en profunda depresión y a padecer problemas cardíacos. En pocos meses se le fue la vida; Calixto la siguió hasta la muerte.

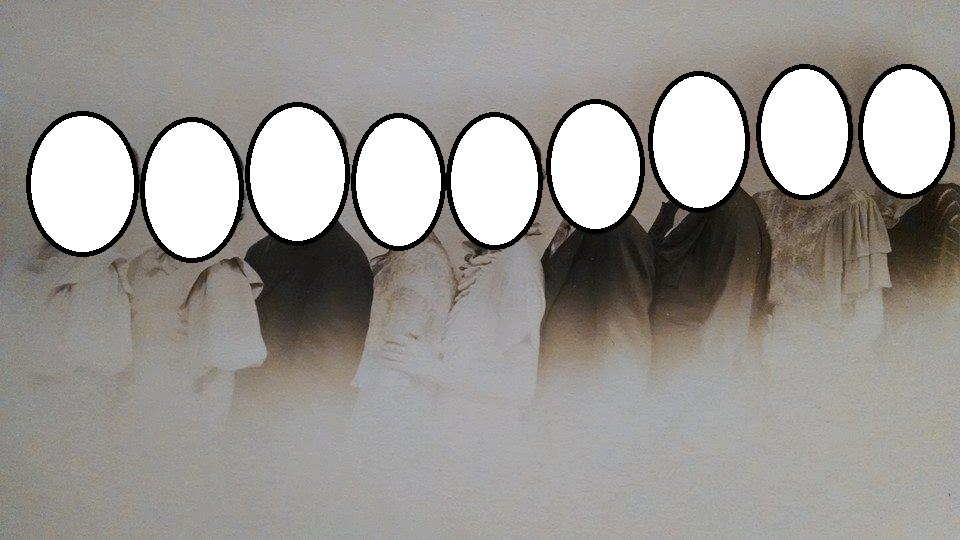

Un buen día surgió una novedad que llamó mi atención: en uno de los muros del salón estaba una fotografía enmarcada donde aparecía mi madre con sus ocho hermanos. La foto, coloreada tenuemente, los mostraba guapos, sonrientes y alineados por orden de edad. Yo me sentía orgulloso ya que me sabía los nombres de todos y me gustaba repetirlos cuando entraba al salón: Lola, Luisa, Ana María, Mariano, Elisa, Margarita, Enrique, Teresa y Cristina.

Todos hacían alarde de la foto y la mostraban a cuanto visitante llegaba. Pasó el tiempo y la fotografía se convirtió en tema de conversaciones que a veces terminaban agriamente; hablar de edades era un asunto espinoso.

Había empezado la Segunda Guerra Mundial y cundía un rumor: no se descartaba la participación de mi país para lo que se reclutarían hombres solteros. A mis tías les preocupaba seguir cumpliendo años sin vislumbrar un próximo matrimonio; estaban anhelantes de encontrar marido pero no querían vivir lo que la abuela. Consideraban que por ser siete años mayor que el abuelo, este se había conseguido una mujer más joven. Ana María, mi madre, la única casada, no tenía tal preocupación.

Lola, la mayor, había muerto poco después de aparecer en la foto; desde joven tenía aspecto de mujer madura y nunca tuvo novio. A Luisa, la segunda, que a la postre había cumplido treinta y tres años, le preocupaba no solo casarse sino conseguir trabajo, cosa no fácil precisamente por su edad. Elisa, Margarita, Teresa y Cristina hablaban de sus edades, sobre todo en relación a las de sus novios o pretendientes. No faltó quien dijera que no quería acabar su vida acompañada de un perico.

Las solteras urdieron un plan para “rejuvenecer”. Primero pensaron que todos debían quitarse los años y que esto se guardara como secreto familiar, pero tuvieron que enfrentar el rechazo de Mariano, Enrique y Ana María, quienes reprobaron rotundamente el proyecto. Fue entonces cuando las inconformes, lideradas por Luisa, actuaron “democráticamente” y consideraron que, por ser cinco contra tres, tenían derecho a salirse con la suya. “Secuestraron” aquella fotografía, otrora orgullo familiar pero ya vista como muda delatora de la verdad sobre las edades. Lo que siguió fue su “descuartizamiento”: fue fragmentada dándole a cada protagonista un óvalo con su correspondiente rostro. Los del grupo minoritario se sintieron agraviados y tuvieron que aceptar las fotos individuales.

A Luisa le urgía; no pensó mucho para hacer realidad su propósito y decidió quitarse diez años. El siguiente paso era tener legalmente la edad que desde ese momento decía tener; esto la obligó a tramitar un acta de nacimiento con la nueva fecha, lo cual no resultaba sencillo, pues a las personas se les presenta en el Registro Civil a los pocos días de nacidas. Acudió a inscribirse nuevamente. Llevó dos testigos debidamente instruídos para asegurar que, por un olvido imperdonable, sus padres no la habían registrado al nacer. Al correr del tiempo dejó de presumir su nueva edad cuando le llegó la vejez y, precisamente por “joven”, no pudo acceder a la jubilación que hubiera podido tener con su edad real.

Las otras cuatro, en ese momento todavía sin el apremio de quitarse los años, siguieron los pasos de Luisa cuando lo consideraron conveniente. También transitaron por el escabroso camino de las corruptelas a las que tuvieron que recurrir para lograr su objetivo. Se quitaron de tres a cinco años; lo importante era mantener un buen margen de diferencia de edad en relación con sus pretendientes y novios, de ese momento y futuros. Excepto Luisa, todas se casaron. Sus maridos se tragaron el engaño o fingieron hacerlo; en ese tiempo era una absoluta falta de caballerosidad preguntarle la edad a una dama.

Con seguridad que si el abuelo hubiera podido evitar tal maquinación, no se habría realizado, pero ya había dejado de interesarse por los asuntos de su primera familia. Vivía con su segunda esposa y otros cinco hijos que pudo hacer gracias a su comprobada habilidad para administrar su tiempo y su energía.

Cuando familiares y amistades preguntaban por la fotografía, se procuraba evadir el tema o se inventaban justificaciones que a nadie convencían.

Pasaron al menos quince años, Luisa, soltera resignada, contaba con un buen puesto de trabajo; las otras, casadas y satisfechas de ser “razonablemente” menores que sus cónyuges. A Mariano le tocó atender los asuntos de la herencia paterna y, al revisar papeles, se encontró con un negativo de la foto destrozada y mandó imprimir una copia para cada una de sus hermanas. Las invitó acompañadas de sus maridos a una cena donde les hizo entrega de las fotografías en sendos sobres, pidiéndoles que no los abrieran en ese momento sino al llegar a sus casas.

IV Concurso de Historias de familia

IV Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS