En aquellos años me dedicaba básicamente a esperar que llegara mi momento. Aún no había dado ni mi primer beso. Los problemas se hinchaban a las primeras de cambio y parecían realmente mayúsculos. Aún no sabía cómo paliarlos. Yo naufragaba hacia algún lugar, sin saber muy bien ni adonde ni cómo.

En mi familia las cosas importantes se ladeaban, no para resguardarlas sino para ocultarlas. Se murmuraba por lo bajini, se daban portazos, pero lo que es hablar, hablar, las cosas no se hablaban. El ver, oír y callar – sobre todo el callar – se habían impuesto como una suerte de censura seguramente heredada de una cercana época totalitaria.

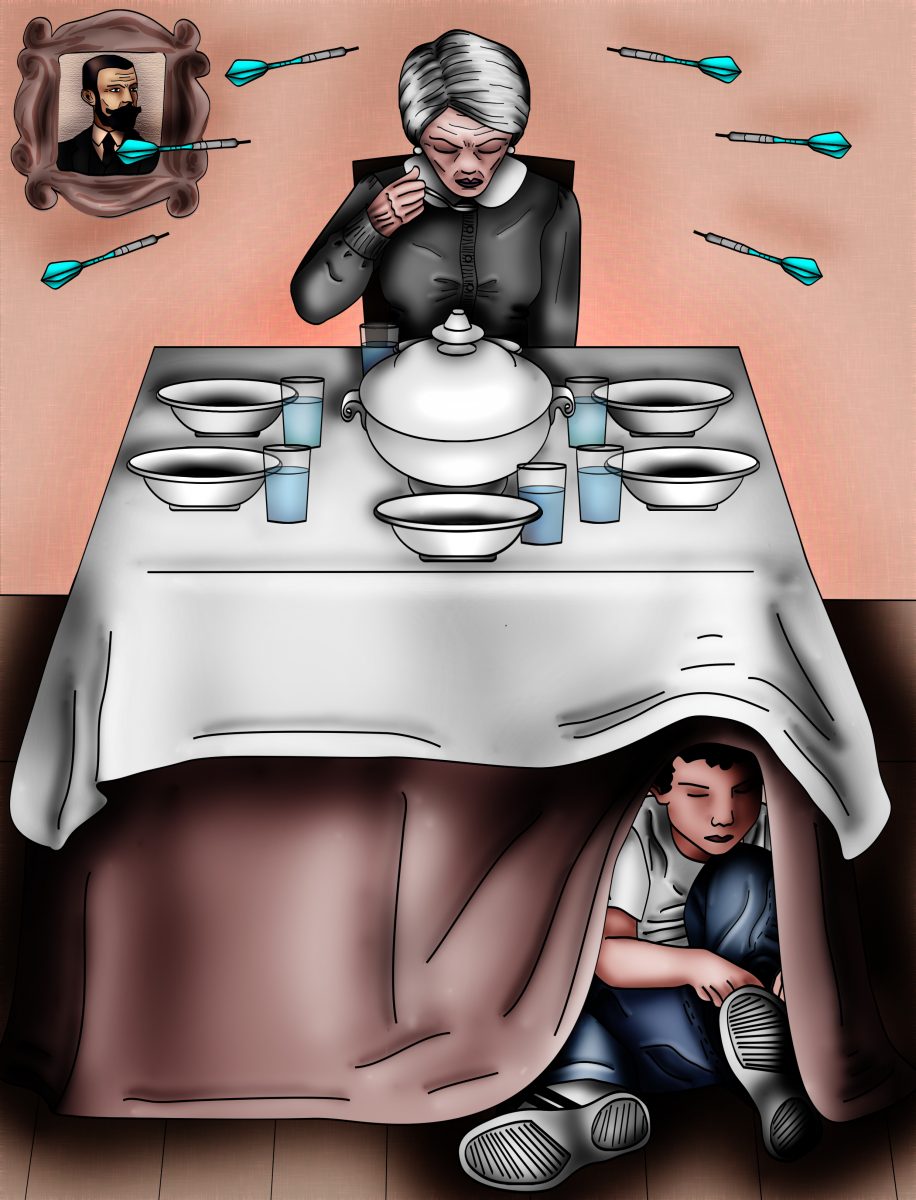

El caso es que a mi tío le gustaba llevar la voz cantante en las veladas familiares. Eso no le convertía en un cantamañanas, pero casi. Yo odiaba que delante de todos me preguntara si tenía novia, o que contara que me había visto juguetear con alguna chica en el parque. Cualquier pregunta de cualquier tipo en el fondo me fastidiaba, sólo que las suyas siempre versaban sobre el mismo tema: las chicas. Me angustiaba pensar que durante el transcurro de las cenas navideñas, en cualquier momento me asaltara con esos chismorreos, que no eran tal sino más bien órdenes de registro. Hubiera deseado ser transparente por completo, por eso en aquellos convites yo me encogía, agachaba la cabeza, ansiando que se elevara la marea del mantel y me arrastrara por completo lejos de allí.

Siempre quedaba la opción de que otro de los comensales fuera el centro de sus dardos envenenados. Y aquella vez le tocó a mi abuela. Ante la sorpresa de todos, y acaso envalentonado por el champán, mi tío le preguntó, con su habitual sorna andaluza, qué cuándo ella se iba a echar novio. Esa pregunta estaba fuera de lugar. Mi abuela no dijo nada, ni siquiera levantó la cabeza del plato de consomé.

En esa época, yo creía adivinar la presencia tangible de mi abuelo en los recovecos del pasillo o en el silencio del hueco de su sillón, aún hundido como si acabara de levantarse. Lo presentía ahí sentado y renegando como de costumbre cuando veíamos todos juntos aquella tele en blanco y negro. Había fallecido hacía un año y sin embargo yo aún lo advertía. Vislumbraba su tibia figura oteándonos, cabizbajo y agazapado a causa de esa espalda encorvada de tanto adiestrar la tierra. Recuerdo que a veces preguntaba por él, por donde se hallaba, lo cual causaba un incómodo estupor, y acaso enojo, entre mis parientes. Y todo a causa de un recuerdo errante en las ensoñaciones de un crío a la deriva.

Mi abuelo estaba hecho de una sola pieza. Fumaba celtas, a cada envite del dominó atizaba la mesa con brío y tenía una mala leche del demonio, pero conmigo se atemperaba. Condescendía no sé muy bien por qué.

Tras el silencio de mi abuela y ante la impertinencia de mi tío, mi tía, la esposa de mi tío, rio a solas, acaso para amainar ese río revuelto y dijo aquello de ‘madre, que son cuatro días’, así sin venir a cuento. Mi abuela, sin alzar la vista del plato sopero, siguió sorbiendo, ajena al temporal, como ausente.

Oía perfectamente la pobre, su estado de salud era bastante bueno. Sin embargo, ese año tras la marcha de mi abuelo, ella había empezado poco a poco a marchitarse. No la dejábamos sola ni un solo día. Cuanto más pendiente estábamos de ella, más parecía alejarse. Y sin embargo si la dejabas en paz, ella de pronto te hablaba, jovial y con todo detalle, de cómo se trillaba el trigo o de los rituales de la matanza. Pero es que quizá ella se sentía más sola que nunca. Parecía darle igual el cuidado y atención de sus hijas, y las travesuras de sus nietos. A mí ya no me decía eso de cuánto has crecido y yo me disgustaba. Más adelante, comprendería que la ausencia de mi abuelo había resultado difícilmente soportable para ella y eso la fue mermando.

Algún tiempo después, supe que curiosamente la convivencia real con mi abuelo había resultado a menudo insufrible para ella: era un gruñón y mal hablado de narices. Menos mal que él a mí aún me seguía tratando con indulgencia y apenas me rechistaba cuando nos tropezábamos por la casa.

Ante el caso omiso de mi abuela en la mesa y ese incómodo silencio posterior, Mi madre, quiso terciar para apaciguar los ánimos y aliviar ese incómodo silencio. Oteó el horizonte y clavó sus azules ojos en mí. Y me temí lo peor, así que me agaché a desatarme los cordones de los zapatos, los volví a atar de nuevo y luego a desanudarlos una vez más. Unos días antes, mis padres y mis tíos nos habían visto, a mis amigos y a mí, por la calle con dos chicas rubias muy guapas. Yo estaba a por Pili y Rocío estaba a por mí. Aunque de esto me acabaría enterando al cabo de unos años. Pili se acabaría enrollando con un chico mucho más espabilado que yo. También de eso me enteré mucho después. Esa cualidad de llegar tarde a todos los sitios no me iba a abandonar jamás

No cabía duda de que ahora yo sería el cabeza de turco. Pero no, mi madre apenas pudo abrir la boca. La tempestad siguió arreciando por el flanco de mi, hasta entonces, impertérrita abuela. Y mi tío,con esa manera autosuficiente de quien se cree maestro de ceremonias dijo de nuevo, sonriendo con picardía: ‘Abuela, pero ¿no dice nada? – mirando a su alrededor, seguro de su éxito – ¿No tendrá algo que ocultarnos? ‘.

Y entonces Maura, mi abuela, dijo aquello de ‘oveja que bala, bocado que pierde’, dejándonos estupefactos. Fue la última vez que escuché a mi abuela cuerda y la última en que yo me achantaría ante el fantasma de mi tío.

IV Concurso de Historias de familia

IV Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS