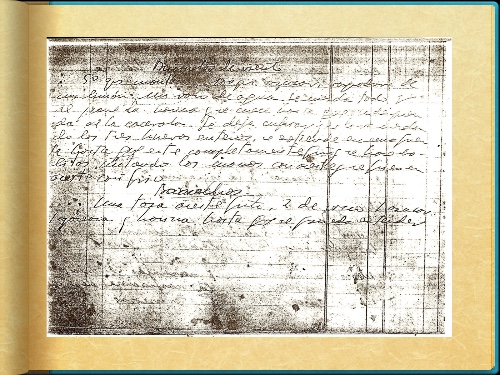

“Buñuelos de viento:

50 grs manteca, 100 gr. azúcar, raspadura de un limón y un vaso de agua. Se mezcla todo y se pone la harina y se cuece hasta que se desprenda de la cacerola. Se deja enfriar y se le van añadiendo los tres huevos enteros, se extiende en una fuente hasta que esté completamente frío y se hacen bolitas untando las manos con aceite y se fríen en aceite casi frío.

Borrachos:

Una taza de aceite frito, 2 de vino, 1 de azúcar, 1 gaseosa y harina hasta que se pueda extender”.

Así empezaba el cuaderno que encontré en el cajón de la alacena el segundo día de llegar a la casa del pueblo en donde me habían contratado como interna. Mi obligación era cuidar a la señora Adela, sola en aquel caserón a sus ochenta y muchos años, con más recuerdos en los recovecos de la vivienda que en los rincones polvorientos entre sus ajadas neuronas.

Me costaba trabajo leer; pero a aquella hora temprana de la noche o avanzada de la tarde, con la señora ya dormida en su habitación, me apeteció emprender esta pequeña aventura de investigación culinaria en la alacena. Ya luego cenaría y podría conectar mi canal Nova para seguir con la novela por capítulos que tanto me entretenía y venía a calmar un poco la añoranza que sentía de los míos, de mi país, de las expresiones tan apasionadas entre mi gente,… y ¡no como aquí! ¡Aquí son tan fríos! Bueno, no sé si lo son o solamente lo aparentan. Pero sí, aparentan frialdad. ¡Vaya!, lo hacen muy bien porque a mí me parece que realmente son distantes, que no les importa demasiado lo que otros sufran, necesiten, deseen o incluso den. Se alejan de los seres humanos como algunas personas se alejan de los animales, quizás por protegerse, quizás por asco, quizás por miedo,… quizás solamente por costumbre.

Era un cuaderno rayado. Me recordó al que había en mi casa a la entrada. Mi padre también anotaba allí el dinero que “no” teníamos. Lo poco que entraba cada día y lo mucho que salía. Por eso cruzamos el océano mi hermana y yo, por eso nos pusimos a servir, por eso llegué a la casa de Adela, por eso encontré estas recetas de buñuelos de viento y borrachos.

Al día siguiente, Adela me vio con el cuaderno en la mano y me preguntó qué leía. Le leí como pude la página. Ella me explicó con bastante detalle cómo se hacía para que quedara bien. No sabía el nombre de sus hijos, ni el número. No recordaba cuándo murió su marido y lo confundía con su propio padre en la foto grande que había en la pared más visible y despejada del salón. Sin embargo para mi sorpresa, sabía al detalle cómo interpretar aquella receta mal escrita y llena de gotas de aceite y de huellas digitales de su autora. También sabía muy bien el nombre de la amanuense, Idolina, su madre.

Me enterneció en especial cuando empezó a mover sus manos como si amasara cuando se refería a las bolitas que se convertirían en buñuelos y acariciaba la superficie de la mesa como si estuviera extendiendo una masa virtual antes de cortar los “rombos” (eso me dijo) que se convertirían en “borrachos” (los dulces que hacía su madre para Semana Santa). Sus manos bailaban una danza ritual como si esos movimientos de su cuerpo encerraran todos los recuerdos familiares que se estaban escapando de sus neuronas. Después de aquello aún aprecié más el cuaderno de las gotas de grasa que reposaba en un estante frío al lado del ventanuco abierto al patio.

Me contó cómo nació. Había nacido como las nativas americanas de las praderas. Su madre estaba sola cuando ella llegó. Coincidió de pleno con la siega. Todos los hombres, mujeres y niños estaban en los campos de trigo, cortando y apilando espigas. Cuando volvieron a la noche, además de su madre estaba ella, milagrosamente viva. Mas tarde aprendería a leer y a escribir en la cocina, la principal habitación de la casa, en el mismo sitio donde aprendió a caminar y sus primeras palabras, siempre guiada por su madre. También me contó cómo pudo ella comer incluso pan blanco durante la guerra, me habló de los corderitos que cuidaba… y del caballo que le regaló su padre… y de su novio.

Luego ya no recordaba nada más. La niebla cubría sus recuerdos igual que parecía también cubrir sus ojos y sólo le dejaba ver nubes y sombras. Había perdido el detalle de los gestos, el detalle de las caras de las personas, el detalle de los días del calendario, el detalle de las guerras de cada telediario. Incluso había perdido la cuenta de si sus hijos venían a verla o no, ni cual de ellos, ni cuándo. Me daba la impresión de ser la única consciente de los días que pasábamos las dos sin más compañía que la que mutuamente nos hacíamos.

Y en aparente contradicción con todos esos olvidos, su cuerpo tenía memoria de cómo sus dedos envolvían la masa redondeada de los buñuelos, acariciaban la suave superficie de los borrachos. Estaban acariciando aquel recuerdo del paraíso infantil perdido, la memoria de la fusión con la madre, aquella madre de la que aprendió nada más y nada menos que a vivir, a paladear los bellos momentos, a sacar cosas ricas de un poco de harina, una gaseosa y… poco más.

Aunque parecía no importarle ya casi nada de la vida, a mi entender lo que ella seguía guardando era lo principal, a pesar de que muchos de nosotros no lo valoramos como tal. “Lo esencial es invisible a los ojos” decía el Principito. Lo esencial es lo que te dicta el corazón… y eso no hay Señor Alzheimer que te lo arranque del ser mientras no te falte la vida.

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus