La primera vez que Williams B. Arrensberg se cruzó con la mujer del paraguas rojo fue en la esquina de Mendizabal con San Francisco, camino a la plaza Porlier. Aún le quedaban algunos años para marcharse y regresar de nuevo rodeado de maletas que aumentarían, igual que él, su peso una vez convertidas al bronce. Pero aquella mañana, lejos del abotargamiento del equipaje, solo cargaba con su paso ligero y apretado y con las noticias del periódico, enrolladas como un catalejo. Del cielo se escapaban tímidos brotes de sol sobre los tejados (algunos se enredaban con los extremos en espiral de las nubes) y él sentía la ausencia de lluvia atravesar su sombrero.

La catedral despertó y Arrensberg sacó su reloj del bolsillo interior de la gabardina, seca y gris. Fue después de comprobar la sincronía de las manecillas con las campanadas (nueve dongs de bronce; idénticos al sonido de las tres maletas y el baúl que le acompañarían tiempo después), cuando alzó la vista y vio el rojo en el paraguas abierto, sostenido por dos guantes diminutos, casi infantiles, de piel vuelta y desgastada. El paraguas y la mujer siguieron San Francisco abajo, sorteando en ridículo zigzag los magnolios de la calle. Arrensberg, avergonzado de su propio desconcierto, cruzó Mendizabal para adentrarse ansioso en el olor a café de El Reloj, consciente de que se alejaba del paraguas habiéndolo impulsado, como quien da cuerda cargando el barrilete y acepta la inercia de los engranajes y de la estela dibujada por las manecillas sobre la esfera.

Arrensberg, hombre extremadamente apegado a las costumbres, agradeció que la entrada en El Reloj fuera la rutinaria: las cejas de Antonio arqueándose en sobrio gesto de saludo mientras le servía, hierático, el café. A menudo se preguntaba si aquel camarero era en realidad una estatua articulada. Cualquier estatua que se hubiera escapado de las calles de la ciudad. Las estatuas absorben la rutina. Y Williams sabía que la rutina no exige reflexionar. El café llegó con la cucharilla tintineando sobre el plato, hirviendo, apenas teñido de leche, con dos azucarillos y junto al ventanal de la esquina, desde donde, si las noticias del periódico le escocían, siempre podía entretenerse con el devenir de la plaza Porlier y las entradas y salidas al Palacio.

Hojeó las noticias, comenzando por el final del periódico. Una de las páginas estaba tristemente (no podría ser de otro modo) dedicada a Pessoa. Al parecer conmemoraban su obra con algunos párrafos, en un vasto o basto intento de recorrer su vida a través de sus palabras. Y allí mismo, bajo un poema que él nunca hubiera elegido del portugués, un titular menudo ocupaba la esquina inferior derecha de la misma página: CESA LA VENTA DE PARAGUAS ROJOS. Y a continuación, unos versos del poeta: Me sentía alguien que puede creer en Santa Bárbara…/¡Ah, poder creer en Santa Bárbara!

Arrensberg, hombre, como digo, apegado a las costumbres, sintió la sacudida de la incertidumbre y en acto de rebelión o de defensa refleja o de inicio de nueva rutina aún por adoptar, abandonó el café y el periódico, junto con algunas monedas. Consultó el reloj y esperó en una esquina de la plaza las campanadas de la catedral.

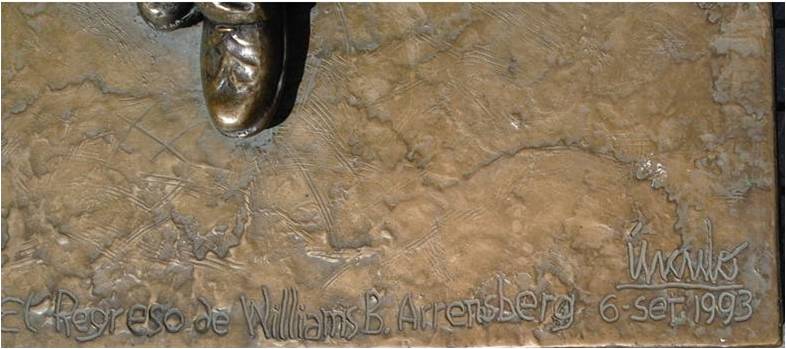

Diez dongs de bronce anunciaron el regreso del paraguas rojo. Arrensberg se aflojó la corbata y la mujer plegó el paraguas, entregándoselo en una reverencia.

Algunos miles de campanadas más y el paraguas acabó acomodado junto al baúl.

I Concurso de relato filosófico

I Concurso de relato filosófico

OPINIONES Y COMENTARIOS