Yo he visto siempre que los jóvenes corrompidos desde un principio, y entregados a las mujeres y a la crápula eran impacientes, vengativos, furiosos; su imaginación, colmada con un solo objeto, se negaba a todo lo demás; no conocían la piedad ni la misericordia, y hubieran sacrificado padre, madre y el universo entero por el más liviano de sus placeres.

J. J. Rosseau

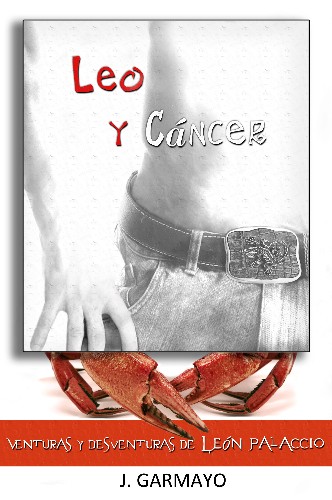

Prólogo

Hubo un tiempo en el que las leyendas no podían escribirse, pues no se conocía la escritura. Y el cántico de himnos era el sistema utilizado por los hombres primigenios para no olvidar los conocimientos, transmitiéndose de una generación a otra, de padre a hijo, de anciano a joven; hasta que al fin nació la escritura para retar al todopoderoso tiempo que todo lo consume. Así llegó hasta nuestros días el mito oriental del Púrusha-sukta y el origen de todas las cosas.

Cuenta la leyenda que antes de que el mundo fuera mundo, existió un gigante todopoderoso, Púrusha, que contaba en su monstruoso cuerpo con mil cabezas y mil pies. Este omnipotente ser fue sometido a sacrificio por parte de los dioses arcanos, Devas, los cuales desmembraron su cuerpo para originar la existencia. A partir de cada pedazo mutilado del Púrusha, se construyó el mundo. Su mente fue modelada hasta conformar la luna, sus ojos dieron lugar al sol y de la respiración nació el viento. Las distintas castas se construyeron también a partir del cuerpo del gigante Púrusha, y así se ha entonado desde los albores de la humanidad. Las vacas, caballos y demás bestias tuvieron su origen igualmente en la inmolación del gigante. Los sacerdotes, capaces de extraer las verdades espirituales para esparcirlas por la humanidad, fueron hechos de la boca del Púrusha; los militares, guerreros prestos a blandir las armas parar defender y conquistar, surgieron de los poderosos brazos del gigante al igual que los políticos y dirigentes; los artesanos, constructores y comerciantes vieron la luz a partir del torso y muslos; y de los pies seccionados se esbozó a los esclavos. Los cielos de todo el mundo, con sus nubes, tormentas y demás fenómenos climatológicos, emergieron del cráneo y los dioses Indra y Agní de su boca. Mas una casta fue denostada desde aquellos tiempos pretéritos y no se le atribuyó como origen parte alguna del gigante Púrusha: se trata de los dalits, o parias.

Los parias vagan sin pertenencias, ni derechos. Las demás castas evitan nombrarlos y menos aún tocarlos, pues grandes desgracias y malos presagios pueden surgir del solo contacto con uno de ellos. Este grupo está formado por jornaleros sin tierra, granjeros pobres, curtidores, artistas ambulantes, prostitutas, artesanos callejeros, lavanderos, proxenetas, viudas, etc.; gentes de vidas muy difíciles que ondean la marginación y el rechazo por bandera; personas que según los antiguos no provienen del cuerpo del gigante primigenio.

También cuenta otra leyenda, posterior a la original, que un dalit consiguió alzarse sobre los demás hombres, allá donde el resto perecían. Este paria no nació a partir de cabeza, brazo, tronco, pierna o pie alguno; mas no por ello dejó de lograr lo que muy pocos humanos son capaces de conquistar en vida: una segunda oportunidad. Cuenta este himno que sólo el don de la fertilidad más sublime es capaz de hacer crecer un hombre de sus propias cenizas, obrando en sí mismo como padre y madre, para renacer cual ave Fénix. Y este paria, al contrario de lo que cualquier hombre de casta altiva hubiera imaginado, lo logró; planeando indemne sobre miedos, rechazos, injurias y ataques de todo tipo. Este dalit dejó su historia escrita, para que jamás se perdieran sus venturas y desventuras en este mundo, para alabanza de unos y vergüenza iracunda de otros. Pues sólo aquél que vuelve al útero para volver a nacer alcanza su verdadera naturaleza.

Se hizo llamar León Palaccio y si de algún miembro del gigante pudo nacer, tuvo que ser forzosamente de ése que nunca nombró el himno original: del monstruoso falo del Púrusha.

Gracias a todos los que habéis hecho posible este libro; sabéis quienes sois.

CAPÍTULO I

―CREO EN DIOS. También creo en los milagros. De hecho, soy Dios, y puedo hacer milagros. Y como soy parte de Dios, puedo hacer milagros y curarme. Yo, como partícula de divina que soy, decido curarme. Decido obrar el milagro… ―me susurré a mí mismo; fanático; sectario.

La sala era gris y aséptica, como la mayoría de los transeúntes que pasaban por aquella clínica. Aunque tal vez no fuesen grises los pobres desdichados, sino sus ánimos y las ideas que les rondaba la cabeza: presagios grises y teñidos de pura y absoluta pesadumbre.

―Creo en Dios, de hecho soy Dios, luego sería un sinsentido que no creyera en Dios…, porque soy Yo mismo. Así que puedo obrar el milagro y curarme… ―volví a musitar mi mantra.

Al fin me fijé un poco en los otros pacientes que esperaban en la sala. En realidad ―debo añadir― no me consideraba “paciente”, pero sí es verdad que aguardaba al pronóstico ―como todos los allí presentes― de uno de esos omnipotentes gurús de bata blanca. En frente de mí había un hombre mayor que esperaba junto a sus pruebas. No contaría más de cincuenta años y tampoco mostraba mal aspecto; sin embargo, sus ojos rebelaban el dolor que solamente puede provocar la lacerante incertidumbre. Sentí lástima por él, ciertamente, porque estaba abandonado. Aguardaba, el desdichado, sin compañía en aquel momento tan difícil. «¿Qué habría hecho ese pobre hombre para estar sin nadie a su lado en aquel funesto lugar?», me pregunté, «seguramente el estar solo sea parte de su enfermedad». Lo pensé mejor y caí en la cuenta de que tampoco un servidor se hallaba en mejor situación. Entonces, quise creer que la diferencia, aunque yo también aguardara con mi bolsa de pruebas y análisis en la mano, era que por mi parte, en realidad, no me sentía un paciente al uso, y tampoco me encontraba tan solo aunque nadie me acompañara a simple vista. «Yo no soy paciente… porque soy Dios, y he obrado el milagro…, sí, no necesito paciencia, porque soy eterno. Dios no puede estar solo».

Entró una secretaria y llamó a un tal “Ramón Arévalo”, rompiendo así esa angustia sosegada y gris que bañaba la sala. Un hombre algo más mayor que el primero en el que reparé se puso en pie al otro lado de la sala y fue hacia la consulta que le indicaron. El tal Ramón sí iba acompañado, aunque sus pasos delataban que llevaba muchos años con la soledad mordiendo los talones. De hecho, le seguía un tipo que rondaría la cuarentena y era el vivo retrato de Ramón. Ambos marcharon cabizbajos al templo de uno de los muchos médicos omniscientes que predicaban por aquella clínica. Era evidente por el parecido, que eran padre e hijo. Los unía la incertidumbre, el pesar, y los separaba quizá muchos años sin hablarse honestamente ―esto último que pensé fue una intuición de las muchas que me suelen asaltar a lo largo del día cuando observo a la gente; intento no hacerlas demasiado caso―.

En cuanto abandonaron la estancia a paso cansado, ésta recobró su austeridad solemne, y gris. En ese momento me fijé en un cuadro conceptual que adornaba la sala y vislumbré a no muchos metros de la pintura un par de peces de color rojo chillón que evolucionaban en un acuario, entre las burbujas. Los tonos de los peces eran igual de escandalosos que los tonos bermellones que salpicaban el cuadro y me alegré de que alguien hubiera decidido retar al gris de la clínica con esas notas de colores tan vívidos. Imaginé que quien hubiera decidido poner allí tanto el cuadro como el acuario supo realmente lo que hacía, aunque sólo fuese en lo que a decoración concierne. Además, el sonido del chorro de agua de la pecera era relajante, natural, dentro de ese mundo tan artificial.

―Soy Dios, y también he creado esos peces ―me concedí a mí mismo, en voz baja, aunque no recordara ni mucho menos haber creado nada que no fuese mi propia enfermedad.

Me sentí feliz escrutando el vaivén de los pececillos mecidos entre oleadas de burbujas, e intenté sonreír a una mujer que estaba sentada no muy lejos de mi sitio. Apartó la mirada, seguramente pensando que estaba loco de remate. Aquella señora parecía, por desgracia, muy convencida de que en la vida ya no quedaba nada por lo que sonreír. Y consiguió apagar un poco mi bienestar.

Aquello que musitaba reiteradamente, mis divinas frases de autoayuda celestial con tintes mesiánicos, eran mantras y no me avergonzaba de ellos; los hubiera cantado a voz en grito si hubiese sido necesario: «Soy Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o lo que sea… y tengo capacidad para obrar el milagro en mí». Me acostumbré a repetir estos pensamientos en los momentos más difíciles, pero en esa situación tan tediosa necesitaba algo más, necesitaba música.

Decidí, pues, colocarme los auriculares del reproductor que tenía entre las manos y encenderlo. Comenzó a sonar el adagio de Albinoni. Tal paz y quietud sentí que me fasciné por completo. Adoraba esa pieza y creí, en ese momento, que todas y cada una de las personas que estaban en aquella clínica que apenas reflejaba la luz de la existencia, merecían escuchar música. Empezando por esa secretaria, que intentaba como buenamente podía tratar con sonrisa asfixiada a los clientes, y acabando por la mujer con peluca que persistía negando una sonrisa al mundo; todos y cada uno de ellos merecían escuchar a Albinoni y sentir lo que fluía por mi ser en ese momento. «Y creerse Dios, y saber que puedes obrar el milagro en ti mismo: el milagro del cambio, de la curación interna y externa».

A mitad de canción apareció la secretaria y leí en sus labios mi nombre: «Leonardo Palacios…».

―Sí, soy yo… ―respondí.

Me quité los cascos y regresé al silencio de la sala, sólo amortiguado por el aireador del acuario y su consiguiente burbujeo. Pero el embrujo ya estaba en marcha: la música me había extasiado y, los violines, transportado a la felicidad. Así pues, cogí mis pruebas, análisis y demás parafernalia para dirigirme a la mujer que reclamaba mi presencia, sonrisa terrosa en boca.

―Ya puede pasar a la consulta del doctor André ―me invitó la muchacha sorprendida por mi brillante mirada―. ¿Qué tal se encuentra, Leonardo? Cuánto tiempo…

―Mejor que nunca, es un día bonito. Y me encantan esos peces nuevos que han traído… pero dígale a quien cuide del acuario que tanta burbuja y corriente estresa a los peces. Deberían tener refugios donde puedan descansar… el estrés hace enfermar a esos animalitos tan sensibles.

―Ah… ―murmuró perpleja la mujer por la apreciación inesperada―, se lo diré… al de mantenimiento ―prometió dedicando otra sonrisa ahorcada al paciente que tanto tiempo llevaba sin aparecer por la clínica: mi persona.

La secretaria regresó a su puesto de información a comentar con su compañera lo bien que me había visto ―para lo mal que debería estar― y yo puse rumbo a la consulta del médico, sintiéndome parte indispensable de la creación, como los peces.

El médico me recibió con un cordial saludo, en realidad nada forzado, y me invitó a sentarme.

―¿Cómo se encuentra usted, Leonardo? Tiene buen aspecto…

―Gracias…

―Está usted moreno, ¿ha estado en la playa? ―quiso saber el hombre de medicina, quitando hierro al reencuentro.

―Sí, he estado como Dios…

El doctor rió con naturalidad y se puso las gafas a medio puente.

―Eso es lo más importante: que se encuentre bien. Es una buena noticia. ¿Qué me trae, Leonardo? ―preguntó echando un vistazo furtivo a la bolsa que reposaba en mi regazo.

Le ofrecí los resultados de los laboratorios donde me examinaron.

―TAC y análisis… ―enuncié.

―Bien… ―El hombre cogió la bolsa y empezó a sacar sus elementos de análisis.

En ese instante el tiempo se detuvo ―porque aprendí a detenerlo en mis viajes―. Relajé mi diafragma, respiré sosegadamente e intenté dejar la mente en blanco, simplemente viviendo la situación en definitiva ―siendo y estando―. El colegiado André, que resoplaba por la nariz mientras examinaba las pruebas, su discreto escritorio presidido por un ordenador, la foto de su familia y una pluma de color caoba eran los actores de una función que casi ya había olvidado. En realidad, mentiría vilmente si afirmara que no importaba en absoluto la opinión de ese hombre en aquel momento ―esto debo reconocerlo―; pero tampoco es menos cierto que me había jurado a mí mismo que, dijera lo que dijera aquel profesional de la farmacología y el diagnóstico, seguiría con mi plan, con el camino que había decidido tomar. Fue un momento importante, sí lo fue. Y aunque intenté relajarme y vaciar mi mente, vinieron ráfagas de recuerdos: en concreto, de la playa en la que hacía escasas semanas había nadado en mis propias lágrimas, en mi propio renacimiento, perdonándome. Y el tiempo pasó durante una eternidad en la consulta del doctor, sin esperar nada de él, hasta que arrancaron los acontecimientos.

Primeramente, el médico revisó los resultados. Cogió un disco que había entre mis pruebas y lo introdujo en su ordenador. Luego miró, examinó, leyó y releyó los datos que guardaba de mi vida pasada, y, resoplando una y otra vez por las aletas de su prominente nariz, echó un vistazo a la bolsa en la que le había traído la tomografía axial y el análisis de sangre.

―¿Las pruebas son de este centro? ―preguntó el colegiado refiriéndose a la otra clínica que rezaba el sobre.

―Sí, de hace dos semanas.

El hombre resopló, una vez más, y repitió los mismos pasos: hojas, ordenador, bolsa, sobre…

«Soy Dios… ―recordé―, y he obrado el milagro…».

Finalmente, el doctor André, de la clínica André, se quitó las gafas y al fin me dijo:

―Leonardo, las pruebas están mal, tiene que repetirlas… seguramente se hayan confundido con otro paciente…

―¿Por qué? ―quise saber.

―Porque… éstas son las pruebas de alguien… de alguien que no tiene su… diagnóstico… No concuerdan. Lo siento…

No supe cómo encajar esas palabras pero me recordé una vez más que un médico sólo es un hombre con unos estudios que sintetizan doscientos años de ciencia determinista y un siglo de voraz desarrollo farmacéutico-mercantil. Juré que nada cambiaría, pero aun así, quedé impactado; ni para bien, ni tampoco para mal.

―Sí, lo siento pero va a tener que repetirlas porque estas pruebas que trae no son suyas, me temo… pero no se preocupe porque…

En ese momento creí ver todo con claridad: no entendía absolutamente nada de lo que estaba contando el médico y tampoco tenía guión para toda aquella función que bien pudiera haberse resumido en un: «pruebe suerte otro día».

Después de darle la mano me despedí del señor André y éste no paró de disculparse por el malentendido; e incluso me reservó hora él mismo para asistir de nuevo a su oráculo lo antes posible, sin demora, en cuanto estuviesen listas las pruebas correctas: las pruebas de Leonardo Palacios; porque las que le llevaba ese día no eran mías, al parecer. Yo me dejé hacer, suave como un corderito recién nacido, y asentí cual autómata a todo cuanto decía.

―Lo más importante ―me confió antes de que abandonara su consulta― es que tiene buen aspecto. Y me alegro mucho de que haya vuelto a mi clínica, aunque seguramente haya estado mejor en la playa… ―guiñó un ojo con complicidad―, ¿ha estado tratándose en Barcelona o Valencia…?

―No, en realidad estuve primero en Perú y luego en la India… ―respondí todavía confundido por la conversación surrealista que estaba teniendo.

―Anda… ―farfulló extrañado. En ese momento, con esa sorpresa tiznando su gesto, me pareció buen tipo. No añadió mucho más y volvió a ofrecer su mano para estrechar la mía sin mucho esmero―. Si tiene las pruebas antes del día de la cita llámeme y le hago un hueco, ¿vale? Siento el malentendido.

Salí de la clínica flotando, como si una extraña fuerza me llevara en volandas. Mis pies andaban, pero por sortilegio; de hecho, no sé cómo no me caí en ningún momento por las calles que atravesé sin rumbo fijo. No sabía hacia donde andaba, ni qué estaba pasando. Sólo sabía que mis pruebas eran erróneas y que el médico concluyó que, a juzgar por mi aspecto, había estado en la playa. Pero nada más. Y de mi estado: que se me veía bien, y que esa mejora en mi aspecto era importante.

Hacía buen clima, la primavera ya despuntaba; ciertamente olía a primavera que echaba para atrás, junto a los demás aromas de la gran ciudad. Aún abrumado, y casi desfallecido, me senté en un banco, al lado de un mendigo que se extrañó de que tomara asiento tan a su vera y que el penetrante hedor a orines no me molestara en absoluto. Intentaba poner orden en mi cabeza, pues llevaba meses preparándome para aquel día y nada de lo ocurrido había estado previsto. Los nervios los tenía, eso sí, a flor de piel; era muy extraño todo. Me sentía convulso, y no sabía si quería llorar, o reír, o simplemente no hacer nada. Allí estaba sentado, en el banco de una calle principal de Madrid, al margen de todo el caos urbano que me rodeaba, intentando sin éxito salir de mi abstracción. El indigente debió de temer mi reacción de falta de rechazo y, asustado ante lo desconocido, se incorporó tambaleándose, cogió su carrito y se alejó de mí mascullando algo absolutamente incoherente. El banco emanaba unos efluvios agrios a humanidad que muy pocos hubieran tolerado, pero yo no olía nada ingrato. Los pensamientos en mi cabeza giraban a gran velocidad, incontrolables, e incluso sentí algo de nauseas. Era incapaz de parar ese tornado de ideas brumosas a las que no podía poner cara ni nombre. Cerré los ojos y me froté la cabeza amasando mi cráneo rapado hasta volver a mis cabales. Levanté la mirada y, delante de mí, apareció un contenedor amarillo con un cartel en su lateral que rezaba: “Saber reciclar es saber vivir, ¡recíclate!”

«Son éstas, sin lugar a dudas, las palabras de Dios», creí; fanático.

Meses después del incidente del doctor André, en la clínica André, me encontraba sentado delante de una muchacha que no sobrepasaría las treinta primaveras, la mayoría de ellas vividas entre montañas de libros. Su pelo estaba escrupulosamente recogido con una goma que formaba una lustrosa cola de caballo detrás de su cabeza redonda, y unas gafas de pasta negra la ayudaban a ver lo que su cabeza no quería creer. Hacía ya casi un par de semanas que contacté con ella después de leer un artículo suyo en una revista médica, y se me antojó sumamente importante contarle mi caso. Tuve esa intuición de forma muy clara; irrechazable por mi parte. Al fin conseguí que me atendiera en la terraza de una cafetería del centro para charlar sólo un rato, pues me aseguró que aquella mañana estaba muy atareada ―aunque no le creí―. Trató de no revelar sus intenciones, pero no tardé en leer en sus gestos que tenía prisa más por quitarme de en medio y zanjar el tema, que por otro motivo. Se llamaba Sofía.

―¿Qué te pido, Leonardo?

―Llámame Leo, por favor… un té, si tienen.

Sofía pidió mi té y un café solo con edulcorante. Sin mucha dilación, abordó el tema que nos concernía:

―Bueno, cuéntame, tengo que reconocer que tu llamada y tus mensajes en el contestador fueron una sorpresa… ―reconoció―. Me dejaron muy intrigada…

―Lo primero…, ver para creer… ―concedí, sonriendo, al corroborar que palpar las pruebas era exactamente lo que ella necesitaba en principio.

Le ofrecí, pues, la bolsa que traía conmigo. La tomó y sacó con cuidado lo que contenía. Al ser muchos papeles, yo fui describiendo por encima:

―Por un lado están las pruebas de hace dos años y pico, cuando me detectaron por primera vez el tumor. Y también están los exámenes que me hice siete meses después de la primera valoración; acabada la quimioterapia.

―Yo no soy médico… ―advirtió la muchacha mientras agudizaba la vista prudencialmente para ver más allá de las valoraciones escritas―, pero hay un especialista, colaborador de la revista, que me podrá ayudar…

―Y aquí están las últimas pruebas, que repetí hasta tres veces…

Sofía leyó un rato los papeles que le presenté mientras nos traían el aperitivo.

―Ahí viene ―continué, señalando―, mi nombre, datos y las clínicas y fechas de las pruebas… y aquí estoy yo, vivito y coleando.

La chica volvió a la cafetería al fin, pues parecía haberse perdido en sus propios pensamientos.

―Sí…, ya veo… perdona, ¿te importa que me lleve los originales y que te los devuelva mañana?

―No… imposible…, jamás me fiaría de una periodista… ―bromeé.

Ella rió sin demasiada energía.

―Entonces… ¿ya no tienes nada? Quiero decir… ¿estás totalmente sano?

―Sí… ―confirmé.

―Vaya…

―Sofía, necesito que me ayudes, esto es muy importante… ―me sinceré al fin.

Ella, que estaba a punto de darle un primer trago a su café, balbuceó:

―¿Cómo…?

―Pues que no quiero que escribas un artículo sobre esto, que se pierda en un simple: “vaya, estas cosas pasan muy de vez en cuando…”. ―Mi sonrisa desbordante expresaba claramente lo seguro que estaba sobre mis propósitos.

―¿Entonces? ―Sofía no parecía seguirme.

Le di un sorbo a mi té, que todavía ardía.

―Mira, esto va a ir un poquito más allá ―continué―. Lo primero me gustaría que, como has dicho, corrobores que todo lo que hay en esos papeles es verdad, y sería interesante que no los perdieras porque habrá mucha gente que tratará de desacreditarnos… Ahí están todos los análisis de sangre, radiografías, tomografías, biopsias… todo.

―¡Claro, claro!

―Y lo segundo, me vas a ayudar, una vez te convenzas de que existo ―la dediqué otra sonrisa arrolladora―, a divulgar un mensaje a toda la humanidad.

»Sé por qué me he curado, no soy un extraño caso de milagro… bueno, en realidad sí hay milagro también, pero tenemos una concepción de estos muy pobre…

Sofía creyó intuir, sin demasiado atino, por dónde iba y me interrumpió con delicadeza:

―Ya, Leo… pero primero tienes que entender que no soy especialista, ni médico… ―reculó, asustada por las palabras: “mensaje a la humanidad”, “milagro”…

―Lo sé. Pero eres periodista y, por lo que he leído, muy buena. Estás metida en los temas de divulgación médica, sin ser del gremio, y el artículo ése que escribiste sobre medicina alternativa me encantó…

―Muchas gracias, sólo intenté defender lo que…

―¡Exacto!, eso es precisamente lo que tendrás que hacer conmigo: defenderme. Como te decía antes, yo sé por qué me he curado y no ha sido precisamente por un extraño fármaco que conseguí en una selva perdida de la “Conchinchina”… ¿me sigues?

―Entonces…, ¿cómo ha sido? ―preguntó al fin con cierta incredulidad acompañando a sus tajantes palabras; comenzaba a no creerme, o eso intuí yo, y posiblemente no tardaría en sospechar que era un chalado en busca de protagonismo.

―Hace dos años y medio, me diagnosticaron cáncer de próstata muy avanzado, con metástasis en un testículo y por mi abdomen. Después me dijeron que el tratamiento que me pusieron, quimioterapia, no había servido para nada y que la enfermedad se había extendido al hígado… seguía su curso imparable. Y ahora, casi dos años después, me dicen que mis pruebas son las propias de alguien que nunca jamás ha tenido cáncer. Me curé.

―Increíble… eso parece… es maravilloso ―reconoció, no muy convencida.

―Sí, para nuestra forma de ver esta enfermedad, es increíble. Aunque ahora sé que lo increíble es que hubiera llegado hasta ese punto… no entiendo cómo aguanté viviendo enfermo tanto tiempo sin reventar antes… ―ella no entendió mis últimas palabras pero ya tendría tiempo de explicarle poco a poco―. El caso es que me he curado, y sé por qué me ha ocurrido; no ha sido un milagro, propiamente dicho. Sé cómo se cura el cáncer. Y quiero que tú escribas mi proceso y cómo cualquiera, en principio, puede curarse de esta enfermedad ―sentencié finalmente.

―¡Pero… si yo no soy médico, yo no puedo…!

―Un médico jamás escribiría lo que tú vas a escribir, nadie es profeta en su tierra… Ningún médico sería tan tonto como para meterse en ese berenjenal y perder su título…

―Así que me estás diciendo, en resumen, que tienes la cura para el cáncer y que quieres que yo sea quien lo publique… un poco ambicioso, ¿no?

―Efectivamente, empezamos a entendernos…

Sofía me observó durante unos cuantos segundos interminables, intentando descifrar quién era realmente el tipo con cráneo rapado que estaba sentado delante de ella. Al fin, rompió el silencio de la única manera que supo:

―Esto… bueno… tendría que entrevistarte primero…

Yo asentí muy contento y me recordé: «eres parte de Dios, y ahora tienes una prueba que superar… te has curado y todo tiene un precio…». La periodista se dispuso a dar el primer trago a su café pero rehusó tomarlo porque ya estaba frío. Se quitó las gafas revelando unos ojos grandes y bonitos, aunque castigados por tanta lectura.

―Mira Leo, seré sincera contigo… no puedo prometerte nada. Bueno… sí puedo decirte que me interesa tu historia y que me gustaría entrevistarte, la verdad, pero no te puedo asegurar que intentaré publicar nada hasta que no sepa qué me quieres contar realmente… Estoy muy agradecida de que hayas acudido a mí… pero tienes que entenderme…

―Sí, genial, lo entiendo. Sólo quiero contarte mi historia y luego haz lo que quieras con ella, sin ningún compromiso.

―Perfecto…, veamos…, si te parece bien me llevaré estas pruebas y te las devolveré mañana, ¿a la misma hora en esta cafetería por ejemplo?

―Sólo con una condición ―puntualicé.

―¿Cuál?

―Que mañana te tomes tu café.

―¡Ah… sí! ―Sofía rió vigorosamente al constatar que no había llegado a dar ni un solo trago a su café, mientras yo apuraba mi té.

Me quedé más rato, sentado sin tomar nada, y ella se marchó apresurada a saber Dios dónde; supuse que a corroborar mi historia. La vida me parecía maravillosa y todas las ruedas que conformaban este mundo parecían encajar a la perfección, diente con diente, girando todas en sincronía y a velocidades dispares pero complementarias. Me di un paseo deleitándome con el olor de las calles de Madrid en primavera: aroma a polen, a fritanga y a tubo de escape. Andando, llegué hasta una calle cercana a la clínica en la que tantas penurias pasé en su día e incluso sentí la tentación de entrar en la sala de espera como un vendaval y exponer a todos sus pacientes lo equivocados que estaban ―pero bien sabía que ésa no era la forma―. Pasé al lado de un banco que me resultó familiar y busqué aquel cartel de reciclado que en su día tanto me pudo animar; descubrí, contrariado, que, por no haber, no había ni contenedor. «Lo han quitado», supuse, «lástima». También busqué al indigente que solía andar por ese barrio pero tampoco di con él. Me juré a mí mismo que la próxima vez que lo viese probaría a invitarle a un café. Porque la vida era maravillosa. Y yo era parte intrínseca de aquello que los hombres llaman Dios. Pero entre tanto éxtasis debía visitar a alguien: un bonito fantasma de mi pasado.

I Concurso de Novela Autopublicación Tagus

I Concurso de Novela Autopublicación Tagus

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus