La soledad no era para Baldo algo extraño. La conocía del derecho y del revés. Y era así porque día a día, durante más de veinte años había ido tomando la lectura de los contadores de las casas del pueblo y sabía que las dimensiones del problema eran muy engañosas. Como en un iceberg, la parte visible, de la que él formaba parte como solterón viejo, no representaba en absoluto la realidad. Esta era dramática en algunos sitios y difícilmente podían pasar desapercibida salvo que uno se impusiera un firme propósito de no verla, como solía suceder. Por eso tenía la sensación de que vivía dos vidas distintas y paralelas; la oficial, y la otra de la que, como los demás, era cómplice en el acuerdo de mejor no hablar.

Su trabajo le permitió llegar a conocer a personas heridas o con graves carencias afectivas a las que ayudaba sin demasiados preámbulos pues siempre fue una persona sensible y dispuesta. En ocasiones, formalizó acuerdos de relación íntimos con algunas mujeres que cumplió con honestidad. De una forma tan exagerada que por un momento no supo distinguir entre lo vivido y lo soñado.

Era un hecho imposible de ocultar que en este pueblo de soñadores, habían sido demasiados los hombres ausentes primero o emigrados después que mantenían numerosas heridas abiertas en sus familiares que quedaron pese al esfuerzo de pasar página. Y como todos necesitamos curarnos para seguir cuerdos, Baldo desempeñó una función de continuidad de lo afectivo por su presencia diaria que muy pocos supieron valorar.

Pero su mundo se extendía, además, por un pasado que añoraba y un futuro que su difunta madre le hizo tener fe en que sería, sin duda, mejor. Ella era su credo. Su todo. Y esa idea no resultaba extraña en este ambiente de herederos de colonos en donde ahora vivía.

En su cabeza no dejaban de aparecer imágenes de estos cuatro mundos mezclados en distintas proporciones en función de temporadas o cómo le viniera el día. Pero conforme se fue haciendo mayor, el pasado tomaba más fuerzas y las del futuro se emborronaban con más facilidad.

Una noche se levantó de madrugada aterido de frío porque se había acostado sin darse cuenta de que los críos que habitualmente se metían con él, le habían roto uno de los cristales de su habitación que daba a la calle. Tiritando tapó el agujero pero no pudo dormir de lo mucho que moqueaba. Tanto, que imaginó que había llegado su hora y que, todo él, se iba cayendo a un agujero sin fondo. Entonces, se le encendieron todas las alarmas, apretó con fuerza los dientes hasta hacerlos rechinar de rabia y pudo ver con claridad cómo, desde lo más lejano de su universo particular, se le vino encima una estrella que como luz cegadora resultó ser su madre. Con una amplia sonrisa y una mirada llena de ternura, le traía un vaso de leche caliente con miel. Le puso su delicada mano en la frente para ver si tenía fiebre, le cantó al oído algo precioso como cuando era niño y le dijo que no tuviera miedo, que todo pasaría sin más.

No se engañaba del todo. También ella sufrió mucho tiempo con heridas abiertas y pese a ello, le enseñó el valor de lo afectivo.

Cuando se encontró mejor, su alma se le escapó de nuevo al futuro y su imaginación le acompañó haciendo cabriolas y prometiendo alcanzar su objetivo en la vida. Que no era otro que ganar el premio gordo de la lotería de Navidad y tener suficiente dinero para repartir a los que les tenía afecto. Y todo el dinero que conseguía ahorrar, lo invirtió en esas papeletas. Nunca le tocó.

A los consejos no pedidos de que “la mejor es ahorro y economía”, él, de una forma automática, se retorcía por dentro y dominando su deseo de estallar como un volcán, conseguía controlarse a duras penas y contestaba mirando al suelo con un suave hiladillo de voz esa otra frase hecha que “es ciega, pero nunca toca a quien no juega”.

Su estrategia preferida era soñar. Que, además, no costaba nada. Y se le pasó la vida esperando. En un abrir y cerrar de ojos. En un “pis-pas”. No tuvo suerte tampoco para “arreglarse” con una mujer de las “escondidas” o de las “como es debido” y se lamentaba de que por culpa de su forma de ser fantasiosa, le prendiera fuego, sin querer, al pelo de su única novia que se le conociera y que se había puesto una laca especialmente inflamable. No resultó grave, pero ella lo dejó.

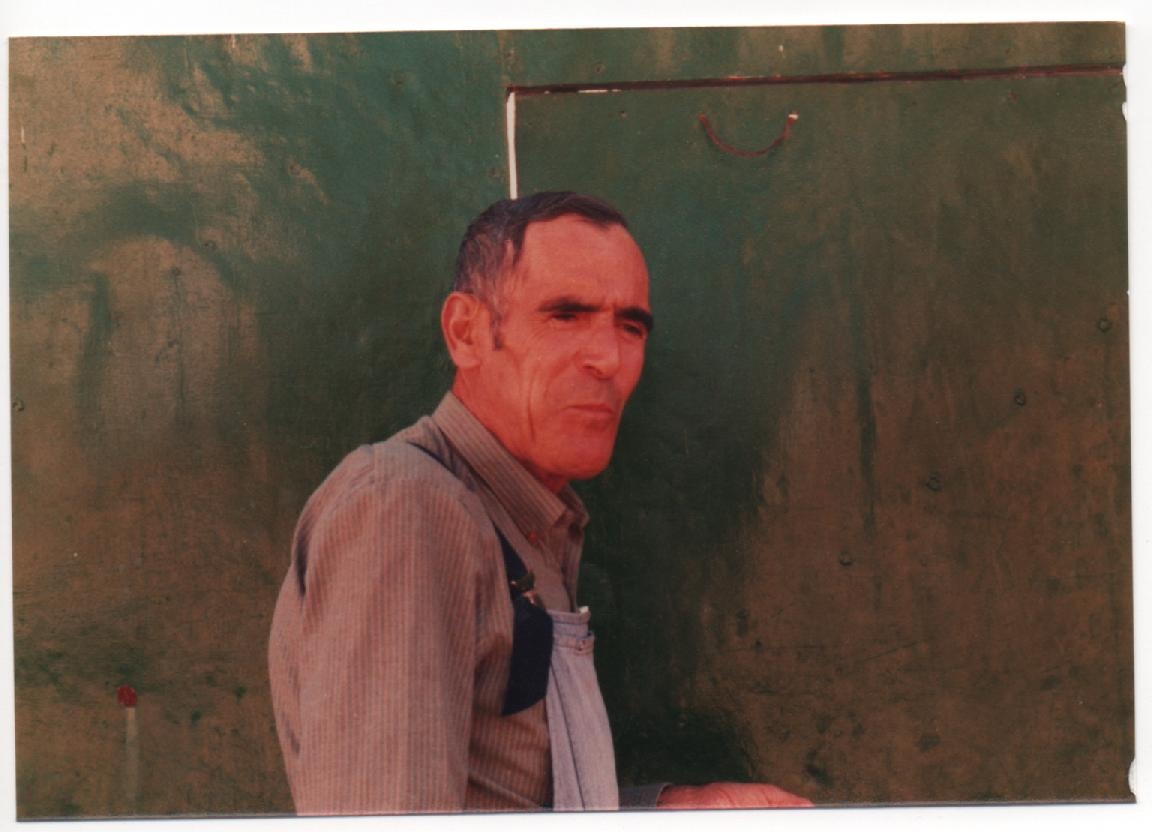

Baldo era ese hombre humilde, siempre dispuesto, que se definía a sí mismo por su apellido Rosa “que lo mismo iba a pie, a caballo que en carroza”, ese niño que cuidaba cerdos en vez de ir a la escuela, que sufrió el hambre de la posguerra, la mili en el Pirineo, trabajó haciendo canales en el bajo Guadalquivir, en ese horrible metro de Barcelona o cortando jabón en el gallinero de casa más mil historias que prefirió olvidar.

Su familia también se le había escapado sin saber cómo y la nuestra, le había adoptado como tío por el roce diario. Al margen de que lo fuera o no en realidad como algunos sostienen. Y lo que tuvo de afectivo y soñador, quedó entre unos cuantos de nosotros.

V Concurso de Historias de familia

V Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS