Este mes no había vendido un solo inmueble pero había follado más que en toda su vida. Solo con oír la voz telefónica de una posible clienta se excitaba como un mandril. En el proceso de concertar una cita o negociar los detalles de una venta, sentía como su respiración se aceleraba y se hacía más profunda y como su corazón bombeaba sangre a su entrepierna. En pocos segundos la tela de la bragueta se tensaba y le impedía caminar.

Salvador era un joven universitario de veintipocos años. Estudiaba filosofía y nunca había demostrado demasiado interés por las cuestiones terrenales incluyendo el sexo. Para mal ganarse la vida trabajaba por las tardes en la agencia inmobiliaria de un amigo de su padre en la zona alta de la ciudad.

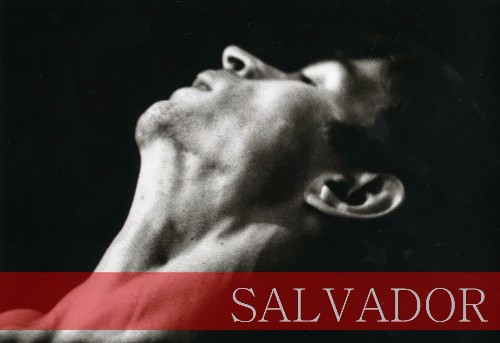

Siempre le habían dicho que parecía un galán trasnochado. Un Cary Grant de andar por casa. Su piel tenía el tono de las aceitunas. Centelleaba en su cara una mirada esmeralda. El timbre de su voz recordaba las notas graves de un saxofón. Sus manos eran anchas y vigorosas. Su sonrisa, traviesa. Peinaba su pelo endrino con raya al lado formando un tupé engominado. Destacaba por su estatura y sus anchas espaldas. Casi siempre iba vestido de negro con un estilo impecable que, aunque un poco rancio, resultaba perfecto para trabajar en una agencia inmobiliaria de prestigio.

Su especialidad eran las divorciadas y las esposas abúlicas. Como un sabueso las olía a través del hilo telefónico y empezaba a salivar.

La pantomima que mejor le funcionaba era la de parecer un buen chico, inexperto y tímido, que se sonrojaba a la menor insinuación.

Todas sus clientas rondaban los cincuenta. Todas eran ricas. Todas eran rubias. Ninguna de ellas comía. Sus cuerpos anoréxicos se empeñaban en recobrar la lozanía perdida. Borrachos como estaban de antioxidantes y botulina fracasaban. Sus carnes cedían a la fuerza de la gravedad.

Unas buscaban apartamentos pequeños y miembros grandes. Sin saberlo configuraban una secta de amazonas vengativas, baqueteadas, amargadas y cínicas. Sus voces ásperas pregonaban lo cabrones que eran sus exmaridos y lo ingenuas que habían sido ellas. Se erigían como únicas damnificadas de un matrimonio degenerado, de un amor desollado por las decepciones, las calumnias, las evasivas, el sexo involuntario, los sentimientos heridos y el despecho.

Otras buscaban suntuosas villas y ajetreo bajo las faldas. Continuaban casadas y aunque vivían mansamente con sus maridos, en el fondo compartían con sus divorciadas congéneres todo menos el valor. Eran cobardes pero prácticas. Preferían el confort de sus plácidas vidas a avinagrarse y volverse secas como el papel de lija.

Unas y otras veían en Salvador una forma de sublimar su frustración. Ansiaban sexo vengativo de alto voltaje. Querían llevar la voz cantante. Estaban hartas de someterse. Sus preciosos fulares Gucci se transformaban en sádicos artilugios que inmovilizaban las muñecas de Salvador. Sus uñas de porcelana se quebraban arañando el vello de sus glúteos. Sus tacones de aguja desgarraban la piel de su escroto. Sus dientes le corroían los pezones. Sus pechos adulterados lo asfixiaban induciendo a sus pulmones a una lujuriosa apnea. Aullaban. Hervían. Se extinguían en un orgasmo múltiple sentadas sobre su cara.

Una vez de tantas se le ocurrió sin saber por qué pedirle dinero a una de ellas, balbuceando algún pretexto improvisado. Belén, o como en realidad se llamase aquella arpía, lo miró y comprendió perfectamente. Anduvo unos pasos hacia su Vuitton, cogió su cartera y sacó de ella cuatrocientos euros. Se sacudió los billetes de los dedos como si le quemaran. Consumía el dinero de su marido con resentimiento pero sin miramientos.

De este modo casual Salvador cambió de profesión. Pasó de anodino agente inmobiliario a gigoló sin pisar las oficinas del INEM. Era fiel a la máxima de Confucio: “trabaja en lo que te gusta y jamás tendrás que trabajar”, que siempre recalcaba a sus amigotes sacando pecho.

Una tras otra, cuando Salvador ponía ojitos de cordero degollado arguyendo cualquier necedad, aflojaban la pasta sin chistar. Les fascinaba fornicar en casas ajenas. Les ofrecía, a parte del riesgo exhibicionista de ser descubiertas, una coartada digna de su posición. No iban a un sórdido hotelucho en las afueras. Iban a visitar una mansión con el fingido propósito de adquirirla. Sus maridos estaban tranquilos y adornados. Más tarde aducían que no les convencía lo suficiente y volvían a visitar otra. Unas veces se sumergían en un jacuzzi para comerse a Salvador enterito. Otras se corrían vivas sobre la isla de una lujosa cocina. Él se dejaba mangonear. Le excitaba sentirse subyugado.

En una ocasión mientras estaba literalmente crucificado, con las muñecas y los tobillos fuertemente amarrados a los barrotes de la cama, el collar de perlas de Magdalena golpeaba su boca con una cadencia lúbrica empujado por el vaivén de sus senos. Lo mordió y tiró de él, sus dientes rechinaron, la cabeza de ella rebotó contra la suya y su pelo le cubrió la cara. El golpe lo aturdió. No podía respirar. Tampoco podía moverse. De pronto su cuerpo se puso a vibrar violentamente. Una oleada de calor empezó a empaparlo desde la punta de los pies y avanzó lentamente por sus muslos, sus testículos, su verga, su vientre, su pecho, subió por su garganta y chocó contra la escollera de su cerebro cegándolo con un chispazo. En pocos segundos empezó otra oleada y otra y otra. Se desbarataba en orgasmos sucesivos. Magdalena sin entender qué pasaba levantó la cabeza. Observó la cara de Salvador. Su expresión era extraña. Sus ojos estaban blancos y se mordía los labios que empezaban a sangrar. Magdalena asustada le sacudió una bofetada. El cuerpo de Salvador se tensó separándose de las sábanas. Después de una brusca convulsión, se desplomó de nuevo a causa de su peso y el de ella.

La vibración se detuvo. La respiración no se reanudó. Magdalena continuaba empalada. Aterrorizada empezó a gritarle, a zarandearlo y a darle manotazos. Su cuerpo no respondía. La sangre dejó de emanar de sus labios. Salvador estaba muerto.

I Concurso de Historias del trabajo

I Concurso de Historias del trabajo

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus