Cada vez que voy a visitar a mis padres al cementerio y mis hijos me preguntan si también voy a pasar a ver a la yaya, yo asiento con un «por supuesto». Ella no es mi madre; tampoco es su abuela. Sin embargo, esa anciana dejó en mí una imborrable y profunda huella de amor y respeto que permanecerá por siempre, imperecedera, en mi memoria.

La conocí un aciago día de primavera, siendo yo una niña, entre aquel laberinto de calles estrechas y nichos que se elevaban hasta el cielo y parecían querer tragarme a cada paso que daba, en mi precipitada huida a ninguna parte. Pronto me encontré llorando por algo más que por la pena que me empapaba el alma, como por el hecho de saberme perdida. Fue entonces cuando choqué con ella.

—¡Pero bueno! ¿Se puede saber de dónde sales tú? —me regañó severamente.

Quise contestarle de inmediato, pero las palabras se me enredaban en la garganta, ahogadas entre sollozos, mudas de asombro ante aquella silueta alta y delgada, ligeramente encorvada, reposando sobre un grueso bastón de madera oscura, con empuñadura dorada. Alcé la vista y su mirada me alcanzó, a través de unas pupilas enmarcadas por un iris azul cobalto que parecía incendiar de hielo todo el lugar.

—¿Vienes a un entierro? ¿Tus abuelos, quizá? —supuso ella, ásperamente— No deberías andar correteando como un potro desbocado por el camposanto, niña. ¿Es que no te lo enseñaron tus padres?

Yo negué con la cabeza, dejando escapar gruesos lagrimones mejilla abajo.

—¿Por qué todo el mundo me dice que ellos han ido a un lugar mejor? ¿Qué lugar puede ser ese, mejor que quedarse aquí conmigo? —pregunté, llorosa.

—¿Sabes una cosa? Sin duda, creo que estás en lo cierto —afirmó ella, otorgándome la razón—. Y si tú no fueras tan niña y yo no fuera tan vieja, incluso me atrevería a decirte que todo eso del cielo y el paraíso eterno no son más que falsas patrañas, inventadas para vestir el duelo con el velo insustancial del consuelo. Ya ves…

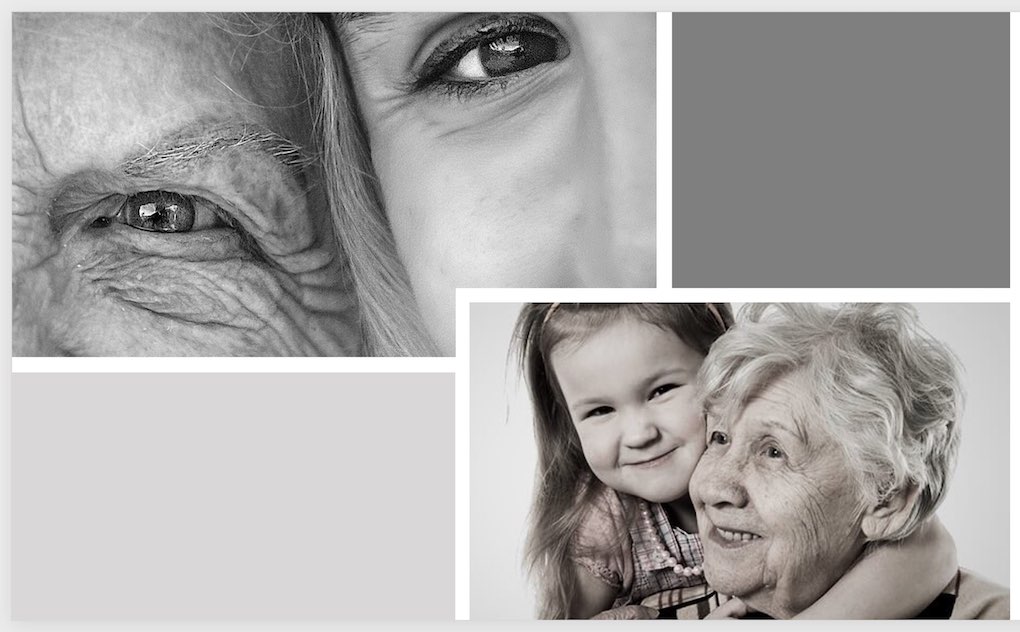

Yo asentí, sin entender ni una palabra de los razonamientos que con tanto énfasis la anciana se afanaba en argumentar. Entonces, ella carraspeó, ceñuda, mientras seguía observándome y pude fijarme en su espesa mata de cabello blanco, que como un nubarrón albino flotaba alrededor de su rostro. Mi mirada quedó absorta en la contemplación de aquella piel curtida y aquellos surcos que recorrían su cara, como silenciosos meandros esculpidos por el tiempo.

—¿Y tú? —pregunté, un poco más calmada—. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Has venido a un entierro?

—¿A un entierro? —me miró, sorprendida—. No. En esta ocasión, vengo de visita. Y de paso, aprovecho para ir acostumbrándome a la que pronto será mi nueva casa.

—¿Tu nueva casa? —repetí, intrigada— ¿Vas a mudarte?

—Ciertamente, niña. Ciertamente. Yo, tú y todo ser humano en este mundo acabaremos por habitar estos cubículos, como perennes crisálidas.

—No entiendo nada de lo que dices —reconocí, sincera—. A mí me parece que hablas muy raro…

—¿Y qué, si te digo que dentro de unos años todos vamos a estar ahí dentro? —me espetó, molesta, señalando los nichos—. ¿Comprendes ahora?

Aquellas palabras provocaron una oleada de calor interno que me quemó las entrañas y me explotó en las mejillas, reavivando unas rugientes lágrimas.

—¡No! ¡Yo no quiero estar ahí dentro! ¡Tampoco quiero que ellos estén ahí! ¡Está frío y oscuro! ¡Eres mala! ¡Mala! —grité, desconsolada.

La anciana me lanzó una mirada fulminante, toda vez que aferraba la empuñadura del bastón, apretando sus labios con fuerza. Quise seguir increpándola, pero enseguida me vi envuelta por un alud de caricias y mimos. Me habían encontrado.

—¡Por fin llegó tu madre, chiquilla! —suspiró ella, desganada—. Y déjame repetirte que esos no son modales en el entierro de tus abuelos.

—¿Sus abuelos? —repitió mi tía, sin dejar de abrazarme—. ¿Y por qué supone usted que yo habría de ser su madre? ¿Acaso se ha molestado en preguntar, siquiera?

Pude contemplar el rostro estupefacto de aquella anciana antes de desaparecer de su vista, al escuchar mi suplicante llanto por poder tener a mis padres de regreso al mundo de los vivos.

Transcurridos unos meses en los que los días se sucedían, cual hojas marchitas, ante mí y las noches rezumaban olor a sudor y a pesadilla, regresé al cementerio con mi tía. Y allí estaba la anciana, sentada en un taburete, enfrente de una de las lápidas. Mi primera intención fue mantenerme alejada de ella, pero había algo que me impulsó a ir a su encuentro. Me acerqué, despacio, hasta estar a escasos metros y me quedé contemplándola, lista para sostenerle la mirada. Sin embargo, aquellos intrigantes ojos azules que tanto me impresionaron la primera vez que la vi parecían haberse nublado bajo una húmeda pátina, ocultando su brillante fiereza. Di un paso más y entonces ella se percató de mi presencia.

—¡Hombre! ¡Mira a quien tenemos por aquí! —exclamó lacónicamente— Y bien: ¿vas a quedarte ahí observándome como un pasmarote? No quisiera que me reprendieran por estar entreteniéndote, niña.

—Me llamo Aura—le dije, a modo de presentación— ¿Y tú, cómo te llamas?

La anciana se aferró con fuerza al bastón, con la intención de levantarse, pero las fuerzas no la acompañaron, por lo que permaneció sentada. Una leve brisa se dejó sentir por el lugar, agitando las copas de los cipreses y los pétalos de los ramos allí depositados. Ella metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo de algodón blanco que pasó delicadamente por ambos lagrimales. Pensé que iba a obsequiarme con otro de sus exabruptos. En su lugar, tomó aire y habló.

—Celestina. Pero puedes llamarme Tina—contestó secamente.

—¿Hoy también viniste de visita? ¿Puedo saber de quien se trata? —pregunté sin reparos, acercándome, hasta tocar el nicho que quedaba enfrente de ella.

—¿No te han dicho nunca lo chafardera que eres, niña? —me espetó, incómoda, la anciana— ¿Qué te importa a ti eso?

—Bueno… Yo pensé que… Mi tía me ha dicho que, para no olvidarme de mis padres, puedo recordarlos hablando con ellos. Así siempre vivirá un trocito de los dos conmigo… Quizá tú también vienes aquí a conversar—respondí.

—Así que tu tía… —dijo ella, airadamente, señalando a lo lejos—. Pues déjame decirte algo, pequeña. No te engañes pensando en esos cuentos que solamente sirven para hacerte caer en el lecho ilusorio de la esperanza. Pronto comprobarás que es solo un negro pozo sin fondo. Mira: siento de veras lo que sea que les pasó a tus papás, pero así es la vida y cuanto antes lo aceptes, mejor.

Quise hablar, pero algo parecía haber despertado en el interior de mi vieja contertulia. Algo furioso y áspero, como su voz, cargada de resentimiento.

—¿De qué me sirve a mí venir a hablar delante de un pedazo de mármol? ¿Para qué quiero recordar? ¿Recordar mi pena y mi soledad? ¿Por qué no partí yo antes que ella? —se lamentó.

En aquel momento me di cuenta. La que yacía en aquel nicho, objeto de las continuadas visitas de la anciana, era su propia hija. El verla llorar de aquella manera me revolvió todo el dolor que arrastraba, agazapado en mis entrañas, haciendo que me fundiera con ella en un sentido abrazo. Al percatarse, mi tía acudió inmediatamente a nuestro encuentro. Fue entonces cuando aquella abuela huraña y malhumorada sacó a relucir la mejor parte de sus buenos modales y haciendo gala de su empatía, nos ofreció un recorrido por lo que había sido su vida y las tristes circunstancias por las que se encontraba allí. «Nací en plena posguerra, ya veis. A mi padre lo habían declarado desaparecido en combate y mi madre tenía dos hijas más. Y, ¡claro!, en aquella época todos teníamos que arrimar el hombro, pero, siendo cuatro mujeres ya puedes contar lo que ganábamos en la fábrica de hilaturas… A mí se me daban bien los estudios, pero a los doce años mi madre tuvo que sacarme de la escuela y ponerme a trabajar. Aún así, pasamos más hambre que el perro de un ciego porque el dinero no alcanzaba. Siendo más mayorcita me empezó a cortejar el hijo mayor de los vecinos. Siempre venía a la fiesta mayor del entoldado, aunque eso del baile siempre se le dio fatal… Venancio, se llamaba. Un buen hombre; cabal y honrado como el que más. Cuando nos casamos yo dejé de trabajar y nos manteníamos con las ganancias que le daba el taller de carpintería. Después llegó mi Rosario. Una niña alegre y más buena que el pan. No es porque sea mi hija, no…», empezó a relatarnos. «¡Ya veis!… La vida y sus sinsentidos… Me caí hará cosa de un año y medio y me rompí la cadera. Mi Rosario vino a casa por una temporada para cuidarme, pero al cabo de poco de haberse instalado le sobrevinieron unos dolores de espalda. Cáncer de pulmón… No se pudo hacer nada…», sollozó la anciana, en un hilo de voz.

—Lo siento mucho, Tina—le dije, acariciándole la mano—. Entonces, si tan mal te sientes, ¿por qué sigues viniendo a conversar delante de su tumba?

—¡Ay, hija mía! —se sinceró ella—. ¿Te acuerdas que te dije que no servían de nada las visitas al cementerio? ¿Recuerdas como renegué del valor de los recuerdos? Pues mentí. Lo único que hacía era engañarme a mí misma. Debería consolarme el hecho de pensar que, con lo vieja que soy, pronto me reuniré con mi Rosario. Pero no lo consigo…

—¿Por qué duele tanto, Tina? Dime: ¿por qué? —pregunté, pesarosa—. Mi tía siempre me dice que tengo que dejar pasar el tiempo. Pero yo no sé muy bien a qué se refiere…

—Pues verás: no es que el tiempo sea como un doctor, que nos receta una medicina que haga desaparecer las penas. No. Eso no funciona así. El tiempo no se toca, ni se huele, ni se ve. Pero, de alguna manera, se percibe. Unas veces rápido, como las aguas de una cascada. Otras veces lento, como el movimiento de los hielos glaciares. Y así que va pasando, actúa como un bálsamo, calmando el dolor. Como si nuestra tristeza fuera un potro salvaje que se acaba domesticando.

—¡Ah! —exclamé —. Y es entonces cuando la pena se va del todo, ¿no?

—¡Hombre! —respondió la anciana—. Yo no diría tanto. La pena por la muerte de un ser querido no desaparece nunca, créeme. Más bien, podríamos decir que cicatriza… Mira: para que lo entiendas. ¿Alguna vez te has hecho alguna pupa en el codo o en la rodilla? ¿Verdad que la costra no apareció enseguida? No, ¿verdad? Tuvo que pasar un tiempo para que empezara a formarse. Después se fue endureciendo y se fue secando. Finalmente se desprendió y la pupa se curó. Sin embargo, si uno se fija bien, aún puede distinguir esa marca que por siempre va a quedar ahí. ¿A que sí?

Yo asentí, contenta de haber entendido exactamente lo que mi vieja contertulia me había querido explicar.

—¿Sabes una cosa Tina? —la tumba de mis papás también es la segunda, empezando desde el suelo, como la de tu hija.

—¿Y sabes qué, Aura? —sonrió la anciana—. Quiero que vengas a verme cuando ya no esté, cada vez que acudas a visitar a tus papás. Además, no tendrás excusa para conversar sobre lo que tú quieras conmigo ni para no traerme unas flores. Yo estaré escuchándote aquí: entre el cielo y el suelo.

Historias de mayores

Historias de mayores

OPINIONES Y COMENTARIOS