En mi casa éramos seis, mis tres hermanos, mi abuela, mi padre y yo. El pueblo, como cualquier otro lugar por entonces, estaba dominado por una enfermedad muy común, el hambre. Apenas teníamos qué llevarnos a la boca, la guerra había causado estragos.

Un día de verano, una mujer fue a hablar con mi abuela. Que se había enterado de que el ruido de nuestros estómagos resonaba contra las paredes y que, casualmente, necesitaba ayuda en su familia.

Me marché casi enseguida, la primera vez que me alejaba de mi hogar. Tenía por entonces casi once años, ni tan siquiera había menstruado todavía. No busqué mi partida, pero tampoco la rechacé, porque sabía lo que me esperaba si me quedaba; ni ropa, ni alimento. Aun así, no pude evitar soltar una lagrimilla cuando mi abuela se despidió con la mano.

Recuerdo el trayecto en coche, cómo las casas fueron haciéndose pequeñitas, los árboles empezaron a convertirse en manchas, aunque en aquellos tiempos un automóvil no podía alcanzar grandes velocidades. Todo cambió. Entraba en la urbe.

La nueva familia estaba compuesta por tres hijos, la abuela y el matrimonio. Vivían en la capital, pero pasaban los veranos en la sierra, en mi sierra, cazando. Residían en una zona adinerada de la ciudad, en un piso alto, aunque no excesivamente grande, lo justo para vivir.

El marido era dueño de una pastelería, en la que trabajaban también sus hijos cuando no estaban estudiando. Traían a casa los pasteles que no se habían vendido, que devoraban con ansia, porque ellos eran unos muchachos de fuerte complexión y estaban en la edad del desarrollo, del comer insaciable. Tenían 26, 20 y 15 años. Desde el principio, me aceptaron, aunque también desde el principio me di cuenta de que en esa casa no había comida ni para ellos. Ni un dulce era reservado para mí, hasta que el pequeño, que era también el más bueno, se encariñó conmigo y me escondía las golosinas para dármelas cuando nadie más miraba.

Me vestían de gris y azul, con un delantal blanco, pero sin cofia, por ser demasiado lujo. Tener criada demostraba el nivel social de la persona, su alta categoría, y eso los señores lo sabían, les gustaba aparentar.

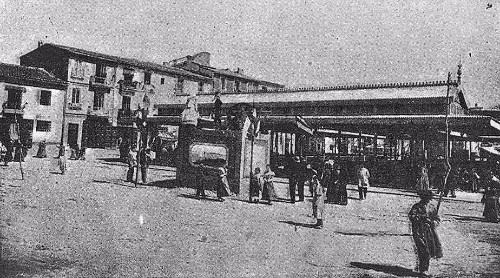

Cada día me levantaba al amanecer, y tras adecentar la casa, acompañaba a la dueña al mercado. Allí comprábamos carne y garbanzos, sobre todo garbanzos, porque el plato estrella de la vivienda era el cocido, casi lo único que se comía. El resto del día transcurría en múltiples quehaceres sin pausa, sin apenas descanso.

La madre, de cabello ya blanquecino, era la que dirigía cada uno de mis pasos. Friega, limpia, recoge la ropa, tiende, haz las camas, quita el polvo, sacude la alfombra, prepara el desayuno al chiquillo, que se va a clase, vamos, más rápido, no, así no, empieza otra vez, eran algunas de las frases que me destinaba.

No me pagaban, trabajaba por un plato de comida que me sabía a poco, que nunca conseguía llenarme. Nunca lloré por las noches, y no por falta de penas, sino porque me sabía responsable, no eché las culpas a nadie. Empecé a encontrarme mal, a perder fuerzas, enfermé. No sabía qué hacer, si no podían sustentarme ¿por qué me habían llevado hasta allí? Me sentía una esclava, atrapada en un bucle de tareas y hambre.

Un día, la señora me envió al mercado sola, por primera vez. La de los garbanzos me habló, también por vez primera. Que cada día te veo peor, más pálida, parece que te hubiesen chupado la sangre, la tristeza surge a borbotones de tus ojos, qué te ocurre, chiquilla, ¿no te dan de comer?, ¿te tratan mal?

Entonces me dijo que me fuera con ella, que en su casa no me faltaría alimento, que me pagaría bien. Contesté sí. Pero mis patrones me daban miedo, él, tan señorito, mucho más joven que la señora, con esa mirar por encima del hombro, y ella, firme, impetuosa. Pero supe que si continuaba allí, moriría, y me planté. A mis doce años recién cumplidos hice la maleta y partí.

Nunca volví a ver a esa familia, pero, sesenta años después, todavía los recuerdo.

I Concurso de Historias del trabajo

I Concurso de Historias del trabajo

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus