Nunca conté los surcos de la cara de mi abuela Tina, pero a mi cortad edad me erizaban la piel. Así la conocí. Con los años, poco a poco, fueron marcando presencia sobre su rostro blanquecino, reflejo de su enemistad con el sol.

Ella caminaba siempre erguida, aferrada a su sombrilla y de prisa por las calles polvorientas de su pueblo olvidado por el desarrollo, cobijado por serranías y derrochado de sol.

Un día nuestros caminos se dividieron por el mar. Me llevaron a Europa y ella se quedó en su hamaca de tejidos ancestrales.

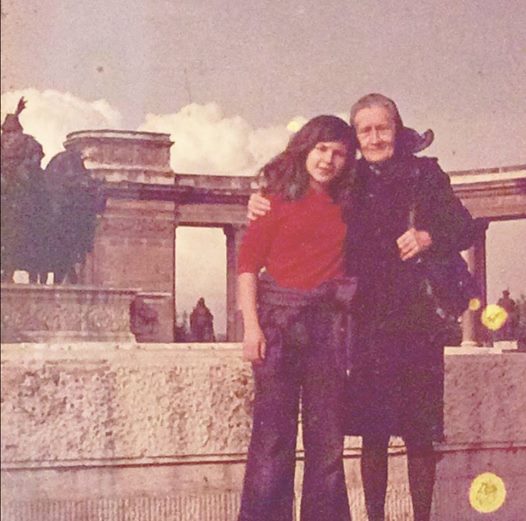

Después de un tiempo de no verla cruzó el Atlántico con sus maletas llenas de pimienta y comino porque creía que tras “el muro”, no existían. Después de abrazarla, elevé mi mirada hacia su rostro y pude constatar que a sus ochenta años, los surcos no sólo seguían allí, sino que se habían acentuado, marcando más las huellas de sus ocho décadas.

Vestía falda, blusa y chompa* negra; todo siempre negro. Creía que era el atuendo de las personas mayores, muy mayores, es decir viejas. No sabía que llevaba puesto el luto de la vida, de su vida.

No recuerdo su risa, nunca la vi reír. Quizás una que otra sonrisa furtiva se fugó de esos labios delgados que no formó ninguna arruga en sus comisuras. La risa se le escondió en algún baúl o tras algún robusto pilar de las galerías que recorrían las calles de su pueblo natal.

Su presencia denotaba autoridad, acostumbrada a sembrar orden en los colegios donde fungió como directora. Esa autoridad se traslucía a través de su figura delgada, sus ojos vivaces y silenciosos y a través de la seguridad de su postura, siempre erguida, aun en reuniones sociales, aun en la mesa del comedor.

La rigidez y autoridad eran sus fieles acompañantes esté donde esté. ¡Ni se diga en su casa de paredes altas y frescas! No era recomendable atravesar el umbral con algún indicio de tos porque el aceite de bacalao llegaba de inmediato en una cuchara gigante para las proporciones de la boca de una niña. Sin excusas, sin “peros”, a tomarlo todo. ¡¿Quién iba a osar discutirle a la abuela?!

Cuando llegaba sana, es decir sin tos, me llevaba directo al comedor en donde aguardaba una interminable barra de guaraná, una pesada lima de acero y varios frascos vacíos que llenar. Cuando terminaba de rallar el guaraná asomaba mi cabeza por la boca de la tinaja enorme que contenía agua fría. Si la abuela estaba de ánimos generosos, me daba unas monedas para que fuera a comprar caldo de caña* o mocochinchi*. Lo que era una bendición para apaciguar los calores atrofiantes del otrora pueblo.

Junto a los surcos perturbadores de su rostro, el nerviosismo de sus manos y de las yemas de sus dedos tocando con furia un imaginario teclado de piano, eran un espectáculo que contrastaban con la seguridad de su semblante.

La expectación era grande cada vez que la abuela Tina se sentaba próxima a una mesa. Si bien, los surcos provocaban temor, este teclear desesperado con tono y ritmo de galope en aumento provocaban risa. Risa ingenua para mis ojos de niña. También la imitaba, pero nunca logré sacar el mismo ritmo, quizás me faltó deambular por sus angustias.

Con los años, aprendí a mirar con otros ojos a la abuela Tina. Ahora sé que los surcos del rostro eran sus caminos transitados, los dolores no resueltos, la ausencia precoz de su madre, su niñez bajo el mando de un obispo, el haber sido tachada del pliego de herencias por casarse con el hijo de un mulato, los once años de pleitos por el sucesivo divorcio, el regreso a la casa obispal con tres hijos a cuestas. Amor, dolor, humillación.

Luego de tomar sus maletas para volver a cruzar el Atlántico (sin pimienta y comino, pero sí con nuevos recuerdos), no la vi más. Lo último que supe fue que se había escapado del bullicio de la ciudad y se había mudado a Cotoca*, un pueblo de calles polvorientas, pero acogedoras donde, tras el visillo, espiaba al intruso que osaba visitarla. Si no estaba de humor, la puerta permanecía cerrada y el visitante debía dar marcha atrás por ese camino pálido, ausente de vidas.

Allí dejó los surcos del rostro que se fundieron con los surcos de su camino sinuoso y pedregoso.

Cuando voy de visita a Cotoca escucho el galopar de sus dedos ya suaves, ya lejanos.

.

*Chompa es una prenda de vestir de punto, cerrada y con mangas.

*Caldo de caña es el jugo que se extrae de la caña de azúcar.

*Mocochinchi es un jugo que se logra del cocimiento del durazno, canela, clavo de olor y azúcar.

*Cotoca es un pueblo a 25 km de Santa Cruz de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia donde se venera a una virgen milagrosa.

V Concurso de Historias de familia

V Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS