1

ELLA

La luz del neón de la panadería situada en los bajos del edificio de enfrente se encendió iluminando la habitación de una manera débil pero suficiente. Se trataba de un apartamento pequeño, algo angosto. Las paredes tenían zócalos de libros, cientos de ejemplares apilados por todo el perímetro. Montones de ropa se agazapaban en diferentes sitios. En el suelo, junto al ventilador de pie, una toalla húmeda, sobre el escritorio de nogal un pantalón y una camiseta del día anterior, encima de la silla varios pares de calcetines. La estancia se completaba con un viejo hornillo eléctrico y un microondas que reposaban sobre una pequeña encimera. Y la cama. Sobre ella un bulto estaba cubierto por una sábana blanca y fina.

El bulto se movió, giró sobre sí mismo, volvió a girar hacia el lado contrario. Una mano apareció de debajo de la sábana y agarró un estuche de la caja de cartón que hacía las veces de mesita de noche. La caja estaba mal forrada con papel de regalo, incluso unas hembrillas hacían las veces de cierre de las solapas, pretendiendo ser puertas. El papel estaba desgastado y desprendido en algunas esquinas. Un apaño temporal que se había convertido en definitivo.

Lanzó las sábanas hacia los pies de la cama, se sentó con las piernas en posición de loto y comenzó a liar un cigarro. Tenía ojeras, el pelo ni corto ni largo y revuelto caía descuidado sobre su frente y, con aquella luz artificial, su piel tenía cierto aire mortecino. Echó un rápido vistazo al reloj de pared: 6:32. Resopló. Se llevó el cigarro a los labios y lo encendió. De un salto salió de la cama y se puso en pie.

—Buenos días —dijo con resignación. —Me llamo Ela y llevo 27 años, 11 meses y 25 días durmiendo una mierda. Si dormir regenera y alarga la vida, yo debo estar con los dos pies en la tumba.

Ela había sido un invento de sus progenitores, unos jipis incombustibles, o más bien una broma sin gracia, como le parecía a ella. Había sido engendrada en Londres, durante una larga estancia de sus padres en Reino Unido. Al enterarse de que estaban esperando una hija salieron a celebrarlo y, en plena fumada a orillas del río Támesis, su padre tuvo la genial idea de utilizar directamente el diminutivo del nombre anglosajón Ellen y llamarla Ella, porque iba a ser ELLA, la hija que tanto habían deseado. El problema es que la mayoría de personas, en España, utilizaban el sonido elle y Ela había terminado en el baúl de los recuerdos.

Tomó aire en una profunda y lenta inspiración. Exhalándolo, hizo una reverencia y se metió en el cuarto de baño, pequeño como todo en aquel apartamento. El agua de la ducha comenzó a correr.

Desde hacía unos meses había desarrollado la costumbre de saludar cada mañana a un auditorio inexistente, de compartir con sus propios fantasmas el hastío de aquellos despertares.

Padecía insomnio desde los doce años, desde la misma madrugada de su doce cumpleaños. Ahora, a punto de cumplir los cuarenta, se había convertido en una pesada maleta casi imposible de transportar. Durante los primeros años había recurrido a todos los “ólogos” que pudo: psicólogos, neurólogos, neurofisiólogos… Había pasado semanas en distintas unidades del sueño con pruebas médicas, test psicológicos, tratamientos con los más variopintos fármacos. Pero nada. Ni un sólo resultado que apuntase a algún tipo de enfermedad física o psíquica y le diese un hálito de esperanza. Por su cuenta y riesgo había probado todo tipo de sustancias-no-tan-legales, como le gustaba llamarlas. Pero siempre con el mismo resultado: nada.

Salió del baño y se dirigió a la puerta de la calle, la abrió y se giró hacia el interior del apartamento. Parada en el umbral, con la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos cansados echaron un rápido vistazo. Su boca hizo una mueca de desaprobación, cerró la puerta y comenzó a bajar por las escaleras.

El sol de junio ya brillaba con intensidad a esa hora tan temprana. Con los ojos entornados echó a andar calle abajo en dirección a la oficina. «Otra vez me he dejado las gafas de sol en casa» pensó con enfado. Frunció el ceño, entornó aún más los ojos y aligeró el paso. Esas pequeñas cosas siempre le estropeaban el día. —¡Como si me lo pudiesen estropear más! —dijo en voz alta antes de poder evitarlo. Hablar en voz alta, generalmente en el momento menos oportuno, era algo que venía haciendo desde hacía dos o tres años, no lo recordaba bien. Pero últimamente ocurría con más frecuencia de la que quisiera y con un sentido de la oportunidad nefasto.

Llegar al trabajo caminando le tomaba poco más de una hora. Años atrás solía ir en una moto de pequeña cilindrada, pero había renunciado por su propia seguridad y terminó vendiéndola. Vivía en una ciudad con casi nueve meses anuales de lluvia y se había llevado demasiados sustos; un alto porcentaje de conductores se volvía literalmente idiota en cuanto caían cuatro gotas. Y el transporte público no le parecía una opción válida. Demasiada gente apiñada en un espacio reducido, demasiados roces, demasiados olores intensos (y poco agradables la mayoría de las veces), demasiados ruidos estridentes. Aunque el insomnio suele deteriorar las capacidades cognitivas de las personas que lo sufren, en ella había producido el efecto contrario. Su mente iba a más velocidad de la que recordaba tener antes, su percepción era más aguda, su memoria incluso había mejorado y sus sentidos, sobre todo el olfato y el oído, se habían visto multiplicados. El olor de una mandarina al ser pelada al fondo del autobús era suficiente tortura como para hacerla desistir de trasladarse rodeada de gente.

Acercarse a la oficina le iba empeorando el humor hasta que, al llegar allí, su ceño parecía no poder fruncirse más. Siempre entraba con el rictus serio, los labios apretados y la frente arrugada.

—¡Ya está aquí la alegría de la huerta! —dijo con sorna un hombre menudo, de cara redonda y ojos vivarachos. —Buenos días Ella —añadió, marcando odiosamente aquella intrusa doble ele y apartándose con los dedos rechonchos un grasiento mechón de pelo castaño.

Ela le dirigió una mirada mezcla de desprecio y fastidio y gruñó un saludo casi inaudible. Agachó la cabeza y se dirigió a su mesa sin levantar la vista, evitando el contacto visual con cualquier otro compañero. Con los hombros ligeramente levantados, como queriendo esconderse en ellos, las manos en los bolsillos y paso rápido. Apartó su silla, se sentó con premura, encendió el ordenador y se colocó los auriculares. Con la mirada clavada en el monitor, que comenzaba a mostrar las imágenes del arranque, el dolor de cabeza de todos los (jodidos) días comenzó a hacer acto de presencia. Mal asunto. Era demasiado pronto.

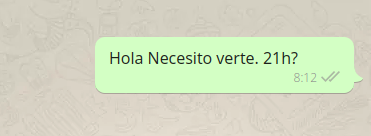

Abrió el navegador, tecleó con ansia y esperó a que cargase la página de la aplicación de mensajería. Tenía el móvil en el bolsillo pero odiaba escribir en esa pantalla pequeña, igual que odiaba los teléfonos grandes. Se deslizó por la lista de contactos y marcó el de H. Permaneció un largo minuto completamente quieta, mirando a la pantalla y pensando qué decir. Al final se decidió por la claridad, con su escueto estilo de siempre:

El cursor parpadeaba. Con disimulo, miró a su alrededor, buscando a algún compañero cotilla que la estuviese observando. Pero parecía que todos estaban demasiado ocupados en sus charlas de primera hora, seguramente contándose la película que vieron anoche, las novedades del reality de turno o cualquier cosa parecida. Cuando aún trataba de mantener la cordialidad en la oficina y se dejaba incluir en las conversaciones habituales, no había sido más que una sarta de frivolidades sin sustancia alguna. Cómo aborrecía aquel trabajo, aquel lugar y aquellas gentes.

El cursor parpadeaba. Con disimulo, miró a su alrededor, buscando a algún compañero cotilla que la estuviese observando. Pero parecía que todos estaban demasiado ocupados en sus charlas de primera hora, seguramente contándose la película que vieron anoche, las novedades del reality de turno o cualquier cosa parecida. Cuando aún trataba de mantener la cordialidad en la oficina y se dejaba incluir en las conversaciones habituales, no había sido más que una sarta de frivolidades sin sustancia alguna. Cómo aborrecía aquel trabajo, aquel lugar y aquellas gentes.

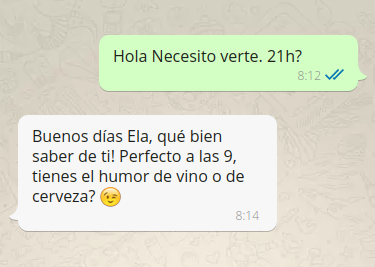

Volvió a mirar la pantalla. Las marcas azules indicaban que H ya había leído el mensaje, pero no había respondido. H siempre meditaba sus respuestas. H invariablemente pensaba todo lo que decía o hacía. Nunca actuaba sin dedicar unos segundos, o unas milésimas -le fascinaba su agilidad mental-, a calibrar los posibles efectos secundarios. No era una persona calculadora en el sentido intrigante o egoísta, al contrario, lo hacía por pura precaución y empatía.

Para hacer tiempo mientras llegaba la respuesta, inició el reproductor de audio, puso al azar una lista de música y Morrissey comenzó a suplicar con desesperación la llegada del Armagedón. La pestaña del servicio de mensajería parpadeó.

De vino, sin duda. Respondió con una única palabra y cerró el navegador. Abrió el procesador de textos y, como una autómata, comenzó a trabajar.

De vino, sin duda. Respondió con una única palabra y cerró el navegador. Abrió el procesador de textos y, como una autómata, comenzó a trabajar.

Las horas pasaban lentas pero, al menos, hoy estaba escribiendo de manera fluida. Tecleaba a buen ritmo e iba terminando un texto nuevo casi cada hora. Los repasaría antes de finalizar la jornada. Por encima de la música, un grito la sacó de su ensimismamiento:

—¡Garciagonzález! —bramó la voz del redactor jefe. Así, con las dos palabras juntas, como si de un único apellido se tratase. —¡A mi despacho!

Ésa era la segunda parte de la broma de sus padres que, con los dos apellidos más comunes del país, habían decidido terminar de borrar cualquier rastro de identidad en su hija llamándola Ella. Ella García González. Y luego estaba el efecto sonoro: Ella G.G. Puro chiste.

El Roedor Jefe era como un personaje de tebeo de Ibáñez. Bajito, enjuto, ligeramente encorvado y con barba rizada y negra muy larga. Si no fuese por el corto pero abundante pelo de la cabeza, podría pasar por un Profesor Bacterio del siglo XXI. Lo de “Roedor Jefe” ya le venía de largo, desde antes de incorporarse ella a la plantilla. No sabía qué había propiciado aquel mote pero le encajaba a la perfección, pues siempre parecía estar comiendo algo bajo esa barba que no dejaba ver sus labios.

Se levantó de la silla dejando sobre el escritorio los auriculares. De ellos salían las primeras notas de Enjoy the silence, de Depeche Mode. Profético.

El despacho del Roedor Jefe era una pecera circular con estrechas y altas ventanas con marcos de aluminio plastificado. Una gran rueda para hámsteres situada en el centro de la redacción, desde donde podía controlar hasta el último movimiento de los empleados. Entró sin llamar y se sentó con desgana en una de las sillas que había frente a la mesa central. Saludó con un ligero movimiento vertical de la cabeza y esperó la enésima reprimenda. Hacía casi un año que tenía que lidiar con esa situación y había dejado de importarle. Habían despedido a un gran número de redactores tras un cambio en la directiva. El cambio de línea editorial era evidente como también lo era que su estilo e ideas no encajaban ya. Pero llevaba muchos años trabajando en la revista y sus artículos eran muy bien recibidos por los lectores. Querían evitarse la indemnización del despido y la mala imagen pública, así que habían optado por hacerle la vida imposible cuestionando casi cada línea de sus artículos, aunque luego siempre terminaban publicándolos sin correcciones externas. No parecía una opción demasiado inteligente, pero así parecían funcionar las empresas.

Las palabras de reproche de aquel barbudo gritón llegaban a sus oídos amortiguadas, como si aún llevase puestos los auriculares. Todas las semanas tenía que soportar aquel incómodo trance, sin excepción. Como cuando su abuela la llevaba a misa todos los domingos, para disgusto de sus libertarios padres. El sermón del cura era un soniquete lejano que la acompañaba de fondo mientras imaginaba historias que por la tarde, después de la comida familiar de rigor, plasmaría en su libreta de relatos. Escribir, y el proceso creativo previo, era su vía de escape.

Cuando su mente volvió al despacho, el Roedor Jefe había terminado su perorata y la miraba en silencio, como esperando una respuesta por su parte. Con lentitud, Ela se levantó de la silla.

—Gracias por tan agradable conversación —dijo con ironía. —Ha sido un placer, de verdad, pero ahora tengo que volver al trabajo.

Y, sin más, se encaminó hacia su escritorio dejando la puerta del despacho abierta de par en par, casi tanto como la boca del Roedor Jefe, que seguía sin mostrar los labios, agazapados tras aquella maraña de pelo negro.

Cuando salió del trabajo fue directamente al apartamento de H. Estaba al otro lado de la ciudad pero, como siempre, fue caminando. Aquella fijación le había puesto el culo y las piernas duros como una piedra, no todo eran desventajas.

A las nueve en punto una mujer de pelo largo, moreno y ondulado le abrió la puerta con una gran sonrisa. Vestía un pantalón largo de lino blanco, holgado, y una camiseta de tirantes también blanca, de algodón. Iba descalza y sostenía con una mano una copa de vino tinto. Avanzando hacia Ela, le plantó un largo y profundo beso en los labios y, tras echarse un paso hacia atrás, puso con delicadeza la copa en su mano mientras la hacía pasar. Helena era así. Impulsiva en los afectos, reflexiva en todo lo demás.

Las persianas estaban casi bajadas por completo dejando pasar débiles rayos del atardecer veraniego. De las paredes, cubiertas de estanterías repletas de libros ordenados por colores, colgaban algunos tapices con mantras bordados en tonalidades muy vivas y con grandes contrastes. Helena no era budista, pero encontraba en la meditación una herramienta inmejorable de equilibrio y paz. El centro de la estancia estaba presidido por una gran alfombra circular, de apariencia suave y acolchada. Sobre ella diez o doce cojines de igual aspecto y una bandeja también circular, sobre la que había dejado preparada la cena: una botella de vino y la otra copa, unos cuencos con hummus de garbanzos, bastoncitos de zanahoria y pan de pita. Se acomodaron sobre los cojines. Helena miraba a Ela a los ojos, con intensidad, esperando.

—Sí, hoy he tenido la sesión de acoso laboral de cada lunes —susurró mientras acercaba la copa a sus labios. Bebió un largo trago mientras cerraba los ojos y volvía a abrirlos con lentitud.—He vuelto a desconectar, así que tampoco podría decir que fue acoso, ni me he enterado de lo que ha dicho el Roedor.

Helena respiró profundamente y se acercó un poco más, tomando su mano.

—Entiendo que prefieras dejarlo pasar pero creo que sería mucho más positivo hablar con el representante sindical y ponerle al corriente de todo. No es legal y es demasiado tiempo soportando algo así, incluso para ti, Ela —dijo con voz suave, pronunciando con una sola ele su nombre.—No tienes por qué seguir tolerando esta situación —concluyó con firmeza, sin dejar a un lado su tono cariñoso.

Ela miraba al fondo de su copa, como buscando ahí la solución o energía para llevarle la contraria. Se rebulló entre los cojines y fijó su mirada en la de Helena. Su corazón se había acelerado y sentía calor en las mejillas. Siempre que estaban juntas, a solas, sentía el estómago revolucionado. Despacio, acortó la distancia entre sus cuerpos y la besó. Los labios se abrieron dejando paso a las lenguas, húmedas y calientes. Ela sintió un escalofrío de placer y apretó a Helena contra su cuerpo. En un momento, un barullo de brazos y piernas, de ropa lanzada con descuido y cojines aplastados bajo sus cuerpos desnudos, bailaban sobre la alfombra.

Sus ojos se abrieron. Helena, dormida, yacía desnuda rodeándola con sus brazos, con el pelo aún húmedo. Aspiró el aroma de su cabello profundamente durante unos segundos, se zafó cuidadosamente del abrazo y comenzó a buscar su ropa. No le resultó difícil diferenciarlas de las de Helena en la penumbra, Ela rara vez se ponía alguna prenda que no fuese negra. Se vistió y permaneció un minuto de pie, observándola. La arropó suavemente con un fular que encontró bajo uno de los cojines y se marchó del apartamento sin hacer ruido.

El luminoso de una farmacia marcaba las 3:47. No solía quedarse toda la noche con Helena porque era incapaz de conciliar el sueño más allá de una hora. Estar despierta mirando al techo no hacía más que incrementar su ansiedad. Así que siempre se marchaba en cuanto despertaba, en silencio. Al principio creía que supondría un problema, pero fue Helena quien sacó el tema diciéndole que no se preocupase, que respetaba sus ritmos igual que Ela respetaba los suyos.

Llegó a su apartamento a las 4:55. Otra caminata para sumar a todas las demás. Encendió el ordenador portátil y ejecutó el software de control remoto. Introdujo su clave y, cuando se conectó, dijo en voz alta:

—Hola, señor Roedor Jefe. Comienza el juego.

SINOPSIS

Tras 28 años insomne, la vida de Ela está desolada. Su insomnio ha empeorado y las pesadillas copan sus escasos momentos de sueño. Su carácter hostil e irónico ha derivado en fobia social y ya sólo confía en H. Subsiste gracias a un trabajo insatisfactorio en el que es hostigada por un jefe obsesionado con conseguir su renuncia. Ela, harta de este acoso y sin medir bien las consecuencias, opta por una solución poco legal que la conduce a un hallazgo infame.

Premio Café Madrid de proyectos de novela

Premio Café Madrid de proyectos de novela

OPINIONES Y COMENTARIOS