La persiana a medio cerrar del cuarto de mis padres era nuestro mirador secreto a la calle Asunción.

Angosta y transitada, segundona y humilde, intentaba sin conseguirlo, hacerse lugar entre dos colegas de mayor alcurnia. Una imponente, con título de avenida y aires de grandeza que se convierten en vientos perennes que levantan faldas y estropean paraguas. Otra más humilde y doméstica, que defiende con bravura su estirpe, llevando ómnibus y autos al centro de la ciudad, haciendo sentir el rigor de un empinado y largo, larguísimo repecho.

En aquel apartamento de un solo dormitorio, nos acomodábamos mis padres, mi hermano y yo, sin protestar, disfrutando sin lujos nuestra infancia.

Mi madre nos decía que no anduviéramos mucho en la calle. Creía que un mundo de riesgos y peligros invisibles estaban esperando para caer sobre nosotros apenas traspasáramos la puerta del edificio y tocáramos las baldosas de aquella desgastada vereda.

Fue así que aquella única ventana se convirtió casi sin darnos cuenta, en el sitio preferido y único a través del cual fisgoneábamos al mundo que indiferente a nuestros ojos, iba y venía.

El movimiento era intenso durante la semana.

Por delante de aquellos vidrios pasaba la vida en sus más comunes y también extravagantes formas: hombres de negocio de rigurosos trajes negros, obreros con ropas gastadas; mujeres de paseo con polleras tableadas a la moda y otras de delantal y pelo atado haciendo las compras para tener listo el almuerzo. Viejos rengos, gordos y flacos y viejas encorvadas o pintadas para el té. Y cada tanto, algún niño o niña corriendo (como lo hacíamos nosotros) para no llegar tarde a la escuela que esperaba a cuatro cuadras de nuestra casa. Nunca me pregunté por qué había tan pocos niños en nuestra calle, quizás todas las madres del barrio pensaban como la nuestra.

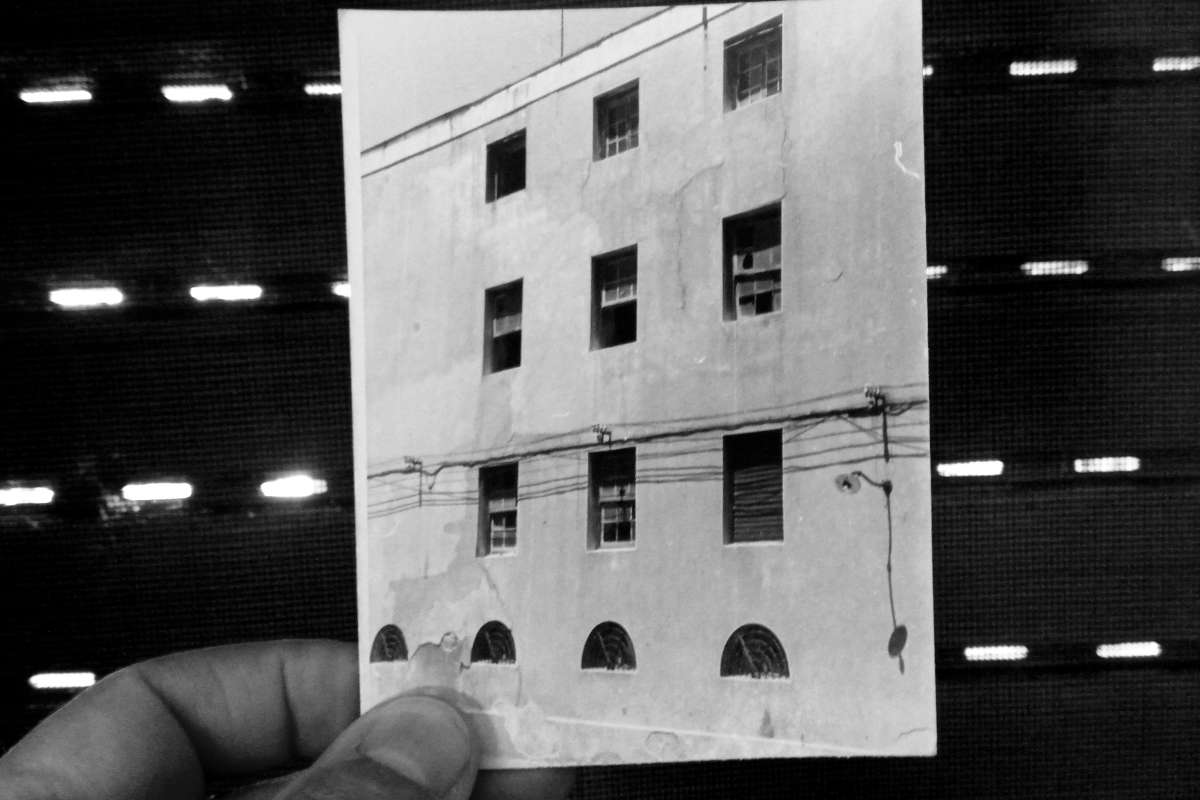

Al molino de enfrente llegaban constantemente grandes camiones que eran cargados y descargados por un ejército de hombrecitos blancos que sin perder el ritmo, llevaban pesadas bolsas de harina en sus hombros.

Y allí trabajaba mi abuelo. Pocas palabras y muchas miradas. Sentado en el escalón de la puerta de entrada de esa mole cubierta de ventanas, saludaba a los vecinos con un movimiento de cabeza aceptando la cortesía. De vez en cuando, conversaba con algún veterano, de esos que hace años que viven en el barrio. Él era parte del paisaje de la cuadra. Cada mañana temprano, ajustaba su corbata y se calzaba el sombrero para comenzar su rutinaria recorrida que lo llevaba a la panadería y de vuelta a casa, al boliche de la esquina donde pedía una medida de whisky (solo una) para hacer una pausa y mirar el ir y venir de la calle a través de los vidrios sucios mientras jugaba una partida de truco.

Yo creo que el abuelo hablaba con la calle y ésta lo cuidaba. Algunas veces (no muchas), lo escuché murmurar mientras se detenía a observar una baldosa rota que ayer estaba entera o al comprobar los avances de algún arreglo en la cuadra.

Hoy miro hacia afuera por la ventana de mi casa y el abuelo ya no está, pero me parece presentirlo en las sombras que arrojan, a falta de árboles, las paredes del viejo molino en las tardes de verano.

El encierro me ha hecho creer que puedo hacer cosas que en realidad no puedo, como por ejemplo hablar contigo y decirte que seguro que la calle te extraña y mucho. Sobre todo ahora, abuelo, cuando nos piden que nos quedemos en casa, ¿te das cuenta? No estando le ahorraste mucho trabajo a las fuerzas de seguridad. ¿Cómo iban a prohibirte recorrer cada día los cien metros de tu cuadra, de tantear el aire para ver si huele a puerto y entonces avisar a mi madre que saque la ropa de la cuerda porque seguro, se viene el agua?

¿Con qué argumentos te iban a convencer de que para entrar a la panadería y al boliche tenés que taparte la boca con un trapo o un papel?

No te imagino, abuelo, de barbijo, corbata y sombrero trayéndonos el pan calentito.

No sé si de donde estás podés mirar para acá abajo y ver tu calle.

Lo único que no ha cambiado es el nombre: Asunción. La gente que la transita ahora solo muestra sus ojos, como los malos en las revistas de cowboys que leíamos de chicos. Y vos que todo lo mirabas te dirás «¿cómo se hace para saber lo que le pasa a la gente detrás de esos trapos?, ¿se ríen, lloran, se burlan, bostezan?» ¿Sabés?, te imagino sentado en el escalón rumiando una explicación a todo esto.

Tampoco las veredas se quedan ya blancas de harina; el molino cerró y también el almacén de Manolo donde a veces recalabas ofreciendo una sonrisa silenciosa y tenue.

Nuestra calle se ha vuelto más gris aunque no lo creas. Siempre me pareció una calle en blanco y negro: las casas grises, el asfalto negro y el blanco de la harina volando y entrometiéndose en nuestra vidas.

Pero pensándolo bien, no es verdad que todo haya cambiado. El agua sigue corriendo hacia la fábrica de cerveza, calle abajo cuando llueve y todavía, aunque no lo creas, la boca de tormenta de la esquina se sigue tapando.

Si mirás para arriba por el hueco que dejan los edificios, se sigue viendo el cielo de otoño (el más azul del mundo) y después de mucho tiempo sin visitarnos, volvieron los gorriones que alfombraban la cuadra picoteando restos de trigo.

Y aunque el tiempo pase, se queden los barbijos o vengan las siete plagas bíblicas, la calle Asunción seguirá siendo siempre tu calle, la calle de mi abuelo.

Historias de la calle 5

Historias de la calle 5

OPINIONES Y COMENTARIOS