La calle funciona bien de hilo narrativo para dar coherencia y sentido a las vivencias. Es, más que el espacio físico, un espacio sentimental que sirve de sutura para los acontecimientos dispersos de una vida. También con la narrativa, con la que podemos rastrear el poso que la recreación del barrio, o de la comunidad de vecinos, deja en el carácter de los personajes, con un papel más relevante que el de mero escenario, por esa capacidad asociativa para reconstruir e hinchar (o deshinchar) los recuerdos.

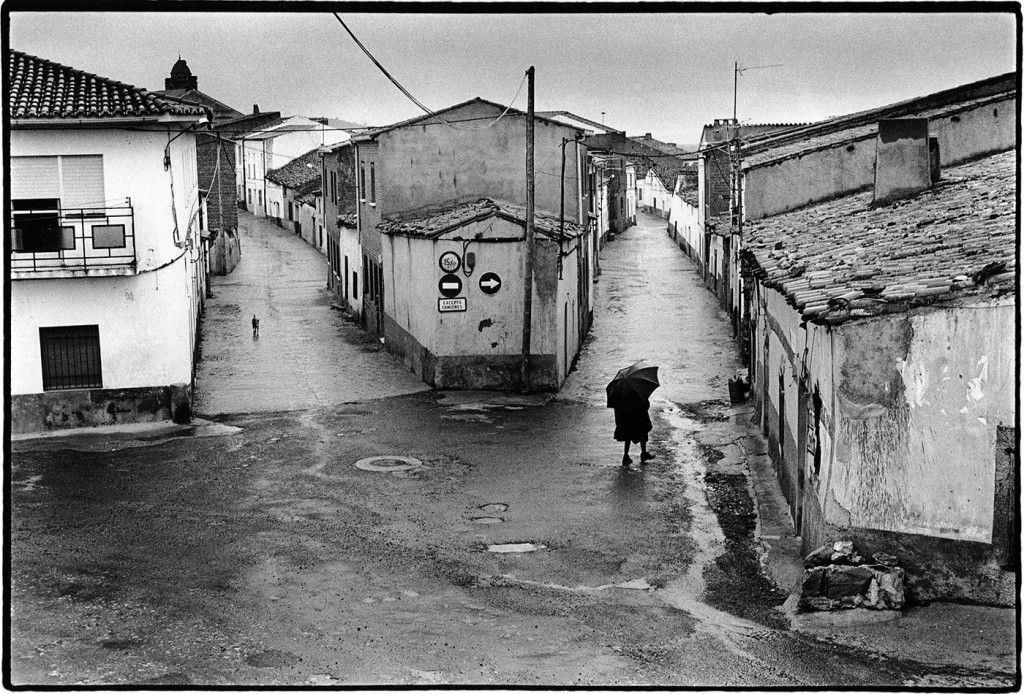

Josef Koudelka

La novela ha sabido encontrar en la ciudad, o el pueblo, un buen interlocutor para sacarle el máximo rendimiento a sus personajes (más allá del costumbrismo, que tipificó los paisajes: su descripción -hecha de tópicos, de colorido local- no aportaba gran cosa a la singularización de sus protagonistas). En el XIX, por ejemplo, el realismo naturalista asoció esos espacios urbanos a los procesos interiores del personaje; o el romanticismo hizo del paisaje una representación de la subjetividad de quien lo contemplaba. Como si fuera una metonimia para ahondar en sus rasgos. Lo que escribió Zola, que el hombre no puede separarse de su medio:

Describir [no] es nuestro objetivo; queremos, simplemente, completar y determinar […] Esto equivale a decir que ya no describimos por el placer de describir, por un capricho y un placer de retóricos. Estimamos que el hombre no puede ser separado de su medio, que su vestido, su casa, su pueblo, su provincia le completan; según esto no podremos notar un solo fenómeno de su cerebro o de su corazón sin buscar las causas o el contragolpe en el medio.

Eugene Smith, en Deleitosa en los años 40, para un reportaje para Life sobre la España rural de Franco

También con una función social, en la España de posguerra por ejemplo: Buero Vallejo concentra en un rellano esa España gris en Historias de una escalera. Transcurren treinta años de conflictos y frustraciones con los que envejecen los personajes en un solo escenario: una escalera de un pequeño edificio que funciona de testigo impasible de un país devastado por la guerra. Con Nada Carmen Laforet empequeñece la Barcelona idealizada por su protagonista, Andrea, hasta convertirla, al menos al principio, en solo la calle de Aribau, que adelanta la atmósfera enrarecida, asfixiante, de la casa cerrada, oscura y sucia de su abuela. O Miguel Delibes en Aún es de día hace de un barrio de una ciudad de provincias un antagonista cruel, despiadado con un contrahecho Sebastián que intenta asomar la cabeza sin éxito. Los tres escenarios como constataciones del esfuerzo inútil por desenvolverse en una circunstancia tan adversa, del desequilibrio de fuerzas que hace estéril cualquier intento de los protagonistas por conducir sus propias vidas en un entorno hostil.

Son piezas clave de la literatura el Dublin de Joyce, el París de Victor Hugo, la Lisboa de Pessoa, la Praga de Kafka, o el Buenos Aires de Borges. Pero en realidad todos o casi todos los escritores han hecho de su ciudad (natal o adoptiva) un espacio propio para darle cabida a sus historias: un escenario con el que poder apuntalar su mundo narrativo, casi como un aleph, muy claro en esa literatura imbricada –la de Bolaño, por ejemplo– con la que algunos autores van solapando sus obras con muy pocos temas, centrados en dar con un misterio que se les resbala de las manos. Queda, de un lado, la reconstrucción frívola de esos escenarios como reclamo turístico de las ciudades, pero queda también, del otro, un callejero que conforma muchas veces los puntos cardinales de una poética que ha sabido arraigarse en un lugar. La narrativa de Baroja, por ejemplo, en el Madrid de principios del XX (en La busca):

En aquellas horas tempranas no se oía en ella el menor ruido; el portero había abierto el portal y contemplaba la calle con cierta melancolía.

El portal, largo, obscuro, mal oliente, era más bien un corredor angosto, a uno de cuyos lados estaba la portería.

Al pasar junto a esta última, si se echaba una mirada a su interior, ahogado y repleto de muebles, se veía constantemente una mujer gorda, inmóvil, muy morena, en cuyos brazos descansaba un niño enteco, pálido y larguirucho, como una lombriz blanca. Encima de la ventana, se figuraba uno que, en vez de “Portería”, debía poner: “La mujer cañón con su hijo”, o un letrero semejante de barraca de feria.

Si a esta mujer voluminosa se la preguntaba algo, contestaba con una voz muy chillona, acompañada de un gesto desdeñoso bastante desagradable. Se seguía adelante, dejando a un lado el antro de la mujer-cañón, y a la izquierda del portal, daba comienzo la escalera, siempre a obscuras, sin más ventilación que la de unas ventanas altas, con rejas, que daban a un patio estrecho, de paredes sucias, llenas de ventiladores redondos. Para una nariz amplia y espaciosa, dotada de una pituitaria perspicaz, hubiese sido un curioso sport el de descubrir e investigar la procedencia y la especie de todos los malos olores, constitutivos de aquel tufo pesado, propio y característico de la casa.

El cine (o un cierto tipo de cine) también ha hecho de la calle su espacio propio. Como discurso social y estético. Decía el cineasta brasileño Eduardo Coutinho que el espacio hay que respetarlo, que hay que descubrir la película en su lugar, para ser la expresión honesta de un aspecto de la realidad, archivo y memoria de unos hechos, con solo la síntesis de materiales que organiza y estructura el director. En la primera escena de O fim e o principio, de 2005, Coutinho, junto a su equipo de grabación de camino al interior de Paraíba, enuncia las líneas maestras de su película: “Queríamos encontrar una comunidad rural que nos aceptara”. Lo improvisan todo: no hay una investigación previa, ni un tema, ni localizaciones. “Queremos historias. Si no las encontramos acá, iremos a otro pueblo, como gitanos”, dice. Lo que hace la belga Agnès Varda-precursora de la Nouvelle vague o Nueva ola- con Daguerréotypes, de 1975: graba la vida cotidiana de un día cualquiera en la Rue Daguerre de París, “una calle normal con gente que pasa y gente detrás de cada puerta y ventana”, “el teatro de lo cotidiano”. O el danésJohan van der Keukencon Amsterdam Global Village en 1996: un retrato de casi cuatro horas de su ciudad que vertebra con un joven mensajero que recorre toda Amsterdam entregando vídeos y fotografías. O -un último ejemplo- los Diarios que el director isrealíDavid Perlovcomienza grabando desde su ventana, primero lo que queda fuera de su casa, otras viviendas y la calle, y luego su familia, para retratarse en el Tel Aviv de 1973. Con las ventanas (al comienzo en su viejo piso y luego en el nuevo, al que se mudan) convertidas en símbolo, como organizadoras de la realidad.

Un ejemplo: Daguerréotypes, que funciona de síntesis del compromiso estético de Varda:

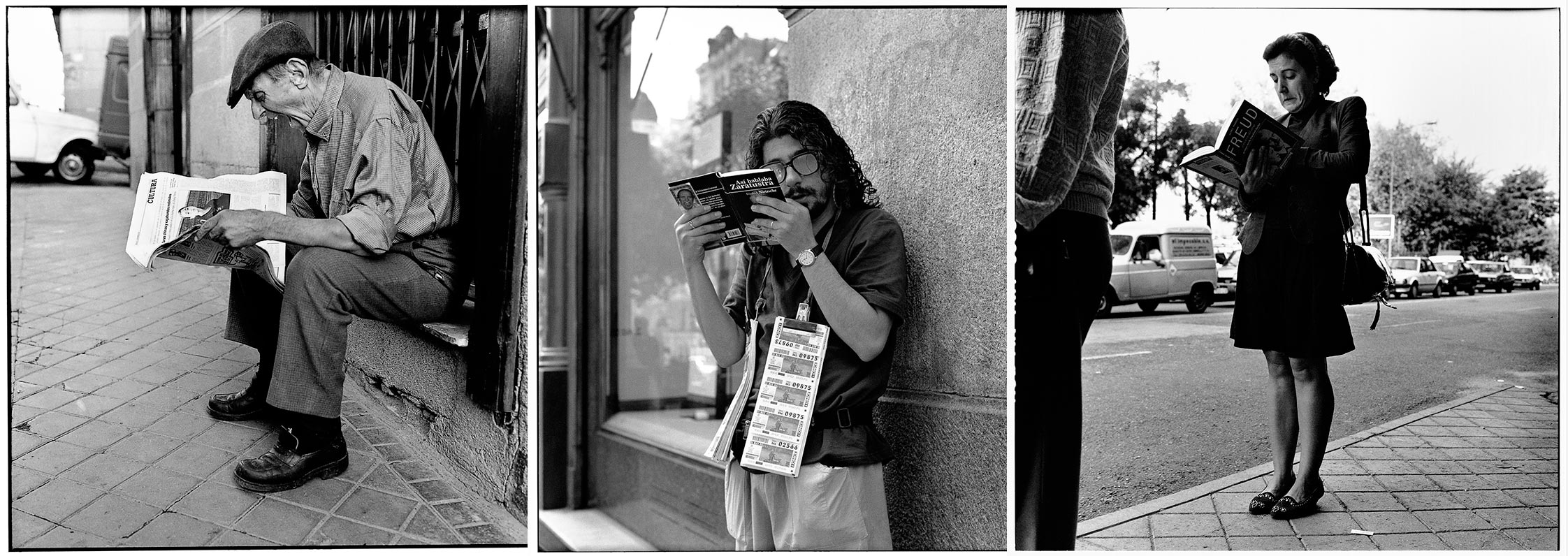

Y, por último, la fotografía: Con los dispositivos cada vez más pequeños -también los teléfonos móviles, todos con cámara-, la fotografía callejera, que a finales del XIX reconoció en las calles de las ciudades un tema digno, se ha vuelto incluso una práctica mayoritaria. Aunque fotografiar es lo fácil; es expresarse con las fotografías lo difícil: al fotografiar gente en lugares públicos: acertar con el encuadre, pero sobre todo con el momento, saber atrapar el instante decisivo, “cuando motivo, tiempo y composición convergen en un todo trascendente”, con los términos de Henri Cartier-Bresson. Esto es: hacer de la fotografía un mecanismo de representación del mundo, un reflejo de la sociedad, con sus temas espontáneos, sin demasiado tiempo nunca para preparar la toma, con ese espacio único que es la calle.

Nos vale también -obligados a sintetizarlo todo tanto- con un ejemplo: tres imágenes sacadas de la serie Madrid anónimo de Luis Baylón, las fotografías en blanco y negro con la que retrata a personajes anónimos, pero muy potentes, del Madrid de los 80 y 90.

Colección Madrid anónimo. Luis Baylón

OPINIONES Y COMENTARIOS