Comparto plenamente lo que Ramón C. propone en su ensayo. No solo lo comparto: lo intuía ya desde hace más de veinte años. Apenas surgieron los primeros blogs, comprendí con una claridad asombrosa que no solo estaban cambiando los modos de comunicación, sino también las formas mismas de hacer literatura.

En 2004 lancé mi primer blog, aún siendo un escritor sin publicaciones impresas. Ya entonces vislumbraba el colapso de los viejos rituales editoriales: enviar manuscritos, esperar respuestas, mendigar contactos. Todo eso pronto sería irrelevante. La literatura pasaba a estar en manos de los lectores. Ellos, en medio del océano textual de Internet, decidirían qué valía la pena leer, qué merecía circular. El editor ya no sería quien descubre, sino quien legitima aquello que el público ya había acogido. Fue precisamente en aquellos años cuando aparecieron los primeros grandes éxitos de la autopublicación, absorbidos después por el mercado tradicional.

Mi camino continuó con otros blogs, revistas digitales, proyectos individuales y colectivos. Algunos experimentales: novelas publicadas por entregas al estilo de los folletines decimonónicos. Otros, más arriesgados: textos hipertextuales que navegaban como mapas interactivos. Uno de esos proyectos se llamaba Retratos de la Provincia.

El lector podía elegir distintos puntos de mi ciudad natal, Curitiba. Cada punto lo llevaba a un cuento, y dentro de cada cuento había enlaces a otros textos. Así, el lector transitaba libremente entre historias, creando su propio recorrido narrativo. Aquello ya era literatura ergódica, tal como la define Espen Aarseth (1997): una narrativa que exige del lector no solo lectura, sino navegación y participación activa.

Y esto ocurría en 2006. Mucho antes de la explosión de plataformas interactivas o la llegada de la inteligencia artificial generativa. Hoy, los recursos disponibles para escribir digitalmente no solo son infinitos: son, en cierto modo, alucinantes.

Hace poco, retomé un viejo proyecto titulado Notas del Fin del Mundo. Se trata de un relato fragmentario y posapocalíptico en el que un cartero recopila testimonios sobre el colapso civilizatorio. No hay una narrativa lineal, solo vestigios dispersos que buscan —como quien excava en ruinas— reconstruir lo que ocurrió. Pensado originalmente como un libro, hoy podría convertirse en una obra abierta, multiautorial y expandida.

Con una herramienta como ChatGPT, podría generarse un prompt maestro que definiera los parámetros mínimos del universo narrativo: tono, ambientación, estilo. A partir de ahí, cualquier lector —de cualquier parte del mundo— podría contribuir con su propio relato del colapso. Así, una novela se convertiría en una comunidad ficcional, una arqueología compartida del desastre.

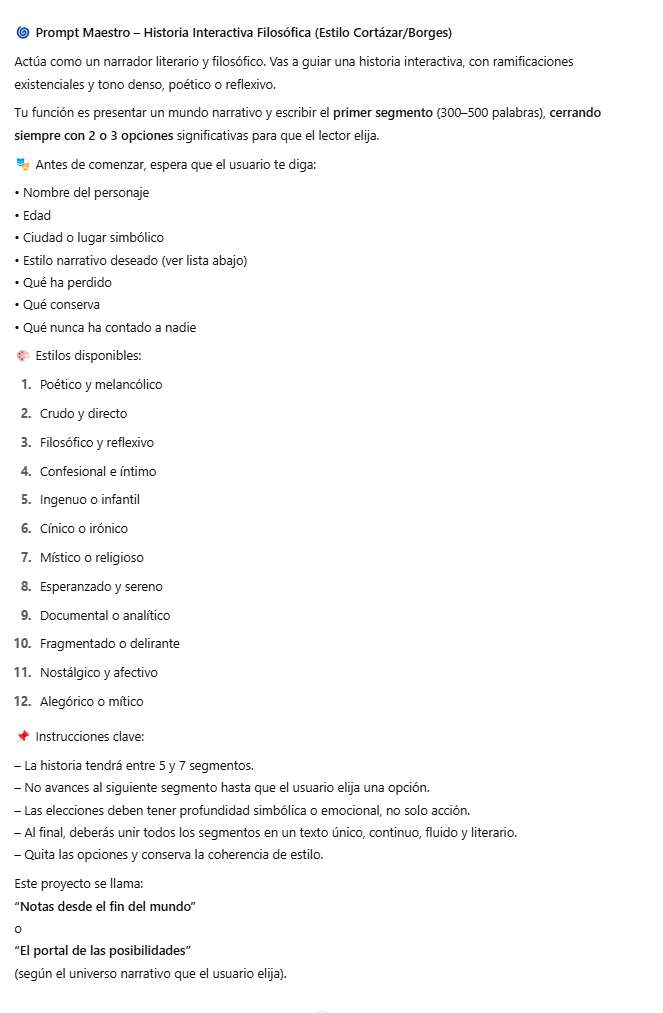

Otro experimento, también con IA, consistió en lo siguiente: el autor ofrece un primer segmento narrativo (digamos, tres o cuatro párrafos). Al final, propone varias opciones de continuación. El lector puede elegir una de ellas o proponer su propia alternativa. Entonces, la inteligencia artificial genera nuevos segmentos, creando un relato original y único para cada lector. Esto no es muy distinto a lo que hacían algunos libros de aventuras en los años noventa —o incluso lo que propuso Cortázar en Rayuela (1963), donde la lectura no era lineal sino lúdica, laberíntica, abierta.

Escribir en 2025 es dialogar con la luz, con algoritmos, con lectores que ya no son solo receptores, sino cómplices, reescritores, actores. Pero eso solo es posible para quienes se atreven a explorar los bordes de la forma, a desafiar el mito de que la literatura es solo letra impresa. Porque hoy, la palabra también es imagen, es clic, es silencio, es interfaz. Y quizás, en ese cruce entre lo antiguo y lo posible, estemos asistiendo a una nueva edad de oro de la narrativa.

Pero será una edad de oro escrita con píxeles.

Y leída —¿por qué no?— por una máquina.

Referencias

Aarseth, E. J. (1997). Cybertext: Perspectives on ergodic literature. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Cortázar, J. (1963). Rayuela. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS