He cumplido más de cincuenta inviernos. Y soy, un cefalópodo.

Es que, ni por asomo de cuernos, podía suponer tal maligna maldición. Esa que me ha tenido encerrada en la concha durante meses. Un virus. Las circunstancias de encerrona forzosa van contra natura. En mis cartílagos se ha instalado un vacío que antes no estaba. Creo que, se me ha acortado el tronco de forma apresurada. Por lo tanto, mi crecimiento a partir de ahora será, anómalo, muy anómalo, extremadamente anómalo.

No la he visto llegar. Vamos, ni de pasada, he visto esa primavera. Al menos en este hemisferio, porque en otros habrá sido otoño, claro ¿Y qué le pasa a un cefalópodo si le falta una estación? pues interrumpe la espiral de su vida. Entonces, un futuro imperfecto te amenaza de forma implacable, y la esperanza de supervivencia se hará discontinua.

Cuando quedas confinada por una amenaza, solo responde tu cuello y tu cabeza. El resto del cuerpo se queda dividido en cámaras; tantas, como habitaciones tiene tu concha. Esa casa tabicada por paredes porosas. La mía, es muy particular. No porque parezca un caracol. El caso es que, no es adecuada para gente alta. Por lo tanto, ni se te ocurra crecer dentro de ella. Al contrario, menguas en altura y hay una sensación de que se te va a caer el techo encima. Y esto, se acentúa aún más si vives en la planta baja. La impresión de Nautilo acrecienta en cuanto te asomas a la ventana para ver la calle. Mis pies se quedan a medio metro debajo, justo a nivel de la quinta capa del asfalto.

El paso del tiempo tiene una perspectiva diferente cuando no se ven las cosas completas. Yo veo muy poco las que hay en la calle, y sí escucho todo lo que ocurre en ella. De la gente, sólo llego a vislumbrar las cabezas. Si llueve, los paraguas. También la copa de los árboles y un trozo escueto, muy escueto, de azul cielo. Vivir a nivel más bajo de la calle supone que reverberen los sonidos. No solo cuando ladran los perros; un simple patín, parecerá el trote de un caballo suelto. Y ni te imaginas, los camiones de los contenedores de basura o el panadero de las doce que llega pitando. Pero en tiempos de confinamiento es tal el silencio en la calle, que llegas a echarles de menos a todos ellos. Y ni te digo ya, los gritos de la chiquillería jugando en la plazoleta.

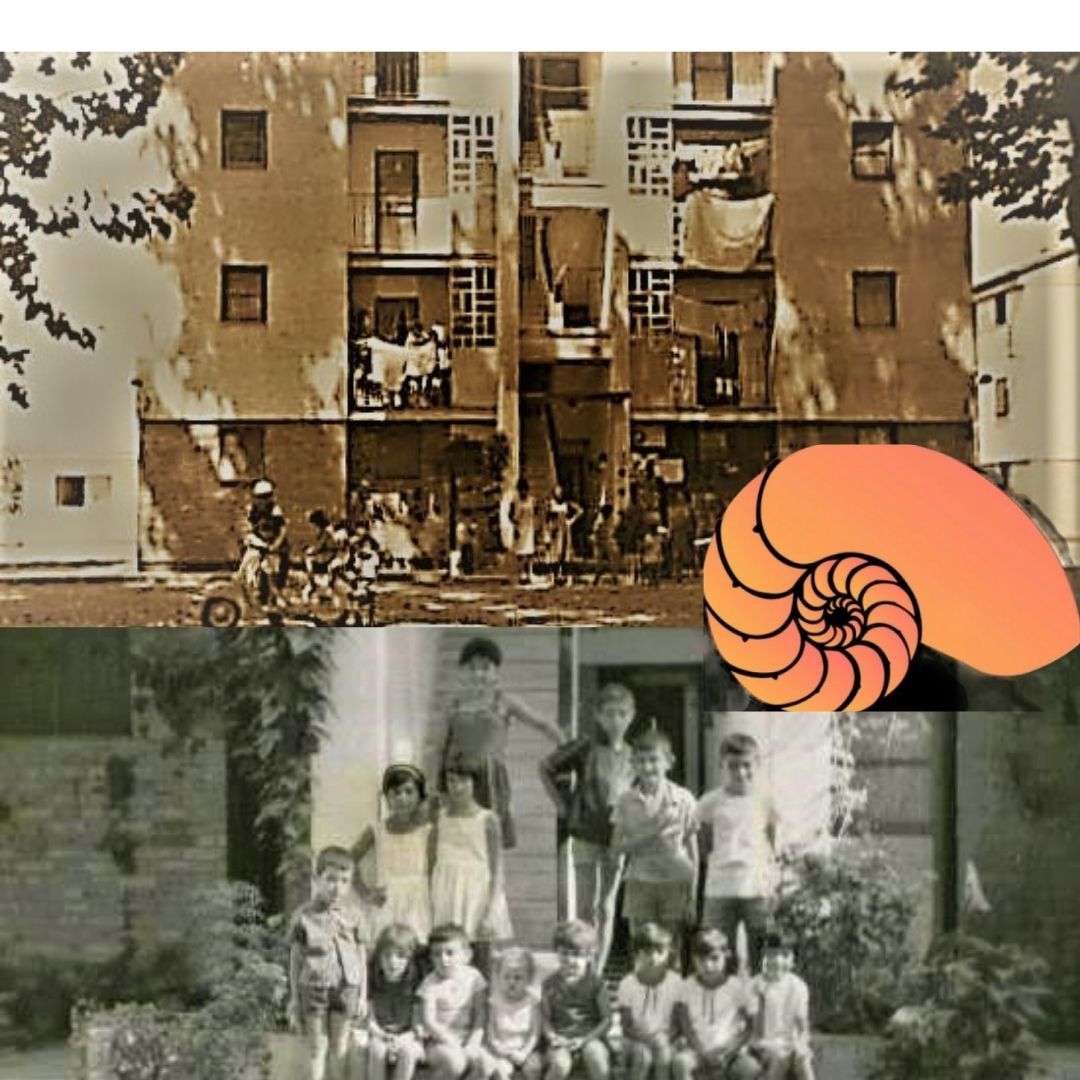

Esta calle que observo desde la ventana, la conozco desde niña. Recuerdo los juegos y correrías como si fuera ayer. Esas risas con las amigas o el escondite tras los bloques de pisos que parecían tan altos. En aquella época no tenía esta sensación de caracol.

Mi calle era de tierra. Un barrio con reminiscencia obrera. Mucha de su gente, trabajadores del campo. Y permaneció la calle así, durante tiempo, unida al verdadero suelo, hasta que le echaron grava, y más tarde, asfalto y así fue repitiéndose una y otra vez. No se conoce barrio más entrañable, y húmedo, en la localidad. Según mi padre, construido en una charca de ranas. Con lo cual la impresión de vivir en medio acuático, pasa a ser más que una evidencia. Soy lo más parecido a un cefalópodo que vive en una concha vieja y agrietada. Y cuando salgo a la calle, la suelto. Vuelco mis patas, todas ellas, esperando a saltar de forma eufórica en los charcos.

Si llueve, esta concha, esta casa, suena a gris. Y un agradable olor a polvo aplastado lo inunda todo. Desde mis cincuenta centímetros más abajo, veo deslucirse los rayos de sol desarmando el amanecer y los pocos retazos azules del cielo. El viento desafía la arboleda. Y ya no son caballos los que avanzan a galope, son truenos. El cristal de la ventana se esmerila. Un vaho enfría la habitación. Todo retumba. Tras los barrotes de la ventana se ven los paraguas que marchan y corren. Los tintineos de la tormenta golpetean. El cristal, que permanece justo a la altura de mi encéfalo me deja ver unas gotas romboidales con rayas negras que se escurren por él.

Con el confinamiento han cambiado las cosas. Entre tantas muchas, las moléculas de hidrógeno y las de monóxido que entran por esa ventana abierta. El aire se ha hecho distinto. De ahí la transformación de esas gotas de lluvia deformes. Romboidales y deformes. Tal vez la razón radique en esa primavera. Porque a partir de abril, durante tres meses, el tiempo no existió para nadie. Y la calle enmudeció. Delante de los barrotes yo la miraba. Desierta. Parecía una bocanada de líneas que confluían en el parpadeo insistente de los semáforos: rojo, verde, rojo. Y una gorda y vaga escultura de escayola blanca permanecía quieta en mitad de esas líneas; atrapada por las patas a una base de cantos rodados. Los únicos cantos que ya quedan de lo que fue la calle.

Y me digo, que no hay mejor conciencia que dejarse sitiar para contar los dientes sanos que te quedan. Sí. Soy un cefalópodo con dientes. Un caso raro. Mucho tiempo bajo la concha, encerrada. Esto da origen a nuevas sinapsis en mi encéfalo. Al no controlar mucho el movimiento, sobrevivo autofecundando mis óvulos como un ostión. Y, además, derrocho ingenio preñándome de pensamientos y recreando mi vida hasta salir de cuentas.

Se termina el confinamiento. La calle vuelve a la cuasi normalidad. Salgo con las manos en los bolsillos para no tocar nada y la boca tapada. Me resisto a abrir la cancela. Regreso sobre mis pasos y cierro la puerta. Busco la fregona para limpiarme el polvo de las suelas.

En casa sigo tan feliz. Con mi concha de más de cincuenta años. Y el cuerpo, más menguado, bajo cincuenta centímetros de asfalto.

Tras la ventana, ahora ya veo solo cielo.

Historias de la calle 5

Historias de la calle 5

OPINIONES Y COMENTARIOS