Las calles vividas conforman la cartografía interna,

determinan de modo inconsciente los desplazamientos,

no es extraño que, al cambiar de casa,

se recorra la periferia de los lugares antes habitados.

Los días de la semana eran vividos y percibidos de forma diversa, la rutina, el transcurrir de las horas en esta calle, hacía que su movimiento y bullicio aumentara o disminuyera en intensidad. Los días de semana temprano en las mañanas, las personas caminaban presurosas, algunas se dirigían hacia las avenidas principales a tomar transporte hacia sus destinos, otras llegaban a sus trabajos.

Trascurrido un rato, el bullicio se transformaba, se dilataba en el espacio tiempo y los sonidos que surgían eran aquellos comunes a las labores de casa, el claxon del carro que vendía leche a domicilio o botellones de agua, o la campana del que transportaba y vendía los cilindros de gas.

Hacia el mediodía, el jaleo iniciaba con los camiones distribuidores de gaseosa y cerveza que llegaban a la tienda de la esquina, se escuchaba cuando descargaban las canastas, y las apilaban en las carretillas para movilizarlas. Seguido venía el agite de los empleados en las industrias del sector, yendo y viniendo de los restaurantes al tomar el almuerzo.

Algunas horas más tarde, se oían los motores de los transportes escolares, y poco después algunos chicos se escuchaban corriendo, gritando, y jugando incesantes, barullo que más tarde se confundía con el de los trabajadores de las fábricas a la hora de volver a casa.

Los fines de semana eran más acompasados, la rutina diaria iniciaba más tarde y los sonidos de la calle se percibían mezclados con aquellos propios de casa, los portones abriendo y cerrado al ir y volver de las compras para el desayuno o almuerzo, la música a lo lejos de algún vecino lavando el carro, el voceador del periódico anunciándolo para la venta. La campanilla del carrito del vendedor de helados o el vendedor de tatuajes temporales, quien, rociando un poco de agua sobre el papel, lo raspaba con fuerza para traspasarlo sobre la piel. Visitantes de la cuadra con quienes de tanto en tanto interactuábamos.

Las tardes se pasaban jugando, la calle nos daba el espacio para patinar y montar bicicleta, demostrar habilidades y dejarnos raspones en codos y rodillas, hasta que alguna madre salía y llamaba al primer chico o chica para que entrara en casa y así sucesivamente todos, y así volvía la calle a su habitual rutina.

Para mí, en ese entonces ésta calle era una larga distancia por recorrer entre dos avenidas, el desplazamiento fuera hacia la derecha o la izquierda, cada uno tenía su peculiaridad.

Hacia la derecha la caminada hasta la avenida era bastante larga, al traspasar el portón y emprender el recorrido, la tienda de la esquina, destilaba ese olor añejo, inconfundible a cunchos de cerveza, pero al cruzar la calle, algunos pasos adelante, el aroma a jalea de guayaba era perceptible en el aire, era por un instante, como estar en otro lugar, un lugar familiar en la memoria o como respirar dentro de un frasco de mermelada.

Avanzando un poco más, se encontraba el establecimiento donde vendían leche fresca, la almacenaban en contenedores metálicos de bordes curvos, salía por una llave color bronce y era medida con unos jarros de manija larga.

Algunas cuadras más adelante, una casa ostentaba una particular construcción, una columna exenta, cilíndrica, en granito liso oscuro se erigía sobre la acera, puesta allí, descontextualizada, sacada de algún libro de historia de arquitectura, para soportar el peso de una saliente del piso superior.

Algunas cuadras más adelante, una casa ostentaba una particular construcción, una columna exenta, cilíndrica, en granito liso oscuro se erigía sobre la acera, puesta allí, descontextualizada, sacada de algún libro de historia de arquitectura, para soportar el peso de una saliente del piso superior.

Siguiendo el camino hacia la avenida, se encontraba el parque de juegos, un lugar rodeado de ladrillo y rejas de angeo, lo veía siempre desde fuera, no era un espacio que invitara a ser visitado.

Faltando poco para llegar a la avenida principal, se encontraba la casa de mi madrina de bautismo, una mujer alta, blanca de ojos claros, cabello rubio ondulado, elegante, a la moda de la época, de trato suave y cortés, a quién he visto, en muy contadas ocasiones a lo largo de mi vida.

Finalmente, en la Avenida Centenario, nos ubicábamos en el paradero de buses y esperábamos pacientemente, aquel que se dirigiera al oriente de la ciudad, rumbo al centro sur, con alguna silla libre.

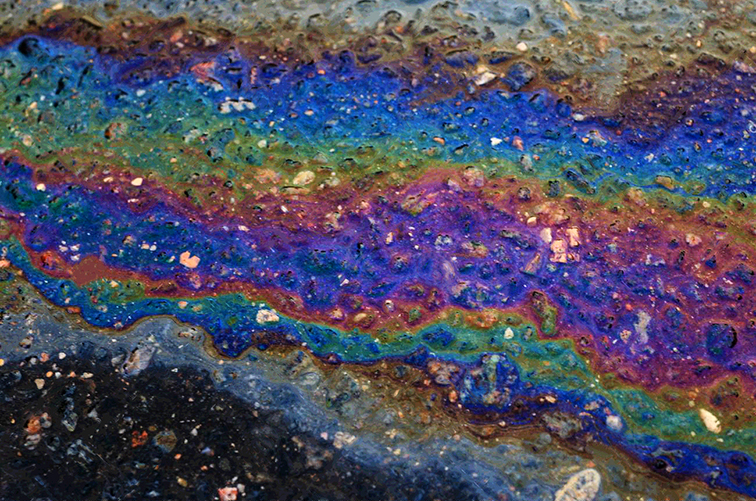

Si el recorrido se emprendía hacia la izquierda, rumbo a la otra avenida principal, el trayecto era mucho más corto, pero los aromas en esta dirección, eran fuertes, viscosos y penetrantes, de hidrocarburos mezclados con asfalto, o ese olor particular de los talleres donde se reparan autos, o ese penetrante olor de grasa industrial que expedía la fabrica ya a unos pasos de la Avenida Américas.

Eso en línea recta desde la casa, pero si girábamos una cuadra antes, el panorama era diferente, flores de geranios rojos en macetas rodeaban algunas aceras, y al llegar a la esquina, la vista era milagrosa, la naturaleza traída a la zona industrial del sector, lo habían puesto allí, ¿porque quien podría imaginarse un animal silvestre en un potrero? aunque este fuese de grandes dimensiones, rodeado con un muro no muy alto en ladrillo y un elevado alambrado de anjeo tejido en rombos. Un venado era el habitante del lugar, con su nariz húmeda, grandes ojos negros, pelambre marrón suave y cornamenta que le vi mudar en una ocasión, tal vez fueron un par de años los que este hermoso ser, en innumerables ocasiones me hizo detenerme a observarlo y rogar que se acercara a la verja para acariciarlo, hasta que una mañana cualquiera ya no estaba más.

El recorrido por esta ruta terminaba al cruzar la avenida corriendo, antes que la marea de carros alcanzara el lugar por donde intentábamos llegar al otro lado y esperar la buseta, que nos subía al oriente de la ciudad y nos llevaba al centro sur. En ese entonces nuestro destino la casa de la abuela, y un par de años más tarde el colegio de primaria.

IV Concurso de Historias de la calle

IV Concurso de Historias de la calle

OPINIONES Y COMENTARIOS