Ella estaba en la parada esperando al autobús, que ya tardaba.

Le distinguió desde lejos entre el tumulto del tráfico; una estoica figura de ciclista entre coches pitadores, furgonetas de humos pestilentes, e irritados transeúntes. Venía en su dirección sin hacer caso de semáforos en rojo ni preferencias de paso. Cuando se acercó más, pudo apreciar su atuendo: camisa vaquera, pantalón de paño azul cogido con gomas elásticas en sus extremos, zapatillas deportivas grises y un ridículo casco chichonera. Para qué llevara eso. No le va a servir de nada si se cae en medio de ese lío y le espachurra un camión, pensó. A ella, los ciclistas le parecían unos pretenciosos que, como se consideraban el no va más de la ecología, pensaban que no estaban obligados a respetar las normas urbanas.

Cuando el ciclista llegó casi a su altura, pasó la pierna izquierda por encima de su máquina y la colocó estirada junto a la otra que apoyaba en su pedal dejando deslizar la bicicleta. Cuando llegó a su lado la detuvo, saltó a la calzada y le dijo:

—¿Sabes cómo ir a la Avenida Belchite?

—¿Qué?

Él la miró un momento como extrañado de su reacción, y mientras le repitía la pregunta, ella repasó su cara, pensando: nariz considerable; ojos listos, orejas de gnomo.

—¡Uy!, estás muy lejos. Mira, ves aquel kiosco verde, pues tiras por esa calle y sigues recto hasta llegar a una avenida grande. Allí, tuerces a la izquierda y…

—Es que voy con mucha prisa.— le interrumpió él —¿Por qué no te vienes conmigo en la bici para guiarme?

Ella se echó a reír. Él quedo un momento en silencio

—Por favor, por favor. Es algo muy urgente. ¿Qué te cuesta echarme una mano, mujer? Va a ser muy rápido; solo un ratillo, te lo aseguro.

Vamos, no tardamos nada.

Las personas de la parada reían también la ocurrencia, y eso, a ella, le empezó a dar rabia. ¿Por qué no iba a poder montar y ayudar a ese pobre narizotas? Ella no llegaba a los cincuenta y se mantenía ágil y delgada. ¿Qué se habían creído?

Cuando su cabeza fue consciente de lo que el ciclista le acababa de proponer, se oyó decir:

—En el sillín no.

—Pues puedes ir en la barra, porque no creo que quieras acomodarte en el manillar, pero por mí…

Ella recordaba lo incomodo que era ir de paquete en el asiento de una bici con las piernas colgando. Y encima hoy que llevaba falda.

—Venga, en la barra.

El ciclista se quitó la chichonera.

—Toma, yo no la necesito. Tengo la cabeza muy dura.

—No, no llévala tú que eres el conductor— le dijo, pensando en realidad lo poco favorecedor que iba a ser.

Él seguía con el brazo alargado. La concurrencia de la parada estaba pendiente, y ella, desafiante, cogió el casco y se lo colocó. De todas maneras ya tenía que ir a la peluquería, se dijo.

Se sentó de lado sobre la barra y se agarró al manillar.

—¿Lista?

—¡Vamos, adelante!

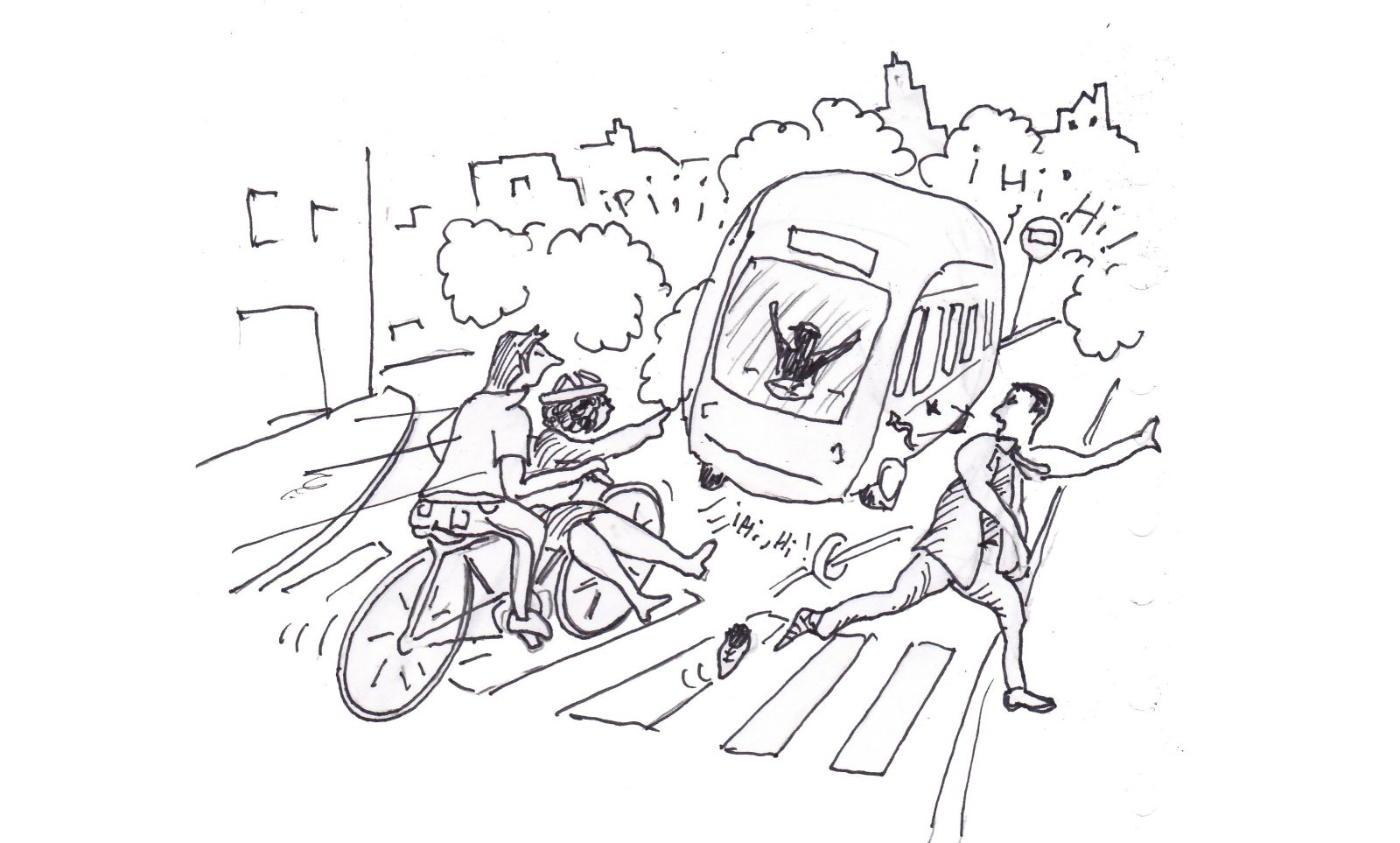

Se asombró de lo poco que le costó arrancar y coger marcha porque no le había parecido que aquel fuera un hombre fuerte, pero cuando se quiso dar cuenta ya rodaban entre el bullicio del tráfico. Le fue indicando las direcciones que tomar mientras sorteaban vehículos y peatones que cruzaban los pasos con toda la razón de su lado. Empezó a disfrutar tanto, que fue perdiendo la concentración y se pasaron de una de las desviaciones que debían tomar.

—No, no, era por aquella calle— le gritó.

—Vale, no te preocupes, eso es fácil—, dijo, y dando un rápido giro, se metió en la acera y se dirigió, veloz, hacía la bocacalle perdida. En ese recorrido, tuvieron que esquivar a un señor que miraba extasiado y sonriente como su perrito orinaba en un buzón.

—¡Gamberros, incívicos!— les chilló.

—¡Incívico tú, mamarracho ensuciador!— respondió ella, indignada.

Al coger de nuevo la calle provocaron varios frenazos que ambos ignoraron, y tras las seguras indicaciones de ella, llegaron a la avenida Belchite.

—Esta es—, le dijo, triunfante.

Pararon frente al número 6 y se bajaron.

—Quédate un momento guardando la bici— le dijo él apoyando el vehículo en la pared y dirigiéndose al portal.

Ella puso una mano en el manillar y observó el vehículo mientras con la otra se frotaba, distraída, los muslos, algo resentidos por la presión de la barra. La gente que pasaba miraba sorprendida al ver a aquella mujer de aspecto serio con el bolso en bandolera, coronada por una vistosa chichonera, y agarrada a una bicicleta como cualquier ciclista al final de una etapa.

—Han cambiado la dirección del despacho— le dijo el narigudo saliendo apresurado de la casa—, tenemos que ir a la plaza Rodríguez Barrio. ¿Sabes ir?

—Sí, claro, pero me duelen las piernas. Yo creo que ahora debería ir en el sillín, pero con estas faldas…

—Bueno, en un momento subo el asiento y así se te van a ver menos las piernas— dijo el ciclista, —además es conveniente que te asegures los zapatos para no perderlos. Y dicho esto, sacó de su bolsillo unas gomas y le indicó que las fijara entre empeines y suelas.

Corrían a buen ritmo alternando los lugares de tráfico habitual con carriles reservados, aceras, o direcciones prohibidas y siempre sin detenerse en semáforos opresores. Así, llegaron a la plaza destino. Él, sin decir nada, corrió hacia un portal y ella volvió a encargarse del cuidado de la máquina.

Al rato apareció.

—Ya está, asunto resuelto.

Ella le miró como si le conociera de toda la vida y dijo:

—¿Has estado alguna vez en el mirador del barrio viejo?

—No, nunca.

—Pues vamos, verás que espectáculo.

A él le brillaron los ojillos y cogió la bici. Ella se instaló de nuevo en el sillín porque le pareció demasiado hacerlo en el manillar como de verdad le apetecía, y así, de nuevo, entraron disparados en aquel fantástico y anárquico tumulto.

IV Concurso de Historias de la calle

IV Concurso de Historias de la calle

OPINIONES Y COMENTARIOS